Обновленный высоковольтный тестер полупроводниковых приборов (+осциллограммы)

- Цена: 1 519 рублей (на момент покупки)

- Перейти в магазин

Иногда в радиолюбительской практике возникает задача измерения напряжения пробоя полупроводниковых приборов. Например, недавно выяснилось, что уже даже под видом маломощных транзисторов на Али продается какая-то перемаркировка, имеющая значительно меньшее максимально допустимое напряжение. И если в случае мелких транзисторов еще можно обойтись лабораторным блоком питания, то что делать, если хочется проверить более мощные и более высоковольтные полупроводники? Конечно, варианты есть разные, но самый простой – использовать специализированный высоковольтный тестер, о котором пойдет речь сегодня.

Чтобы такое случалось как можно реже, перед установкой компонентов в электрическую схему очень желательно знать, какое именно максимальное напряжение они выдерживают и будет ли его достаточно для выполнения отведенной компоненту роли. Конечно, можно взять это напряжение из документации, но что, если хочется лично убедиться, что вот именно этот транзистор выдержит свою норму? Каким образом можно это напряжение измерить, но так, чтобы не навредить транзистору?

На самом деле, это очень просто. Оказывается, сам электрический пробой обратим и не наносит вреда полупроводнику. А то, что выводит транзистор из строя – это тепловой пробой, возникающий уже после электрического в том случае, когда никто не ограничивает протекающий через транзистор ток. Большое напряжение электрического пробоя, помноженное на большое значение протекающего тока, дают результат в виде огромной импульсной рассеиваемой мощности, которая практически мгновенно выводит полупроводниковый прибор из строя. А дальше уже известная история – белый дым, поломка и квалифицированный ремонт.

Если же в момент электрического пробоя ограничить протекающий ток на безопасном значении, рассеиваемая мощность не будет огромной, полупроводник не перегреется, следовательно, не будет поврежден и полностью восстановит свои оригинальные электрические свойства после снижения напряжения. То есть, всё, что нужно сделать – это ограничить ток во время изменений.

Очевидно, что самое простое решение – это использовать лабораторный блок питания, поддерживающий режимы CC и CV. Тогда можно изначально выставить на блоке небольшой ток, после чего плавно повышать выходное напряжение до тех пор, пока блок не перейдет в режим СС. Полученное напряжение и будет являться напряжением электрического пробоя или максимально допустимым напряжением для испытываемой детали. Однако, тут есть два нюанса. Во-первых, важно знать, какая у используемого блока питания переходная характеристика, ведь если он недостаточно быстро ограничит ток на заданном уровне, полупроводниковый прибор успеет частично повредиться или даже полностью выйти из строя. Первое, кстати, даже опасней – внешне прибор может выглядеть рабочим, однако в реальной эксплуатации вести себя не совсем так, как должен. Поэтому, если вы собираетесь испытывать полупроводники таким методом, стоит подстраховаться и добавить в цепь дополнительный резистор, как безусловный ограничитель тока.

Во-вторых, максимальное выходное напряжение многих распространенных ЛБП ограничено на уровне нескольких десятков вольт, чего совершенно недостаточно для проверки большого количества современных полупроводниковых приборов, штатно выдерживающих сотни и даже иногда тысячи вольт. И вот тут мы плавно подходим к высоковольтным тестерам. По сути, такие приборы являются обычными лабораторными источниками питания, однако максимальное напряжение у них измеряется сотнями и тысячами вольт, а ток – единицами миллиампер, что позволяет им успешно измерять максимальное напряжение практически у любого полупроводникового компонента.

Выходное напряжение: 50 В – 3700 В

Точность отображения: 0.3% (4 цифры)

Выходной ток: 50 мкА – 5 мА

Максимальная мощность: 5 Вт

Встроенный аккумулятор 700 мАч

Зарядка: Type C

Защита от перегрева

Защита от переразряда аккумулятора

Очевидно, что 3700 В – громадное напряжение, и его точно будет достаточно для практически любого современного компонента. И это очень даже неплохо для малюсенького портативного аккумуляторного прибора стоимостью порядка $15. Наверное, именно это и стало решающим фактором при покупке.

К сожалению, как именно приходит прибор и как он был упакован я уже не помню, потому что изначально обзора писать не планировал, потому фотографий тоже не сделал. Желание поделиться «радостью» пришло несколько позже, когда я уже залез внутрь прибора, но обо всем по порядку.

Сам прибор выглядит следующим образом:

На передней панели находятся ручки установки напряжения и тока, дисплей цифрового вольтметра выходного напряжения, индикатор и кнопка включения выхода. С нижней стороны устройства расположены выключатель и зарядный порт Type C, а с верхней – выходные разъемы. В отличие от предыдущей модели здесь используются разъемы типа «банан», что является огромным плюсом. Кстати, вот сравнительное фото обеих моделей:

По сути, отличий не так много. Это бананы, про которые я уже сказал, повышенное выходное напряжение (с 2700 В до 3700 В), повышенный выходной ток (с 3.8 мА до 5 мА) и многофункциональная цветовая индикация текущего состояния вместо скудного красного «Indicator» у предыдущей версии.

В принципе, дизайн и исполнение обоих версий отличные. В них есть весь необходимый минимум функций, но в то же время они не отягощены никакими современно-модными-и-крайне-необходимыми (нет) возможностями типа автоматического отключения питания, связью с ПК, поддержку смартфонов и т.д. Механический аппаратный выключатель гарантирует практическую невозможность случайного включения и отсутствие излишнего саморазряда, а полностью ручное управление – прогнозируемое поведение прибора в процессе эксплуатации. Видимо, эффективные менеджеры еще не успели добраться до разработчиков данного тестера, что не может не радовать. Отмечу только один забавный, на мой взгляд, факт – в старой версии для включения прибора ползунок выключателя следовало переместить влево, в новой же наоборот, необходимо переместить его вправо. Лично мне обновленный вариант ближе.

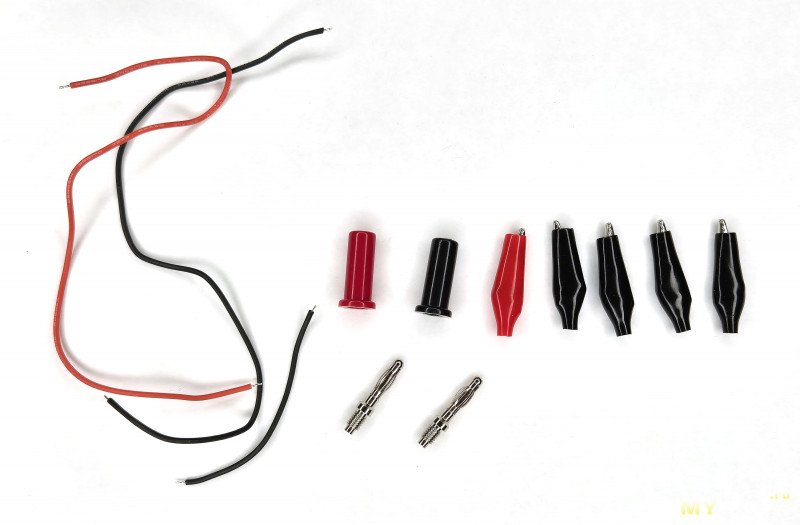

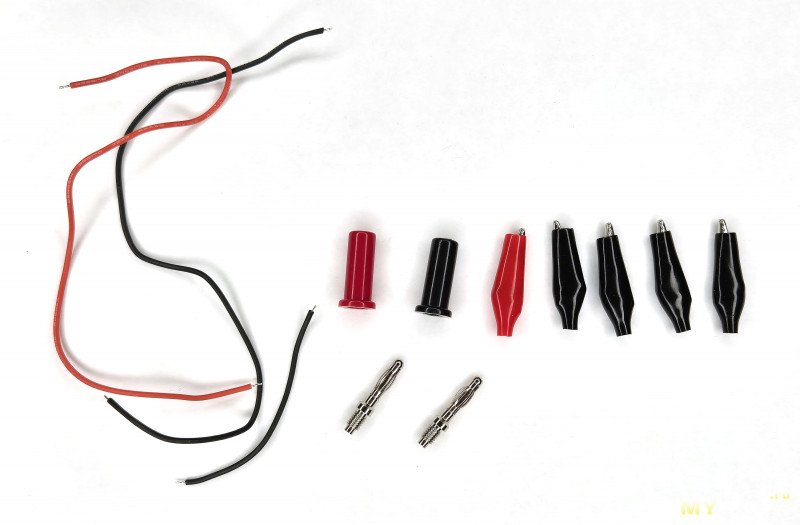

В комплекте с прибором поставляется набор для самостоятельной сборки щупов:

То ли это ошибка, то ли странная задумка разработчиков, но в комплекте почему-то шло пять зажимов типа «крокодил», хотя, по идее, должно идти всего три. На ошибку комплектации также указывает и наличие только трех проводков в приятной силиконовой изоляции – остальные крокодилы даже нечем будет подключить. Кстати, третий проводок заметно короче остальных двух, что немного намекает на то, что его следует использовать для соединения крокодилов между собой, а более длинные – для подключения крокодилов к бананам.

Возможно, кто-то уже задает вопрос, почему черных крокодилов должно быть два? Ответ прост – для измерения напряжения у транзисторов. Дело в том, что при измерении максимального напряжения сток-исток полевого транзистора очень важно поддерживать его в закрытом состоянии, то есть, обеспечивать нулевой потенциал затвора (для большинства моделей). Для этого и используется третий проводок, который соединяет затвор транзистора с его истоком. Похожее подключение применяется и при измерении одного из обратных напряжение биполярного транзистора, так что наличие третьего проводка «искаропки» – это большой плюс.

К сожалению, традиционно pnp и p-канальные транзисторы снова обделили и второго красного проводка в комплекте нет. Но это вполне можно понять – на красном разъеме появляется весьма высокое напряжение, будет не очень хорошо, если такой крокодил будет свободно болтаться в процессе измерений. Но за счет применения разъемов типа «банан» в обновленной версии тестера появляется возможность временно поменять провода местами и, таким образом, получить два плюсовых крокодила и один минусовой. Произойдет это, конечно, с нарушением традиционной электрической цветовой гаммы, но это значительно лучше, чем ничего или чем жестко прикрученные проводки, как было ранее.

В принципе, больше о тестере говорить и особо нечего, поэтому в этом месте следовало бы, наверное, замерить максимальное выходное напряжение и ток устройства, после чего завершить обзор положительным отзывом. Но, к сожалению, всё пошло не по плану, поэтому сейчас обзор только начнет начинаться.

Хоть устройство приехало и наполовину заряженным (как и положено для литиевых аккумуляторов), работать оно категорически отказалось, непрерывно светя голубым светодиодом:

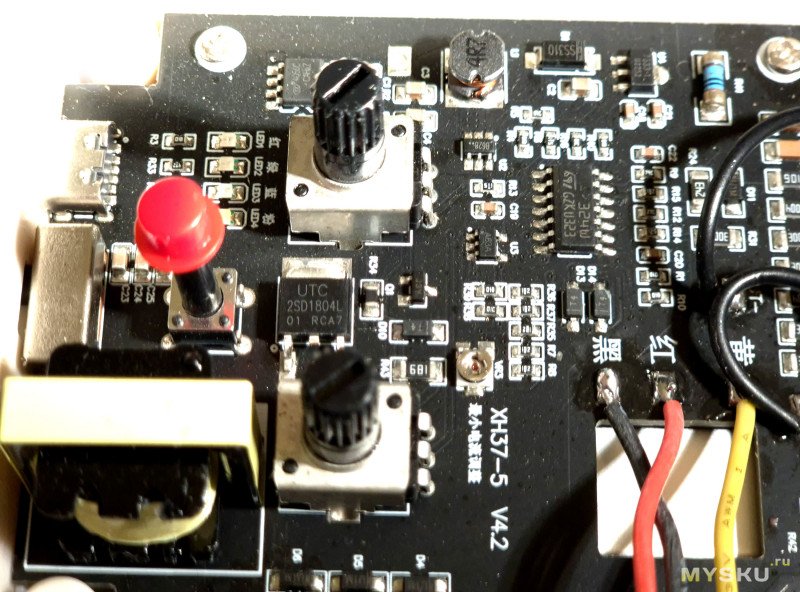

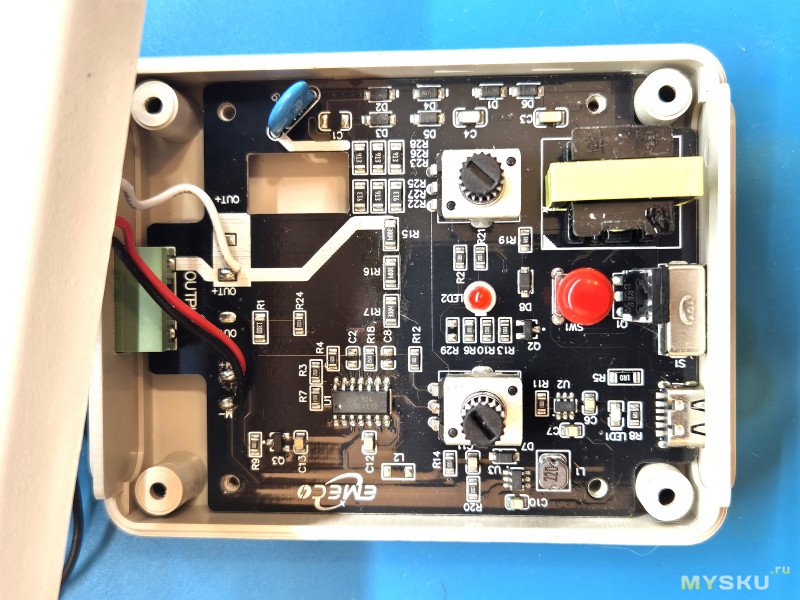

Сначала я думал, что это просто такая вырвиглазная индикация включения, однако позже догадался прочитать надписи на передней панели, которые гласили, что так отображается нехватка питающего напряжения. Поэтому я поставил тестер на зарядку. Однако, полная зарядка ситуацию никак не улучшила, прибор всё так же отказывался работать. На всякий случай, если вдруг придется открывать спор с продавцом, я снял видео, а сам полез смотреть, что находится внутри тестера, т.к. первая мысль, которая пришла мне в голову – это неисправный аккумулятор или контроллер заряда, который просто не обеспечивает нужного выходного напряжения. Кстати, для разбора тестера необходимо сначала снять ручки установки напряжения и тока (они снимаются достаточно туго, может понадобиться грубая сила в виде кобры), после чего выкрутить четыре самореза, находящихся в углах задней стороны прибора. И тогда нам откроется внутренний мир устройства:

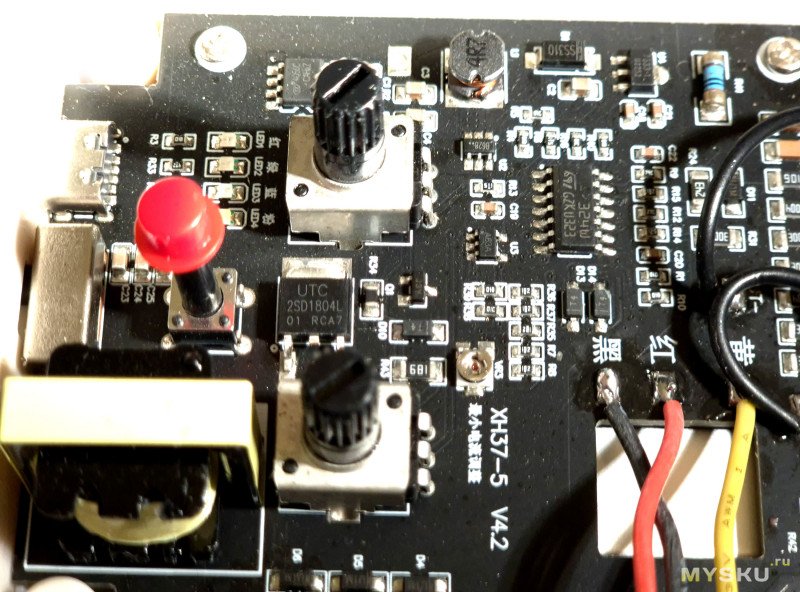

Внутренности прибора вызывают, скорее, приятное впечатление. Качественная печатная плата черного цвета, ровный монтаж SMD-компонентов, отсутствие затертой маркировки, традиционно голубой токовый шунт в MILF-исполнении, полностью отмытый флюс с большей части платы. Омрачает лишь несколько небрежное отношение к высоковольтным цепям – их подключение выполнено совершенно обычными проводами не самого лучшего качества, жилы которых уже начали заламываться в точках пайки. Да и флюс в этих местах не отмыт. А при таком напряжении его лучше отмыть, иначе может быть всякое.

Высоковольтный вольтметр располагается на отдельной плате, к которой идут три провода: черный – общий, красный – питание и желтый – измеряемое выходное напряжение. Высоковольтный провод, как и ранее, обычный и даже никак не отделен от остальных пространственно, лишь только в разъеме на плате вольтметра рядом с ним оставлен пустой контакт. Но как именно это провод ляжет в закрытом корпусе – не известно.

Что ж, продолжаем разбирать. Отпаиваем выходные провода и откручиваем четыре небольших самореза по углам платы, после чего снимаем её и видим аккумулятор, приклеенный к нижней стенке корпуса на двусторонний скотч:

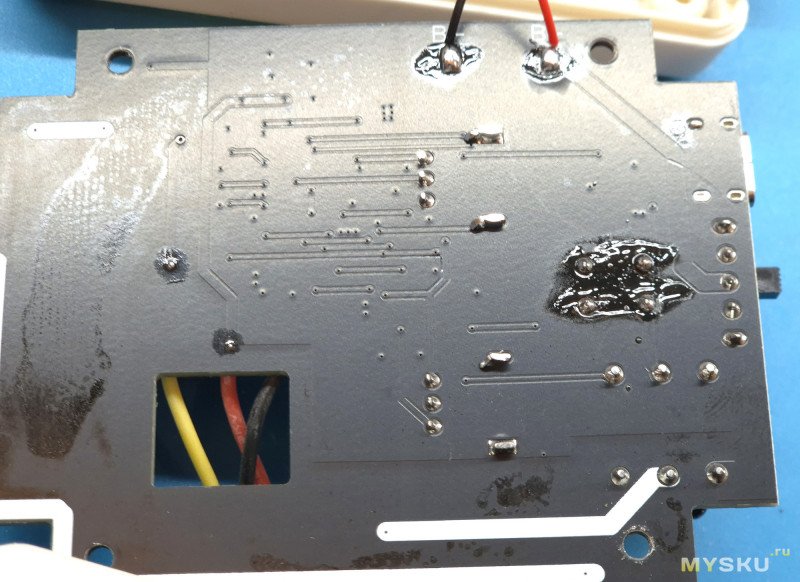

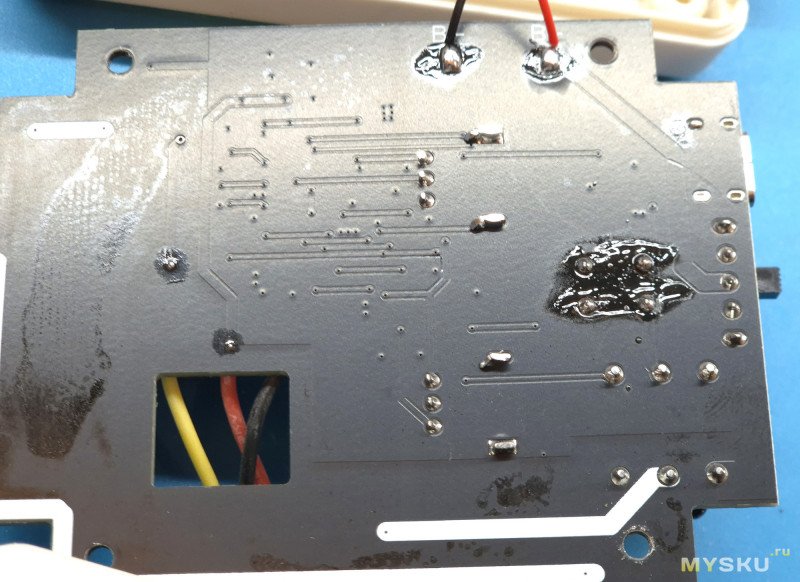

Маркировка гласит, что это 700 мАч, то есть, в этом нас не обманули. Судя по всему, у аккумулятора есть плата защиты, что тоже хорошо – значит, он не выйдет из строя, если вдруг забыть устройство включенным. Также на аккумуляторе хорошо видны вмятины, оставленные переменными резисторами регулировки напряжения и тока. Или у них слишком длинные выводы, или кто-то слишком сильно нажимал на них при установке ручек регулировки. К счастью, вмятины не повредили внешнюю оболочку аккумулятора, но, в любом случае, это не дело и выводы надо будет укоротить. Сама же плата снизу выглядит так:

Поскольку провода, идущие от аккумулятора были просто припаяны к плате без какой-либо дополнительной фиксации, как только я их еще чуть пошевелил, один из них тут же отвалился:

Вообще, так делать нельзя – провода следует фиксировать исключительно за изоляцию, поэтому их пришлось отпаять, откусить, зачистить, припаять заново и зафиксировать кусочком бумажного скотча. Фото, к сожалению, не сделал, зато есть еще одно фото платы вблизи:

Теперь, что касается неисправности – после разборки она каким-то магическим образом самоустранилось и прибор заработал! Обычно я в такое не верю, но здесь поиски любых возможных дефектов совершенно ни к чему ни привели, поэтому пришлось приглушить чувство тревоги и просто собрать прибор обратно. И действительно, после пересборки прибор начал исправно работать и даже позволил мне замерить его основные параметры – максимальное выходное напряжение по его же вольтметру составило порядка 3680 В, максимальный ток – около 5.1 мА, а максимальная мощность, которую удалось снять – порядка 1.8 Вт, и это было напряжение пробоя диода 1N4007 (около 1550 В 1.2 мА).

То есть, по напряжению и току прибор вполне соответствует заявленным характеристикам, а вот по мощности – нет. Я допускаю, что можно найти режим, где с него получится снять, например, 2 Вт, но это далеко не те 5 Вт, которые были обещаны. С другой стороны, 5 Вт выходной мощности с учетом КПД преобразователя, это порядка 2 А в первичной цепи, что весьма много для данного трансформатора и аккумулятора, поэтому на такие значения я и не рассчитывал. Тем более, на практике они и не особо нужны, для диагностирования пробоя при нескольких киловольтах достаточно и пары сотен микроампер.

Однако, радость моя была недолгой, через некоторое время работы прибора на максимальном напряжении вдруг резко изменился издаваемый им писк, немного запахло озоном, а еще через пару секунд напряжение упало до ~950 В и выше не поднималось. Можно было опустить его ниже, оно прекрасно регулировалось, но поднять выше – нет.

В тот момент меня одолели нехорошие сомнения – в приборе что-то пробило и, скорее всего, это высоковольтный трансформатор. А это означало, что отремонтировать прибор будет весьма проблематично, ведь где найти такой же? Повторный анализ внутренностей лишь подтвердил мою догадку – нигде на плате никакого пробоя замечено не было, но он явно был, т.к. присутствовал легкий запах озона. Если вдруг кто не знает, озон образуется, в том числе, при ионизации воздуха, то есть, когда его пробивает электрическая дуга. Именно поэтому его можно слегка почувствовать сразу после грозы. Так что, запах озона при работе высоковольтного устройства – первый признак разряда, хоть коронного, хоть дугового.

В этот момент я серьезно расстроился, еще раз пожалев, что решился заказать обновленную версию. Где взять новый трансформатор с подходящими параметрами, я не знал, а пытаться отремонтировать существующий – задача нетривиальная. Да, я читал про разные способы ремонта трансформаторов, типа окунания его в жидкий парафин или даже эпоксидную смолу, но не был уверен, что они дадут результат, и, например, парафин попадет именно в то место, где образовался пробой. На этой грустной ноте вечер выходного дня подошел к концу, и мои мысли медленно начали переключаться на рабочие задачи.

На следующий день, закончив работать, я вдруг совершенно отчетливо понял, что надо попробовать размотать трансформатор и посмотреть, что там и как. Ведь я все равно ничего не теряю, прибор ограниченный 950-ю вольтами мне попросту не нужен. Так что, вооружившись демонтажным набором я аккуратно извлек трансформатор из платы. Путем легкого периодического нагрева феном и промывки спиртом, снял с катушки сердечник и размотал внешнюю изоляцию:

К сожалению, чем дальше я разматывал трансформатор, тем хуже формировалось впечатление о его качестве, поэтому других фотографий я даже и не сделал. Трансформатор состоит из трех обмоток. Самая верхняя – обмотка обратной связи, содержащая 37 витков достаточно тонкого провода. Дальше шла обмотка первичной цепи, состоящая из 8.5 витков провода диаметром порядка 0.3 мм. Последней оказалась высоковольтная обмотка, состоящая из примерно 1650 витков провода диаметром 0.08 мм, просто намотанная внавал! Никакого разделения частей, никакой изоляции, просто 1650 витков, намотанные на какой-то швейной машинке так, как провод изъявил желание лечь сам. При этом, нижний конец обмотки поднимается вверх к своему выводу без какой-либо дополнительной изоляции, проходя рядом с самым верхним слоем намотки, где разность потенциалов оказывается максимальной. И сдерживали эту разность лишь два тончайших слоя изоляции обмоточного провода, ведь трансформатор даже не был ничем пропитан! Не удивительно, что его пробило.

Перед тем, как попытаться перемотать трансформатор, я решил зарисовать принципиальную схему устройства, чтобы понять, как оно устроено. Рисовал, как обычно, карандашом, поэтому качество картинки получилось не очень:

Перерисовал не всю схему, еще в тестере есть узел заряда литий-ионного аккумулятора, повышающий DC-DC преобразователь и стабилизатор напряжения 3.3 В для питания опорных цепей, однако они достаточно типовые и особого интереса не представляют.

Итак, основной преобразователь напряжения выполнен по схеме блокинг-генератора на npn-транзисторе Q2. Традиционно в таком генераторе транзистор включается по схеме с общим эмиттером, однако, здесь китайцы почему-то решили использовать вариант с общим коллектором. По этой причине обмотка обратной связи имеет в 4 раза больше витков, чем силовая, ведь схема с ОК не усиливает напряжение, и кроме как трансформатором его усилить нечем.

Цепь обратной связи замыкается кнопкой включения выхода, поэтому пока контакты кнопки разомкнуты генератор физически не может работать. Надо сказать, достаточно красивое и надежное решение. Управление работой блокинг-генератора осуществляется с помощью транзистора Q1, который замыкает базовую цепь Q2 на общий провод через диод D10. Наверное, по этой причине китайцы и применили схему с ОК – ведь в ней напряжение на базе ключевого транзистора достаточно большое, что позволяет уменьшать его регулирующим транзистором, подключенным через дополнительный диод. В схеме с ОЭ напряжение на базе ключа не превышает 0.7 В и такое управление становится невозможным – схема просто не сможет сделать напряжение на базе еще ниже.

К выходу высоковольтной обмотки подключен утроитель напряжения, выполненный на трех диодных сборках и трех конденсаторах. На схеме они обозначены одиночными элементами, однако на плате каждый диод физически состоит из трех, включенных последовательно, а каждый выходной конденсатор – из шести по схеме 3s2p. Исключение составляет только С5, который и на схеме, и на плате один. Далее высокое напряжение поступает на выход устройства и на вход цепи обратной связи по напряжению, выполненной на третьем по счету ОУ микросхемы LM324. Высокое напряжение поступает на вход ОУ через цепочку из семи резисторов номиналом 3М каждый, что образует делитель с коэффициентом деления 1:1141.5, что при опорном напряжении 3.3 В дает максимальное выходное напряжение 3767 В. В нижний по схеме вывод переменного резистора регулировки напряжения включен дополнительный резистор R13 номиналом 510 Ом, что повышает минимальный порог выходного напряжения до, примерно, 41.5 В.

Измерение тока происходит в цепи минусового провода, где в качестве шунта используется R41 сопротивлением 20 Ом. Такое сопротивление дает максимальное падение напряжения на шунте 100 мВ, что весьма мало для устройства, оперирующего тысячами вольт. По этой причине напряжение шунта сначала усиливается в 33 раза с помощью четвертого ОУ LM324, после чего поступает на вход цепи обратной связи по току, выполненной на 2-м ОУ этой же микросхемы. На инверсный вход этого ОУ подается опорное напряжение, снимаемое с потенциометра установки выходного тока. В нижний по схеме вывод данного потенциометра включена дополнительная схема из нескольких резисторов, включая подстроечный, основное назначение которого – установка минимального выходного тока устройства на уровне 50 мкА.

Почему это китайцы вдруг установили в этом месте подстроечный резистор, почему не ограничились обычными, когда никаких других подстроечников на плате нет? Дело в том, что при указанном сопротивлении шунта и токе 50 мкА, на нем будет падать всего 1 мВ, то есть, напряжение, сравнимое с номинальной дифференциальной разностью между входами ОУ L324, которая сильно зависит от конкретного экземпляра ОУ. Вот для компенсации этой разности каждого конкретного экземпляра и установлен подстроечный резистор.

Сигналы с выходов ОУ обратной связи по напряжению и току складываются на резисторном сумматоре R1/R10, после чего поступают на базу транзистора Q1, осуществляющего управление основным преобразователем. Логика суммирования тут проста – если реальные значения напряжения или тока выше установленных, на выходе соответствующего ОУ образуется большое положительное напряжение. Это напряжение открывает транзистор Q1, который мешает основному транзистору генератора работать, уменьшая таким образом выходное напряжение.

На четвертом по схеме и первым по счету ОУ LM324 выполнен индикатор разряда аккумулятора. Этот ОУ просто сравнивает напряжение батареи с опорным 3.3 В, и, если напряжение батареи ниже – зажигает синий светодиод LED3. Стоит обратить внимание, что физически прибор работать не перестает, он лишь только сигнализирует пониженное напряжение синим светодиодом.

На отдельном одиночном ОУ U3 LM321 выполнена защита устройства от перегрева. Рядом с Q2 и выходным трансформатором на плате расположен NTC-термистор R34, сопротивление которого снижается при повышении температуры. Напряжение с R34 поступает на инвертирующий вход U3, и как только оно станет ниже напряжения на его прямом входе, на выходе ОУ появится положительное напряжение, которое полностью остановит генерацию, открыв через резистор R39 транзистор Q1. Одновременно это же напряжение через диод D14 попадет на прямой вход ОУ индикатора разряда аккумулятора и вызовет зажигание синего светодиода. Схема имеет некоторый гистерезис, добавляемый цепочкой R38 D13.

Вот таким нехитрым образом работает данный тестер. Что можно сказать по схеме? В принципе, схема неплохая. В ней учтено несколько тонких моментов, на которые можно было бы и забить, но авторы тестера не стали, и это похвально. Однако, есть в ней и один серьезный «косяк», о котором расскажу чуть позже. А сейчас вернемся на шаг назад, к моменту, когда я полностью размотал трансформатор устройства.

На самом деле, размотать вручную такой трансформатор с подсчетом витков даже сложнее, чем намотать новый. Поэтому, успешно размотав старый, было принято решение его перемотать, но уже «правильно» — с межслойной изоляцией хотя бы через несколько сотен витков. Тем более, провод диаметром 0.08 мм в наличие у меня имелся.

Направление и подключение обмоток было предварительно зарисовано (его можно найти на принципиальной схеме слева внизу), поэтому вооружившись каптоновым скотчем для изоляции и катушкой провода, я принялся за намотку. Мотать ровно виток к витку провод такого диаметра без вспомогательных устройств весьма сложно, поэтому я «скатился» к традиционному методу намотки внавал, а межслойную изоляцию решил вставлять один раз в 300-400 витков. В принципе, вставлять её надо бы почаще, но она увеличивает толщину намотки, и обмотка рискует просто не поместиться на катушку. Но после 1550 витков пришлось всё равно остановиться, так как катушка сильно разрослась в размерах. Количество витков в остальных обмотках также чуть снизилось, т.к. я мотал их оригинальным смотанным проводом, а катушка стала несколько толще.

Всего на трансформатор ушло часа три, и, в принципе, это весьма много. Думаю, что весь тестер целиком не стоит потраченного времени, однако, если уж начал мотать трансформаторы, становится трудно остановиться. В итоге, трансформатор был успешно перемотан, впаян обратно, а устройство заработало и произвело на своем выходе целых 3682 вольта! И было готово производить их достаточно долго и без опасений за очередной пробой.

Казалось бы, вот на этом happy end’е и можно было бы завершить обзор, но снова нет. Получив в свои руки портативный генератор напряжения практически 4 КВ, я непременно начал играться с электрической дугой, ведь она тут вполне получалась:

Но поигравшись некоторое время вдруг заметил, что перестала работать регулировка тока и тестер всегда шпарит по полной! Что ж делать, похоже разбирать этот прибор уже стало традицией, а традицию нарушать нельзя.

Разобрав тестер, я понял, что токовый шунт просто выгорел. А еще раз посмотрев на схему, понял, почему. Потому, что накопительные конденсаторы высоковольтного преобразователя находятся непосредственно на выходе устройства, то есть, ток их разряда на нагрузку ничем не ограничен! Пока я игрался с дугой, они периодически заряжались до максимального напряжения 4 КВ, а потом резко разряжались по цепи пробоя. Это давало мощную и красочную дугу, но такие огромные импульсные токи разряда за некоторое время выжгли токовый шунт. И это тот самый косяк схемы, о котором я упоминал ранее, ведь при определенных обстоятельствах кроме шунта такое решение может выжечь и проверяемый компонент!

MILF-резисторов у меня нет, да и большая точность в цепи тока здесь не нужна (всё равно прибор не имеет миллиамперметра), поэтому припаял вместо шунта обычный DIP-резистор 20 Ом 0.25 Вт, предварительно согнув его выводы буковками «П», благо место на плате позволяет. Однако, это ничего не изменило, тестер всё еще не позволял управлять выходным током. Более глубокий анализ показал, что выгорел ОУ LM324, отвечающий за усиление тока.

Как ни странно, но LM324 в таком корпусе у меня в наличие не оказалось. Была целая куча LM358 как DIP, так и SOIC, но вот 324-го не было. Конечно, можно было приколхозить пару 358-х, но делать так категорически не хотелось, поэтому ремонт был отложен до следующего дня, когда ради такой мелкой детали пришлось ехать в местный Чиподип.

После замены ОУ и шунта тестер восстановился и снова начал работать правильно. Но было очевидно, что его схемотехнику надо править, ведь история могла повториться. С накопительным конденсатором было всё понятно, на выход надо было добавлять резистор, но почему сгорел ОУ, ведь у него на входе установлен защитный диод?

Диод оказался исправен, значит, дело не в нем, не сработать он не мог. Получается, на вход ОУ попал импульс высокого напряжения отрицательной полярности, от которого защиты в приборе нет. Но откуда там может вообще взяться такой импульс, ведь отрицательного напряжения в схеме нет от слова совсем? Единственный вариант – индуктивность компонентов и дорожек. Допустим, когда я игрался с дугой, через токовый шунт протекал импульс разрядного тока выходного конденсатора. За это время в индуктивности дорожек запаслась какая-то энергия, которая спровоцировала выброс напряжения отрицательной полярности по завершению основного разрядного импульса. Этот выброс и убил ОУ.

Чтобы избавиться от описанных недостатков, я внес в схему следующие изменения:

1. Перенес резистор R42 сопротивлением 20 КОм, установив его после высоковольтных конденсаторов (цепочка ОС и вход вольтметра по-прежнему остались подключены к выходу).

2. Установил диод параллельно токовому шунту R41 так, чтобы его анод был на общем проводе устройства. Этот диод будет защищать схему от выбросов отрицательного напряжения. Сначала я установил сюда диод Шоттки SS14, однако, после пары испытаний оказалось, что он вдруг сгорел и почти пробился. То есть, в этом месте определенно есть какие-то выбросы. Тогда я заменил диод на IN4007 A7, который, вроде бы, работает пока нормально.

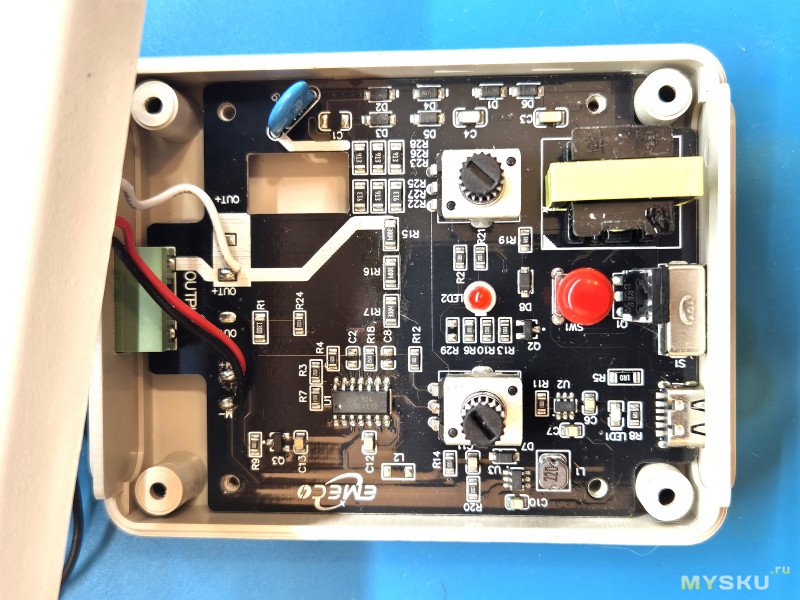

Плата после доработки стала выглядеть так (тут еще установлен SS14):

На фото платы можно рассмотреть пыль – это от того, что устройство ждало доработки порядка 2-х месяцев, валяясь всё это время на столе в разобранном виде.

Огорчает лишь качество исполнения высоковольтного трансформатора, ведь совершенно нет уверенности, что у другого экземпляра аналогичного пробоя не произойдет. Также в минусы запишу схемотехнику и необходимость доработки тестера, потому как, на мой взгляд, она обязательна.

Поэтому, если вы уверены, что сможете перемотать высоковольтный трансформатор при необходимости, можете смело брать данный прибор. В противном случае, возможно, следует обратить внимание на предыдущую версию, которая у меня работает уже некоторое время без каких-либо проблем. Кстати, а что у неё внутри? Специально открыл и сделал фото:

Анализа схемы не проводил, но, вроде как, выходной резистор стоит тут в правильном месте.

На этом у меня всё, спасибо за внимание.

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 50 мкА, пульсации 75 В:

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 1 мА, пульсации 2 В:

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 5 мА, пульсации 2 В:

Включение прибора, TVS 300 В, ток 1-5 мА (осциллограмма не зависит от тока), выброса нет:

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 0.2 мА, пульсации 1 В:

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 1 мА, пульсации 2 В:

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 3.8 мА, пульсации 1.5 В:

Включение прибора, TVS 300 В (от тока не зависит), выброса нет:

Возможно, пульсации увеличились в результате переноса выходного резистора, но использовать прибор с конденсатором на выходе просто небезопасно.

Что это вообще за тестер и для чего нужен

Практически все электронные компоненты имеют ограничение на максимальное напряжение, с которым они могут работать. Если превысить данное напряжение, в полупроводнике происходит электрический пробой и через него начинает протекать ток. Обычно в потребительских устройствах за этим следует хлопок, после чего из компонента выходит «волшебный белый дым», а устройство категорически отказывается продолжать работать до последующего ремонта квалифицированным специалистом.Чтобы такое случалось как можно реже, перед установкой компонентов в электрическую схему очень желательно знать, какое именно максимальное напряжение они выдерживают и будет ли его достаточно для выполнения отведенной компоненту роли. Конечно, можно взять это напряжение из документации, но что, если хочется лично убедиться, что вот именно этот транзистор выдержит свою норму? Каким образом можно это напряжение измерить, но так, чтобы не навредить транзистору?

На самом деле, это очень просто. Оказывается, сам электрический пробой обратим и не наносит вреда полупроводнику. А то, что выводит транзистор из строя – это тепловой пробой, возникающий уже после электрического в том случае, когда никто не ограничивает протекающий через транзистор ток. Большое напряжение электрического пробоя, помноженное на большое значение протекающего тока, дают результат в виде огромной импульсной рассеиваемой мощности, которая практически мгновенно выводит полупроводниковый прибор из строя. А дальше уже известная история – белый дым, поломка и квалифицированный ремонт.

Если же в момент электрического пробоя ограничить протекающий ток на безопасном значении, рассеиваемая мощность не будет огромной, полупроводник не перегреется, следовательно, не будет поврежден и полностью восстановит свои оригинальные электрические свойства после снижения напряжения. То есть, всё, что нужно сделать – это ограничить ток во время изменений.

Очевидно, что самое простое решение – это использовать лабораторный блок питания, поддерживающий режимы CC и CV. Тогда можно изначально выставить на блоке небольшой ток, после чего плавно повышать выходное напряжение до тех пор, пока блок не перейдет в режим СС. Полученное напряжение и будет являться напряжением электрического пробоя или максимально допустимым напряжением для испытываемой детали. Однако, тут есть два нюанса. Во-первых, важно знать, какая у используемого блока питания переходная характеристика, ведь если он недостаточно быстро ограничит ток на заданном уровне, полупроводниковый прибор успеет частично повредиться или даже полностью выйти из строя. Первое, кстати, даже опасней – внешне прибор может выглядеть рабочим, однако в реальной эксплуатации вести себя не совсем так, как должен. Поэтому, если вы собираетесь испытывать полупроводники таким методом, стоит подстраховаться и добавить в цепь дополнительный резистор, как безусловный ограничитель тока.

Во-вторых, максимальное выходное напряжение многих распространенных ЛБП ограничено на уровне нескольких десятков вольт, чего совершенно недостаточно для проверки большого количества современных полупроводниковых приборов, штатно выдерживающих сотни и даже иногда тысячи вольт. И вот тут мы плавно подходим к высоковольтным тестерам. По сути, такие приборы являются обычными лабораторными источниками питания, однако максимальное напряжение у них измеряется сотнями и тысячами вольт, а ток – единицами миллиампер, что позволяет им успешно измерять максимальное напряжение практически у любого полупроводникового компонента.

Прибор

В принципе, я уже некоторое время успешно пользуюсь предыдущей версией данного тестера, поэтому обновленная мне особо и не была нужна. Однако, увидев большие обещанные циферки характеристик и достаточно невысокую цену, я поддался эмоциям и совершил покупку. Что же такого было обещано товарищами-китайцами? Посмотрим на характеристики:Выходное напряжение: 50 В – 3700 В

Точность отображения: 0.3% (4 цифры)

Выходной ток: 50 мкА – 5 мА

Максимальная мощность: 5 Вт

Встроенный аккумулятор 700 мАч

Зарядка: Type C

Защита от перегрева

Защита от переразряда аккумулятора

Очевидно, что 3700 В – громадное напряжение, и его точно будет достаточно для практически любого современного компонента. И это очень даже неплохо для малюсенького портативного аккумуляторного прибора стоимостью порядка $15. Наверное, именно это и стало решающим фактором при покупке.

К сожалению, как именно приходит прибор и как он был упакован я уже не помню, потому что изначально обзора писать не планировал, потому фотографий тоже не сделал. Желание поделиться «радостью» пришло несколько позже, когда я уже залез внутрь прибора, но обо всем по порядку.

Сам прибор выглядит следующим образом:

На передней панели находятся ручки установки напряжения и тока, дисплей цифрового вольтметра выходного напряжения, индикатор и кнопка включения выхода. С нижней стороны устройства расположены выключатель и зарядный порт Type C, а с верхней – выходные разъемы. В отличие от предыдущей модели здесь используются разъемы типа «банан», что является огромным плюсом. Кстати, вот сравнительное фото обеих моделей:

По сути, отличий не так много. Это бананы, про которые я уже сказал, повышенное выходное напряжение (с 2700 В до 3700 В), повышенный выходной ток (с 3.8 мА до 5 мА) и многофункциональная цветовая индикация текущего состояния вместо скудного красного «Indicator» у предыдущей версии.

В принципе, дизайн и исполнение обоих версий отличные. В них есть весь необходимый минимум функций, но в то же время они не отягощены никакими современно-модными-и-крайне-необходимыми (нет) возможностями типа автоматического отключения питания, связью с ПК, поддержку смартфонов и т.д. Механический аппаратный выключатель гарантирует практическую невозможность случайного включения и отсутствие излишнего саморазряда, а полностью ручное управление – прогнозируемое поведение прибора в процессе эксплуатации. Видимо, эффективные менеджеры еще не успели добраться до разработчиков данного тестера, что не может не радовать. Отмечу только один забавный, на мой взгляд, факт – в старой версии для включения прибора ползунок выключателя следовало переместить влево, в новой же наоборот, необходимо переместить его вправо. Лично мне обновленный вариант ближе.

В комплекте с прибором поставляется набор для самостоятельной сборки щупов:

То ли это ошибка, то ли странная задумка разработчиков, но в комплекте почему-то шло пять зажимов типа «крокодил», хотя, по идее, должно идти всего три. На ошибку комплектации также указывает и наличие только трех проводков в приятной силиконовой изоляции – остальные крокодилы даже нечем будет подключить. Кстати, третий проводок заметно короче остальных двух, что немного намекает на то, что его следует использовать для соединения крокодилов между собой, а более длинные – для подключения крокодилов к бананам.

Возможно, кто-то уже задает вопрос, почему черных крокодилов должно быть два? Ответ прост – для измерения напряжения у транзисторов. Дело в том, что при измерении максимального напряжения сток-исток полевого транзистора очень важно поддерживать его в закрытом состоянии, то есть, обеспечивать нулевой потенциал затвора (для большинства моделей). Для этого и используется третий проводок, который соединяет затвор транзистора с его истоком. Похожее подключение применяется и при измерении одного из обратных напряжение биполярного транзистора, так что наличие третьего проводка «искаропки» – это большой плюс.

К сожалению, традиционно pnp и p-канальные транзисторы снова обделили и второго красного проводка в комплекте нет. Но это вполне можно понять – на красном разъеме появляется весьма высокое напряжение, будет не очень хорошо, если такой крокодил будет свободно болтаться в процессе измерений. Но за счет применения разъемов типа «банан» в обновленной версии тестера появляется возможность временно поменять провода местами и, таким образом, получить два плюсовых крокодила и один минусовой. Произойдет это, конечно, с нарушением традиционной электрической цветовой гаммы, но это значительно лучше, чем ничего или чем жестко прикрученные проводки, как было ранее.

В принципе, больше о тестере говорить и особо нечего, поэтому в этом месте следовало бы, наверное, замерить максимальное выходное напряжение и ток устройства, после чего завершить обзор положительным отзывом. Но, к сожалению, всё пошло не по плану, поэтому сейчас обзор только начнет начинаться.

Хоть устройство приехало и наполовину заряженным (как и положено для литиевых аккумуляторов), работать оно категорически отказалось, непрерывно светя голубым светодиодом:

Сначала я думал, что это просто такая вырвиглазная индикация включения, однако позже догадался прочитать надписи на передней панели, которые гласили, что так отображается нехватка питающего напряжения. Поэтому я поставил тестер на зарядку. Однако, полная зарядка ситуацию никак не улучшила, прибор всё так же отказывался работать. На всякий случай, если вдруг придется открывать спор с продавцом, я снял видео, а сам полез смотреть, что находится внутри тестера, т.к. первая мысль, которая пришла мне в голову – это неисправный аккумулятор или контроллер заряда, который просто не обеспечивает нужного выходного напряжения. Кстати, для разбора тестера необходимо сначала снять ручки установки напряжения и тока (они снимаются достаточно туго, может понадобиться грубая сила в виде кобры), после чего выкрутить четыре самореза, находящихся в углах задней стороны прибора. И тогда нам откроется внутренний мир устройства:

Внутренности прибора вызывают, скорее, приятное впечатление. Качественная печатная плата черного цвета, ровный монтаж SMD-компонентов, отсутствие затертой маркировки, традиционно голубой токовый шунт в MILF-исполнении, полностью отмытый флюс с большей части платы. Омрачает лишь несколько небрежное отношение к высоковольтным цепям – их подключение выполнено совершенно обычными проводами не самого лучшего качества, жилы которых уже начали заламываться в точках пайки. Да и флюс в этих местах не отмыт. А при таком напряжении его лучше отмыть, иначе может быть всякое.

Высоковольтный вольтметр располагается на отдельной плате, к которой идут три провода: черный – общий, красный – питание и желтый – измеряемое выходное напряжение. Высоковольтный провод, как и ранее, обычный и даже никак не отделен от остальных пространственно, лишь только в разъеме на плате вольтметра рядом с ним оставлен пустой контакт. Но как именно это провод ляжет в закрытом корпусе – не известно.

Что ж, продолжаем разбирать. Отпаиваем выходные провода и откручиваем четыре небольших самореза по углам платы, после чего снимаем её и видим аккумулятор, приклеенный к нижней стенке корпуса на двусторонний скотч:

Маркировка гласит, что это 700 мАч, то есть, в этом нас не обманули. Судя по всему, у аккумулятора есть плата защиты, что тоже хорошо – значит, он не выйдет из строя, если вдруг забыть устройство включенным. Также на аккумуляторе хорошо видны вмятины, оставленные переменными резисторами регулировки напряжения и тока. Или у них слишком длинные выводы, или кто-то слишком сильно нажимал на них при установке ручек регулировки. К счастью, вмятины не повредили внешнюю оболочку аккумулятора, но, в любом случае, это не дело и выводы надо будет укоротить. Сама же плата снизу выглядит так:

Поскольку провода, идущие от аккумулятора были просто припаяны к плате без какой-либо дополнительной фиксации, как только я их еще чуть пошевелил, один из них тут же отвалился:

Вообще, так делать нельзя – провода следует фиксировать исключительно за изоляцию, поэтому их пришлось отпаять, откусить, зачистить, припаять заново и зафиксировать кусочком бумажного скотча. Фото, к сожалению, не сделал, зато есть еще одно фото платы вблизи:

Теперь, что касается неисправности – после разборки она каким-то магическим образом самоустранилось и прибор заработал! Обычно я в такое не верю, но здесь поиски любых возможных дефектов совершенно ни к чему ни привели, поэтому пришлось приглушить чувство тревоги и просто собрать прибор обратно. И действительно, после пересборки прибор начал исправно работать и даже позволил мне замерить его основные параметры – максимальное выходное напряжение по его же вольтметру составило порядка 3680 В, максимальный ток – около 5.1 мА, а максимальная мощность, которую удалось снять – порядка 1.8 Вт, и это было напряжение пробоя диода 1N4007 (около 1550 В 1.2 мА).

То есть, по напряжению и току прибор вполне соответствует заявленным характеристикам, а вот по мощности – нет. Я допускаю, что можно найти режим, где с него получится снять, например, 2 Вт, но это далеко не те 5 Вт, которые были обещаны. С другой стороны, 5 Вт выходной мощности с учетом КПД преобразователя, это порядка 2 А в первичной цепи, что весьма много для данного трансформатора и аккумулятора, поэтому на такие значения я и не рассчитывал. Тем более, на практике они и не особо нужны, для диагностирования пробоя при нескольких киловольтах достаточно и пары сотен микроампер.

Однако, радость моя была недолгой, через некоторое время работы прибора на максимальном напряжении вдруг резко изменился издаваемый им писк, немного запахло озоном, а еще через пару секунд напряжение упало до ~950 В и выше не поднималось. Можно было опустить его ниже, оно прекрасно регулировалось, но поднять выше – нет.

В тот момент меня одолели нехорошие сомнения – в приборе что-то пробило и, скорее всего, это высоковольтный трансформатор. А это означало, что отремонтировать прибор будет весьма проблематично, ведь где найти такой же? Повторный анализ внутренностей лишь подтвердил мою догадку – нигде на плате никакого пробоя замечено не было, но он явно был, т.к. присутствовал легкий запах озона. Если вдруг кто не знает, озон образуется, в том числе, при ионизации воздуха, то есть, когда его пробивает электрическая дуга. Именно поэтому его можно слегка почувствовать сразу после грозы. Так что, запах озона при работе высоковольтного устройства – первый признак разряда, хоть коронного, хоть дугового.

В этот момент я серьезно расстроился, еще раз пожалев, что решился заказать обновленную версию. Где взять новый трансформатор с подходящими параметрами, я не знал, а пытаться отремонтировать существующий – задача нетривиальная. Да, я читал про разные способы ремонта трансформаторов, типа окунания его в жидкий парафин или даже эпоксидную смолу, но не был уверен, что они дадут результат, и, например, парафин попадет именно в то место, где образовался пробой. На этой грустной ноте вечер выходного дня подошел к концу, и мои мысли медленно начали переключаться на рабочие задачи.

На следующий день, закончив работать, я вдруг совершенно отчетливо понял, что надо попробовать размотать трансформатор и посмотреть, что там и как. Ведь я все равно ничего не теряю, прибор ограниченный 950-ю вольтами мне попросту не нужен. Так что, вооружившись демонтажным набором я аккуратно извлек трансформатор из платы. Путем легкого периодического нагрева феном и промывки спиртом, снял с катушки сердечник и размотал внешнюю изоляцию:

К сожалению, чем дальше я разматывал трансформатор, тем хуже формировалось впечатление о его качестве, поэтому других фотографий я даже и не сделал. Трансформатор состоит из трех обмоток. Самая верхняя – обмотка обратной связи, содержащая 37 витков достаточно тонкого провода. Дальше шла обмотка первичной цепи, состоящая из 8.5 витков провода диаметром порядка 0.3 мм. Последней оказалась высоковольтная обмотка, состоящая из примерно 1650 витков провода диаметром 0.08 мм, просто намотанная внавал! Никакого разделения частей, никакой изоляции, просто 1650 витков, намотанные на какой-то швейной машинке так, как провод изъявил желание лечь сам. При этом, нижний конец обмотки поднимается вверх к своему выводу без какой-либо дополнительной изоляции, проходя рядом с самым верхним слоем намотки, где разность потенциалов оказывается максимальной. И сдерживали эту разность лишь два тончайших слоя изоляции обмоточного провода, ведь трансформатор даже не был ничем пропитан! Не удивительно, что его пробило.

Перед тем, как попытаться перемотать трансформатор, я решил зарисовать принципиальную схему устройства, чтобы понять, как оно устроено. Рисовал, как обычно, карандашом, поэтому качество картинки получилось не очень:

Перерисовал не всю схему, еще в тестере есть узел заряда литий-ионного аккумулятора, повышающий DC-DC преобразователь и стабилизатор напряжения 3.3 В для питания опорных цепей, однако они достаточно типовые и особого интереса не представляют.

Итак, основной преобразователь напряжения выполнен по схеме блокинг-генератора на npn-транзисторе Q2. Традиционно в таком генераторе транзистор включается по схеме с общим эмиттером, однако, здесь китайцы почему-то решили использовать вариант с общим коллектором. По этой причине обмотка обратной связи имеет в 4 раза больше витков, чем силовая, ведь схема с ОК не усиливает напряжение, и кроме как трансформатором его усилить нечем.

Цепь обратной связи замыкается кнопкой включения выхода, поэтому пока контакты кнопки разомкнуты генератор физически не может работать. Надо сказать, достаточно красивое и надежное решение. Управление работой блокинг-генератора осуществляется с помощью транзистора Q1, который замыкает базовую цепь Q2 на общий провод через диод D10. Наверное, по этой причине китайцы и применили схему с ОК – ведь в ней напряжение на базе ключевого транзистора достаточно большое, что позволяет уменьшать его регулирующим транзистором, подключенным через дополнительный диод. В схеме с ОЭ напряжение на базе ключа не превышает 0.7 В и такое управление становится невозможным – схема просто не сможет сделать напряжение на базе еще ниже.

К выходу высоковольтной обмотки подключен утроитель напряжения, выполненный на трех диодных сборках и трех конденсаторах. На схеме они обозначены одиночными элементами, однако на плате каждый диод физически состоит из трех, включенных последовательно, а каждый выходной конденсатор – из шести по схеме 3s2p. Исключение составляет только С5, который и на схеме, и на плате один. Далее высокое напряжение поступает на выход устройства и на вход цепи обратной связи по напряжению, выполненной на третьем по счету ОУ микросхемы LM324. Высокое напряжение поступает на вход ОУ через цепочку из семи резисторов номиналом 3М каждый, что образует делитель с коэффициентом деления 1:1141.5, что при опорном напряжении 3.3 В дает максимальное выходное напряжение 3767 В. В нижний по схеме вывод переменного резистора регулировки напряжения включен дополнительный резистор R13 номиналом 510 Ом, что повышает минимальный порог выходного напряжения до, примерно, 41.5 В.

Измерение тока происходит в цепи минусового провода, где в качестве шунта используется R41 сопротивлением 20 Ом. Такое сопротивление дает максимальное падение напряжения на шунте 100 мВ, что весьма мало для устройства, оперирующего тысячами вольт. По этой причине напряжение шунта сначала усиливается в 33 раза с помощью четвертого ОУ LM324, после чего поступает на вход цепи обратной связи по току, выполненной на 2-м ОУ этой же микросхемы. На инверсный вход этого ОУ подается опорное напряжение, снимаемое с потенциометра установки выходного тока. В нижний по схеме вывод данного потенциометра включена дополнительная схема из нескольких резисторов, включая подстроечный, основное назначение которого – установка минимального выходного тока устройства на уровне 50 мкА.

Почему это китайцы вдруг установили в этом месте подстроечный резистор, почему не ограничились обычными, когда никаких других подстроечников на плате нет? Дело в том, что при указанном сопротивлении шунта и токе 50 мкА, на нем будет падать всего 1 мВ, то есть, напряжение, сравнимое с номинальной дифференциальной разностью между входами ОУ L324, которая сильно зависит от конкретного экземпляра ОУ. Вот для компенсации этой разности каждого конкретного экземпляра и установлен подстроечный резистор.

Сигналы с выходов ОУ обратной связи по напряжению и току складываются на резисторном сумматоре R1/R10, после чего поступают на базу транзистора Q1, осуществляющего управление основным преобразователем. Логика суммирования тут проста – если реальные значения напряжения или тока выше установленных, на выходе соответствующего ОУ образуется большое положительное напряжение. Это напряжение открывает транзистор Q1, который мешает основному транзистору генератора работать, уменьшая таким образом выходное напряжение.

На четвертом по схеме и первым по счету ОУ LM324 выполнен индикатор разряда аккумулятора. Этот ОУ просто сравнивает напряжение батареи с опорным 3.3 В, и, если напряжение батареи ниже – зажигает синий светодиод LED3. Стоит обратить внимание, что физически прибор работать не перестает, он лишь только сигнализирует пониженное напряжение синим светодиодом.

На отдельном одиночном ОУ U3 LM321 выполнена защита устройства от перегрева. Рядом с Q2 и выходным трансформатором на плате расположен NTC-термистор R34, сопротивление которого снижается при повышении температуры. Напряжение с R34 поступает на инвертирующий вход U3, и как только оно станет ниже напряжения на его прямом входе, на выходе ОУ появится положительное напряжение, которое полностью остановит генерацию, открыв через резистор R39 транзистор Q1. Одновременно это же напряжение через диод D14 попадет на прямой вход ОУ индикатора разряда аккумулятора и вызовет зажигание синего светодиода. Схема имеет некоторый гистерезис, добавляемый цепочкой R38 D13.

Вот таким нехитрым образом работает данный тестер. Что можно сказать по схеме? В принципе, схема неплохая. В ней учтено несколько тонких моментов, на которые можно было бы и забить, но авторы тестера не стали, и это похвально. Однако, есть в ней и один серьезный «косяк», о котором расскажу чуть позже. А сейчас вернемся на шаг назад, к моменту, когда я полностью размотал трансформатор устройства.

На самом деле, размотать вручную такой трансформатор с подсчетом витков даже сложнее, чем намотать новый. Поэтому, успешно размотав старый, было принято решение его перемотать, но уже «правильно» — с межслойной изоляцией хотя бы через несколько сотен витков. Тем более, провод диаметром 0.08 мм в наличие у меня имелся.

Направление и подключение обмоток было предварительно зарисовано (его можно найти на принципиальной схеме слева внизу), поэтому вооружившись каптоновым скотчем для изоляции и катушкой провода, я принялся за намотку. Мотать ровно виток к витку провод такого диаметра без вспомогательных устройств весьма сложно, поэтому я «скатился» к традиционному методу намотки внавал, а межслойную изоляцию решил вставлять один раз в 300-400 витков. В принципе, вставлять её надо бы почаще, но она увеличивает толщину намотки, и обмотка рискует просто не поместиться на катушку. Но после 1550 витков пришлось всё равно остановиться, так как катушка сильно разрослась в размерах. Количество витков в остальных обмотках также чуть снизилось, т.к. я мотал их оригинальным смотанным проводом, а катушка стала несколько толще.

Всего на трансформатор ушло часа три, и, в принципе, это весьма много. Думаю, что весь тестер целиком не стоит потраченного времени, однако, если уж начал мотать трансформаторы, становится трудно остановиться. В итоге, трансформатор был успешно перемотан, впаян обратно, а устройство заработало и произвело на своем выходе целых 3682 вольта! И было готово производить их достаточно долго и без опасений за очередной пробой.

Казалось бы, вот на этом happy end’е и можно было бы завершить обзор, но снова нет. Получив в свои руки портативный генератор напряжения практически 4 КВ, я непременно начал играться с электрической дугой, ведь она тут вполне получалась:

Но поигравшись некоторое время вдруг заметил, что перестала работать регулировка тока и тестер всегда шпарит по полной! Что ж делать, похоже разбирать этот прибор уже стало традицией, а традицию нарушать нельзя.

Разобрав тестер, я понял, что токовый шунт просто выгорел. А еще раз посмотрев на схему, понял, почему. Потому, что накопительные конденсаторы высоковольтного преобразователя находятся непосредственно на выходе устройства, то есть, ток их разряда на нагрузку ничем не ограничен! Пока я игрался с дугой, они периодически заряжались до максимального напряжения 4 КВ, а потом резко разряжались по цепи пробоя. Это давало мощную и красочную дугу, но такие огромные импульсные токи разряда за некоторое время выжгли токовый шунт. И это тот самый косяк схемы, о котором я упоминал ранее, ведь при определенных обстоятельствах кроме шунта такое решение может выжечь и проверяемый компонент!

MILF-резисторов у меня нет, да и большая точность в цепи тока здесь не нужна (всё равно прибор не имеет миллиамперметра), поэтому припаял вместо шунта обычный DIP-резистор 20 Ом 0.25 Вт, предварительно согнув его выводы буковками «П», благо место на плате позволяет. Однако, это ничего не изменило, тестер всё еще не позволял управлять выходным током. Более глубокий анализ показал, что выгорел ОУ LM324, отвечающий за усиление тока.

Как ни странно, но LM324 в таком корпусе у меня в наличие не оказалось. Была целая куча LM358 как DIP, так и SOIC, но вот 324-го не было. Конечно, можно было приколхозить пару 358-х, но делать так категорически не хотелось, поэтому ремонт был отложен до следующего дня, когда ради такой мелкой детали пришлось ехать в местный Чиподип.

После замены ОУ и шунта тестер восстановился и снова начал работать правильно. Но было очевидно, что его схемотехнику надо править, ведь история могла повториться. С накопительным конденсатором было всё понятно, на выход надо было добавлять резистор, но почему сгорел ОУ, ведь у него на входе установлен защитный диод?

Диод оказался исправен, значит, дело не в нем, не сработать он не мог. Получается, на вход ОУ попал импульс высокого напряжения отрицательной полярности, от которого защиты в приборе нет. Но откуда там может вообще взяться такой импульс, ведь отрицательного напряжения в схеме нет от слова совсем? Единственный вариант – индуктивность компонентов и дорожек. Допустим, когда я игрался с дугой, через токовый шунт протекал импульс разрядного тока выходного конденсатора. За это время в индуктивности дорожек запаслась какая-то энергия, которая спровоцировала выброс напряжения отрицательной полярности по завершению основного разрядного импульса. Этот выброс и убил ОУ.

Чтобы избавиться от описанных недостатков, я внес в схему следующие изменения:

1. Перенес резистор R42 сопротивлением 20 КОм, установив его после высоковольтных конденсаторов (цепочка ОС и вход вольтметра по-прежнему остались подключены к выходу).

2. Установил диод параллельно токовому шунту R41 так, чтобы его анод был на общем проводе устройства. Этот диод будет защищать схему от выбросов отрицательного напряжения. Сначала я установил сюда диод Шоттки SS14, однако, после пары испытаний оказалось, что он вдруг сгорел и почти пробился. То есть, в этом месте определенно есть какие-то выбросы. Тогда я заменил диод на IN4007 A7, который, вроде бы, работает пока нормально.

Плата после доработки стала выглядеть так (тут еще установлен SS14):

На фото платы можно рассмотреть пыль – это от того, что устройство ждало доработки порядка 2-х месяцев, валяясь всё это время на столе в разобранном виде.

Итоги

В целом, концепт тестера мне очень понравился. Он удобный, компактный, автономный, но, в то же время, вполне «взрослый» и позволяет измерять напряжение пробоя практически любого современного полупроводникового компонента – транзистора, диода, стабилитрона, TVS, варистора и т.д. Считаю, что при его цене это просто must have для радиолюбителя. Кстати, максимальное выходное напряжение без нагрузки сейчас составляет 3681 В и держится достаточно стабильно:

Огорчает лишь качество исполнения высоковольтного трансформатора, ведь совершенно нет уверенности, что у другого экземпляра аналогичного пробоя не произойдет. Также в минусы запишу схемотехнику и необходимость доработки тестера, потому как, на мой взгляд, она обязательна.

Поэтому, если вы уверены, что сможете перемотать высоковольтный трансформатор при необходимости, можете смело брать данный прибор. В противном случае, возможно, следует обратить внимание на предыдущую версию, которая у меня работает уже некоторое время без каких-либо проблем. Кстати, а что у неё внутри? Специально открыл и сделал фото:

Анализа схемы не проводил, но, вроде как, выходной резистор стоит тут в правильном месте.

На этом у меня всё, спасибо за внимание.

UPD от 11.04.2025

Добавил осциллограммы напряжения на выходе.Новый прибор (после доработки)

Работа без нагрузки, на выходе ~560 В, пульсации порядка 75 В:

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 50 мкА, пульсации 75 В:

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 1 мА, пульсации 2 В:

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 5 мА, пульсации 2 В:

Включение прибора, TVS 300 В, ток 1-5 мА (осциллограмма не зависит от тока), выброса нет:

Старый прибор

Работе без нагрузки, на выходе ~560 В, пульсации порядка 100 В:

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 0.2 мА, пульсации 1 В:

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 1 мА, пульсации 2 В:

Работа на нагрузку TVS 300 В, ток 3.8 мА, пульсации 1.5 В:

Включение прибора, TVS 300 В (от тока не зависит), выброса нет:

Выводы из осциллограмм

Пульсации выходного напряжения без нагрузки и при малом токе очень значительные, могут повлиять на результат измерений. Однако, они очень сильно уменьшаются при увеличении выходного тока до 1 мА. То есть, измерения лучше проводить на таком или большем токе.Возможно, пульсации увеличились в результате переноса выходного резистора, но использовать прибор с конденсатором на выходе просто небезопасно.

| +241 |

49199

399

|

Самые обсуждаемые обзоры

| +12 |

2283

34

|

| +37 |

3804

39

|

— А если шваркнет!?

— Не должно…

это абстрактная величина. Медленно это я руками буду делать. А если тут будет 2 секунды, например, это совсем не медленно

Я имел в виду, что не будет выброса.

i.sstatic.net/2w1UC.jpg

в свое время случайно обнаружил, что китайский 431к, это не то же самое, что фирменный 431к

Или посмотреть когда разрядник пробьет

Другое дело, что данный прибор а) не отображает значение тока, ориентироваться можно лишь по градуировке шкалы, а она очень приблизительная; б) как выяснилось, имеет значительные пульсации без нагрузки и при малом токе. То есть, для снятия ВАХ придется использовать внешний миллиамперметр и вносить изменения в схему, чтобы подавить пульсации.

Там правда напряжение всего 1kV, и стоит он вдвое дороже, но сделан он гораздо серьёзней.

Другое дело, что характеристики у такого устройства будут очень не очень, и имея трубку лучше собрать что-то серьезней. Но, возможно, начать можно с этой игрушки, а позже собрать уже что-то посерьезней.

Он умеет измерять напряжение на испытуемой цепи (ток изначально ограничен фиксированным уровнем в ~1,6 мА).

А вот интересно, у приборчика небольшая выходная ёмкость, и поэтому даже без нагрузки (ну вернее, с нагрузкой в виде делителя обратной связи) на выходе пульсации в десятки вольт:

Да, у меня то же самое, только проверял до 500 В, выше не решился.

Это еще связано с тем, что высокое напряжение создается блокинг-генератором. Он работает за счет насыщения сердечника, поэтому шириной его импульса практически нельзя управлять. В результате, управление превращается в периодическое включение и выключение генератора, и происходит это с той частотой, которую пропускает цепь ОС. Отсюда и повышенная амплитуда пульсаций. Надо замерить свой осциллографом.

А вот это надо смотреть в режиме СС, ведь там пульсации и их амплитуда может оказаться другой. Но у меня результаты предыдущей версии на маломощных транзисторах весьма точно сошлись с тем, что я намерил на лабораторном БП.

Кстати, возможно, это и есть причина, почему в новой версии китайцы поставили резистор до выходного конденсатора — таким образом они замедлили заряд конденсатора и несколько снизили амплитуду пульсаций.

Да, так и есть, в режиме СС пульсации напряжения намного меньше:

Снял и добавил в обзор осциллограммы. Да, на ХХ пульсации очень большие, но уже к 1 мА всё становится хорошо.

youtu.be/OIu2Rva8pBQ

кстати той же пробивник на 2600 вольт отлично трудится в моей лаборатории — шикарный приборчик показометр, вот его можно рекомендовать

Кстати, есть вариант этого прибора с графическим дисплеем —

sl.aliexpress.ru/p?key=QpljG1T

К сожалению, всё так. Конкретно в этом устройстве, конечно, вред человеку вряд ли будет причинен, да и пожар маловероятен, но общее отношение вызывает беспокойство.

Да, БП с трансформатором в этом плане более опасные, чем импульсные, т.к. при замыкании во вторичке не дают полноценного КЗ, а превращаются в кипятильник. Только обычно производители (причем, даже китайские!) ставят в такие трансформаторы термопредохранители градусов на 120 — если вдруг трансформатор доходит до этой температуры, предохранитель перегорает и всё остывает. Удивительно, что в бумбоксе такого не было, особенно учитывая, что он фирменный.

Получить в одном недорогом приборе проверку на полупроводников и тестер изоляции заманчиво. На II класс защиты проверяется 2.5кВ RMS или 3.5кВ амплитудного.

Впрочем, обратной полярностью, те-же яркие синие светидиоды с жёлтым люмонофором, сжечь легко.

И некоторые оптопары так просто…

www.ozon.ru/product/duoyi-dy294-tester-parametrov-tsifrovogo-tranzistora-postoyannogo-toka-1625896098/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=www.google.com

непонятно правда, какой ток ему нужен. и есть ли вообще в комплекте бп.

Для полного списка измерений производитель просит минимум 2А по 6В. Но из практики, пользователи рекомендуют брать 3А для избежания проблем.

интересно, насколько тут именно 6В критичны.

Нааерняка можно подстроить до 6V, не опробовал ещё их.

— из лесу, вестимо…