Делаю лампу для растений на светодиодах CRI 98+ от Sunlike

- Цена: 1 289 руб.

- Перейти в магазин

Данные светодиоды брал за 1800 руб. за 5 метров несколько месяцев назад и использовал для изготовления самодельных ламп для растений в комнате, сейчас они подешевели на 500 руб. на момент написания статьи.

Ранее брал одиночные светодиоды по 3W и путем долгих манипуляций собирал лампу из Н-профиля, получалось монструозное нечто с кучей печатных 3Д-Деталей и соединений с помощью WAGO-клемм для оперативной замены светодиодов (за год так и не сгорел ни один), под каждый светодиод вырезал термопрокладки, итог представлен на фото:

Для интересующихся светодиоды с высоким CRI использовал такие: https://aliexpress.ru/item/33010472788.html

Для интересующихся светодиоды с высоким CRI использовал такие: https://aliexpress.ru/item/33010472788.html

Драйвер такой:

https://aliexpress.ru/item/32692411241.html

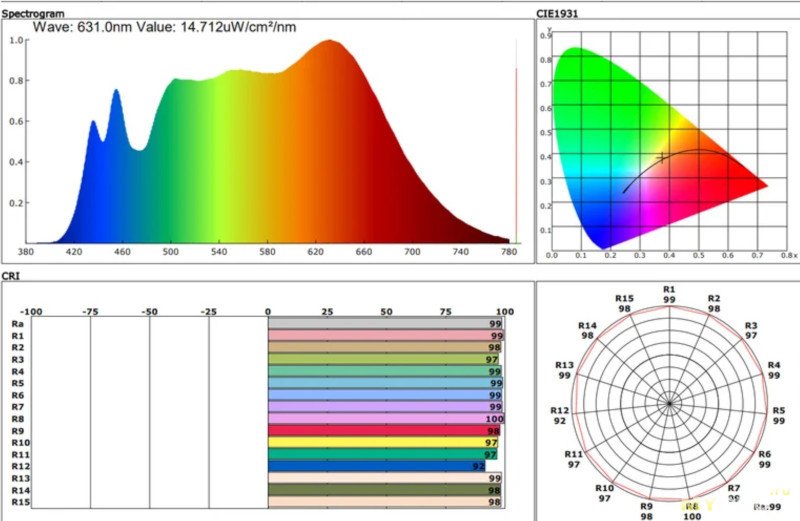

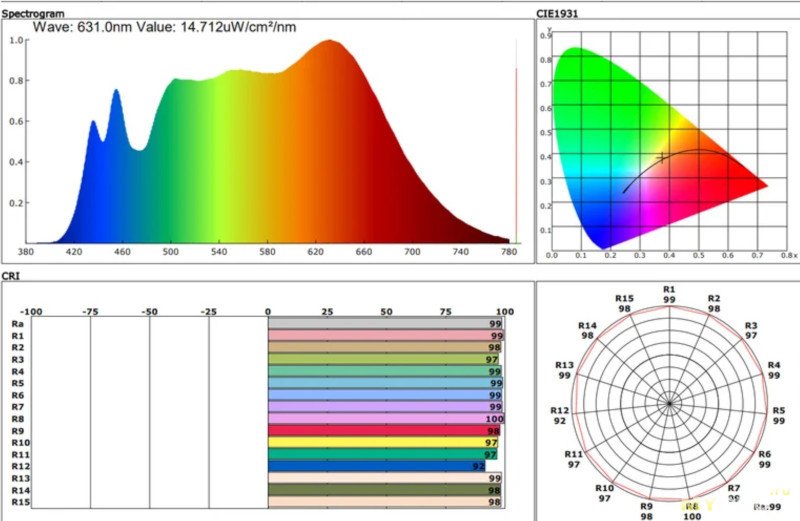

Больше так заморачиваться не захотелось и решил пойти другим путем, а именно светодиодную ленту, но хотел также чтобы была высокая цветопередача для радования глаз, ведь использовать буду в комнате. Нашел на Али такую ленту на светодиодах Sunlike, взял с температурой 4000К и напряжением 24В. Производитель заявляет о таких характеристиках спектра, что кстати подтверждают покупатели в комментариях:

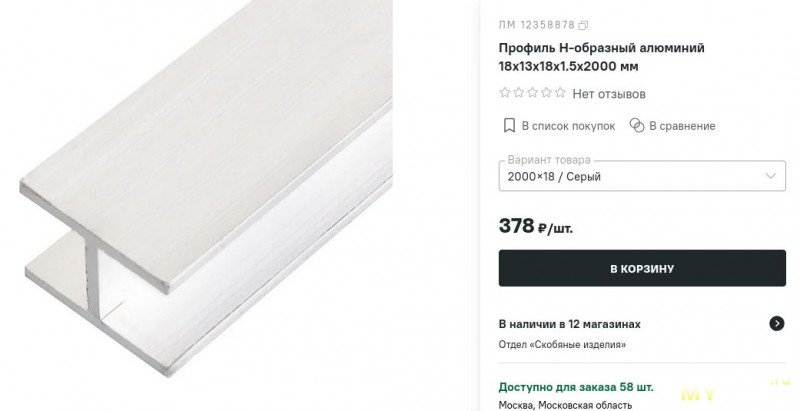

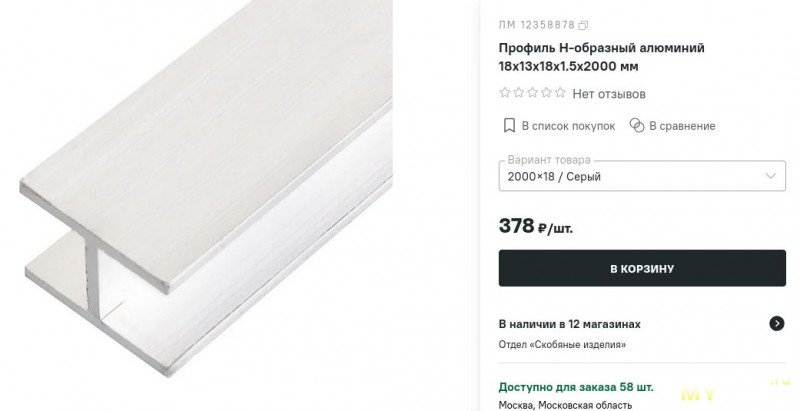

H-профиль взял в Лемана Про (бывший Леруа Мерлен), цена была 97 руб за метр, сейчас цена взлетела:

H-профиль взял в Лемана Про (бывший Леруа Мерлен), цена была 97 руб за метр, сейчас цена взлетела:

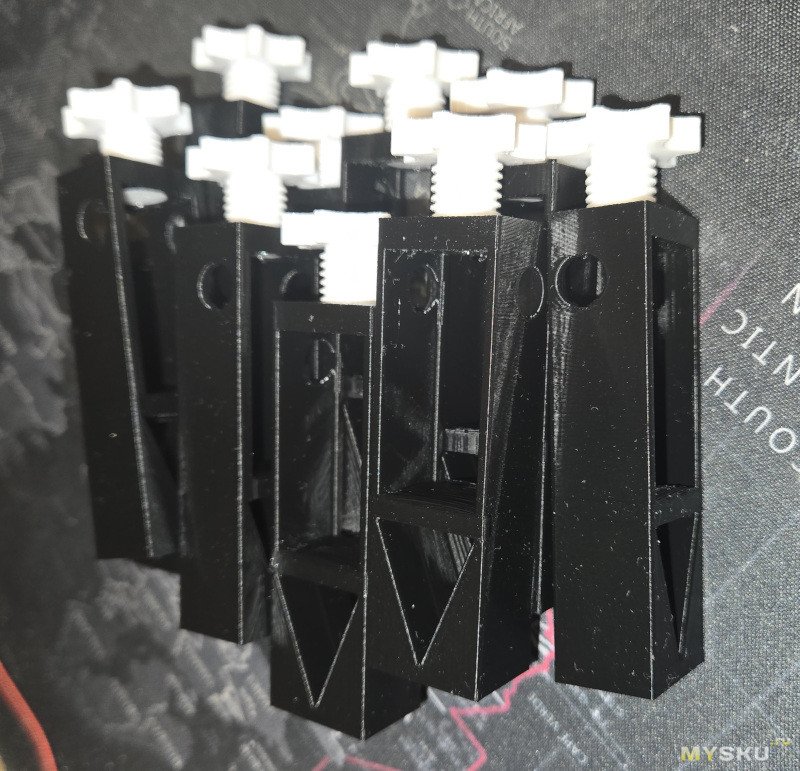

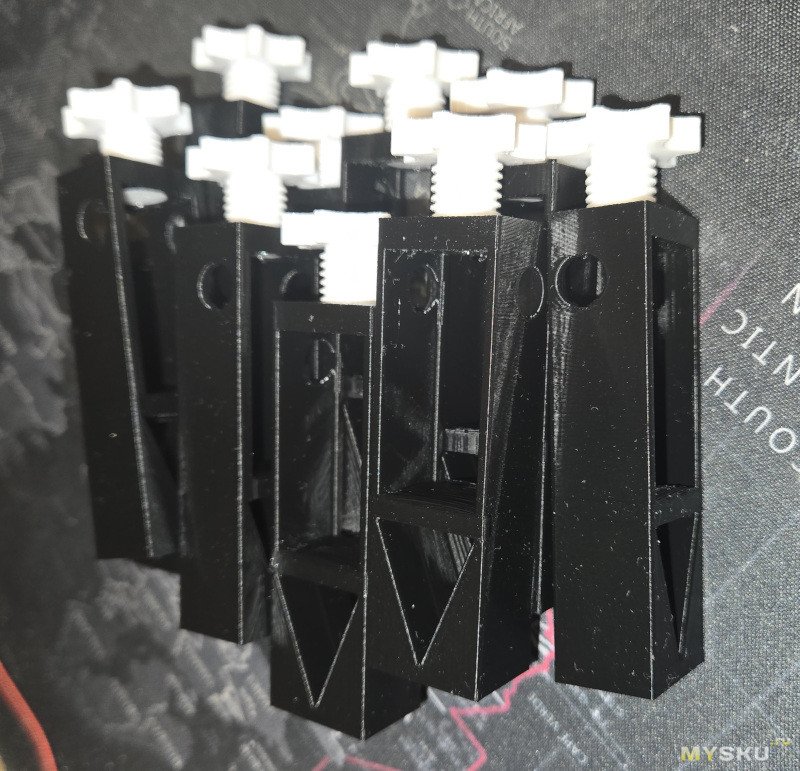

Решил на каждую лампу использовать три куска профиля по одному метру и прижимать их между собой. Напечатал на 3Д-Принтере такие зажимы с прижимным барашком:

Решил на каждую лампу использовать три куска профиля по одному метру и прижимать их между собой. Напечатал на 3Д-Принтере такие зажимы с прижимным барашком:

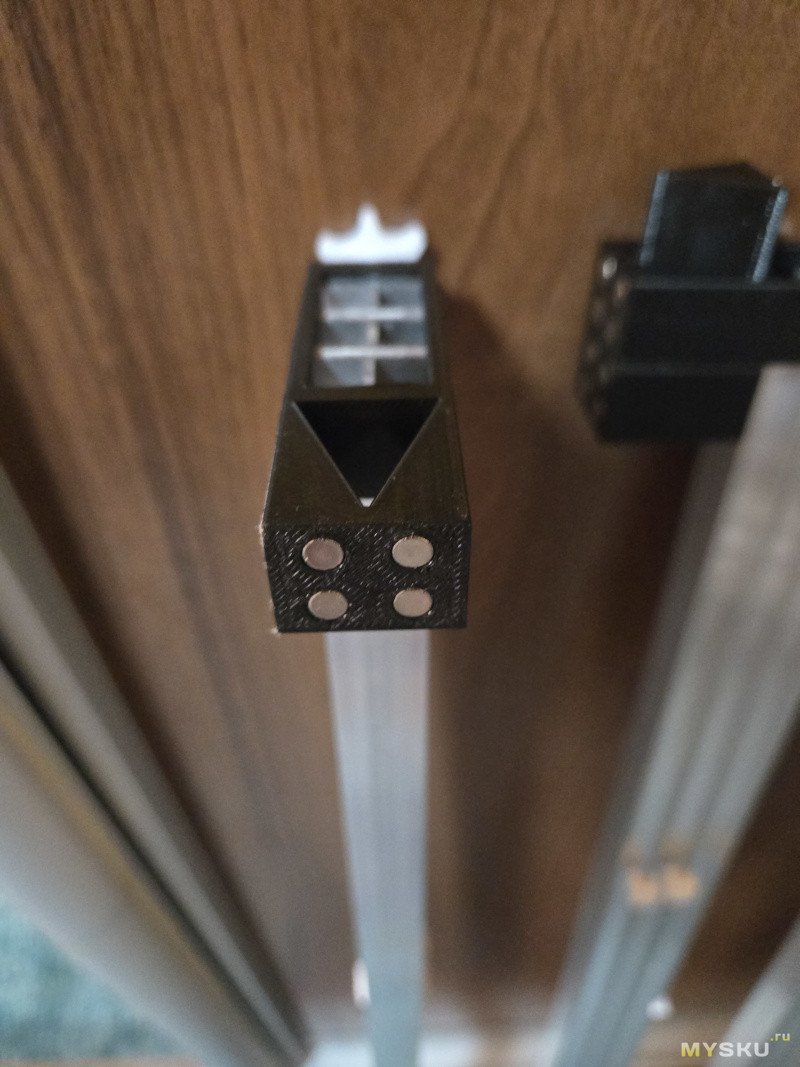

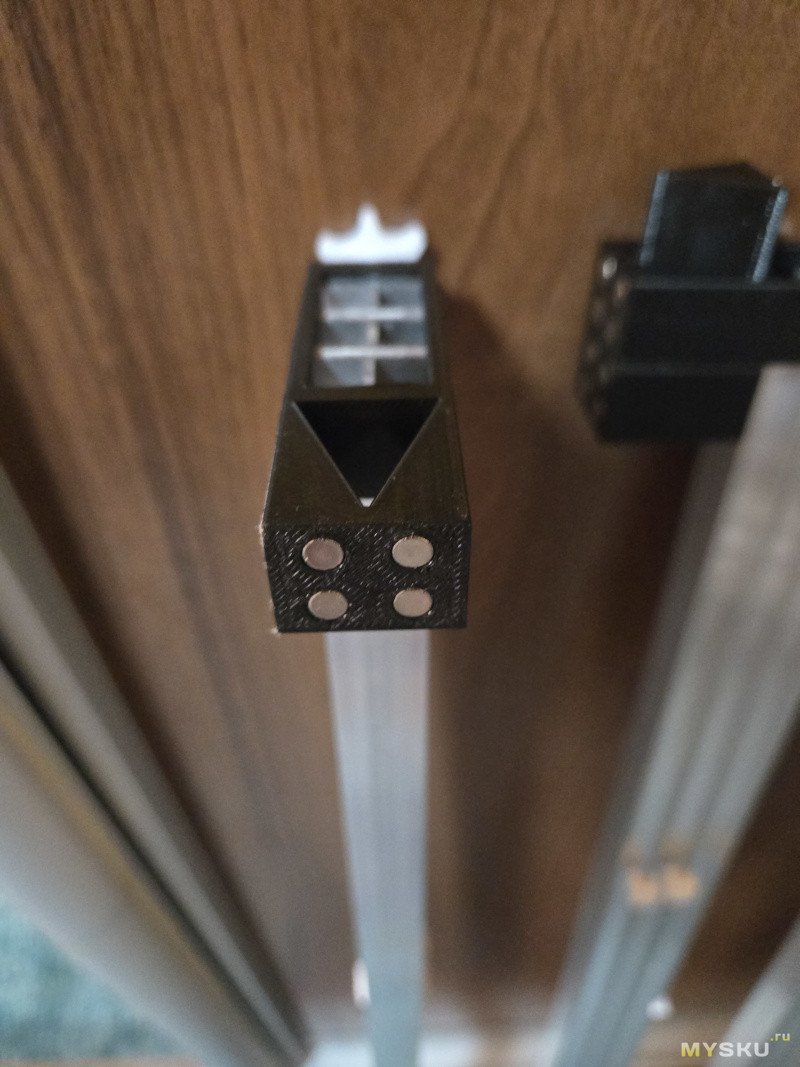

В них предусмотрел магниты, т.к. крепить их буду к потолку в железных стеллажах:

В них предусмотрел магниты, т.к. крепить их буду к потолку в железных стеллажах:

И собрал все в единую конструкцию:

И собрал все в единую конструкцию:

Видны белые перемычки вдоль профиля – это распечатанные прижимы для уменьшения зазора между профилем для лучше теплопередачи между ними, и оно помогает, думал даже промазывать термопастой, но с перемычками надобность отпала в этом.

Видны белые перемычки вдоль профиля – это распечатанные прижимы для уменьшения зазора между профилем для лучше теплопередачи между ними, и оно помогает, думал даже промазывать термопастой, но с перемычками надобность отпала в этом.

Далее просто наклеил светодиодную ленту на профиль предварительно обезжирив ее спиртом, лента уже имеет свою клейкую основу и прижал ее напечатанными скобами для предотвращения возможного отклеивания.

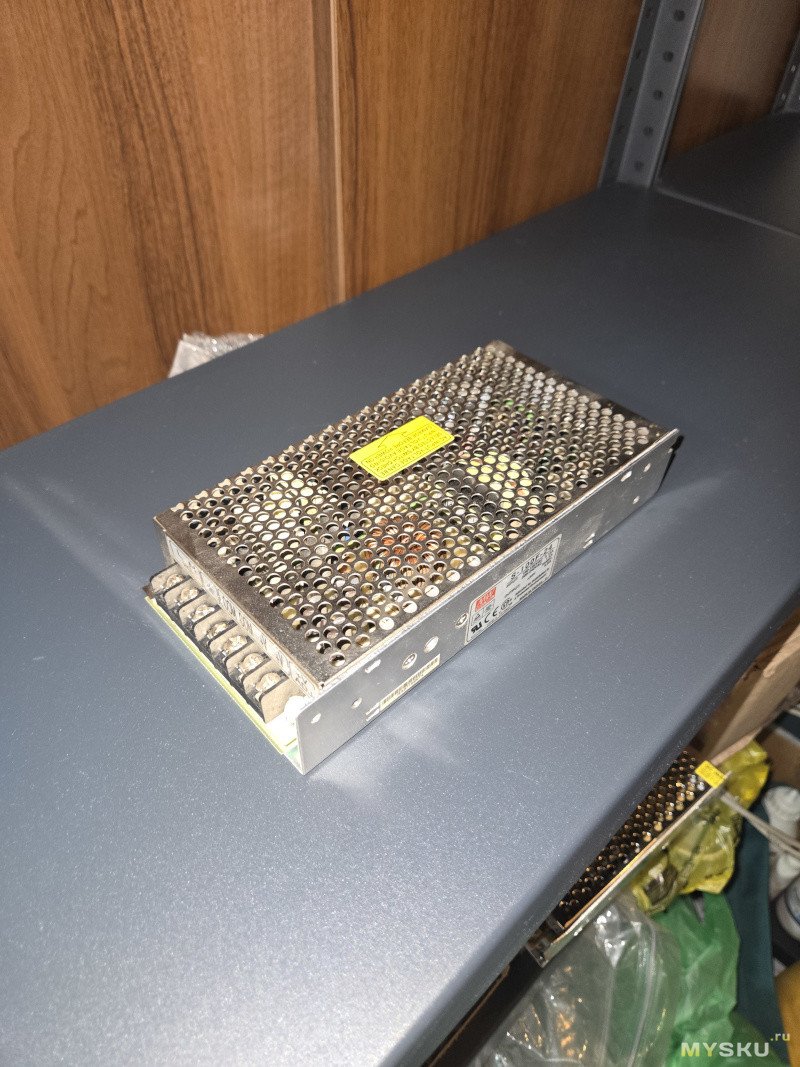

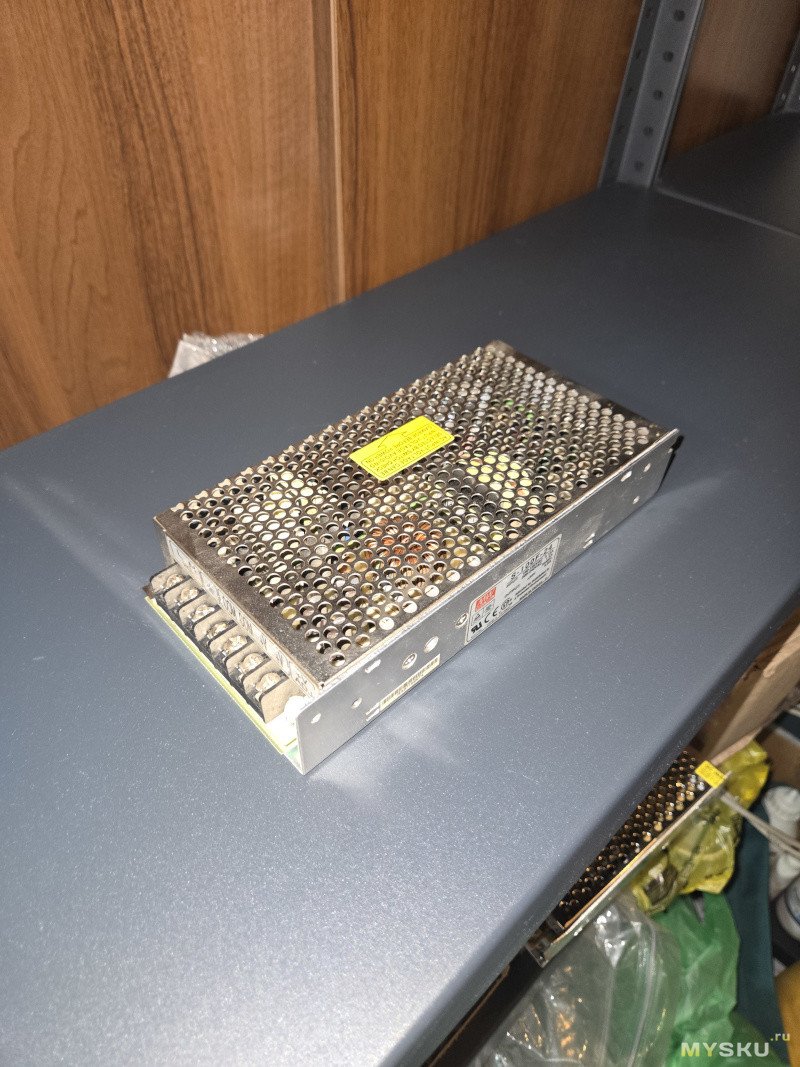

Для питания светодиодов на авито взял Б\У блок питания, благо их там много и по доступным ценам, 24В 4.2А обошелся в 300 рублей + доставка, но я брал несколько и доставка размазалась и в итоге получилось по 325 рублей за штуку:

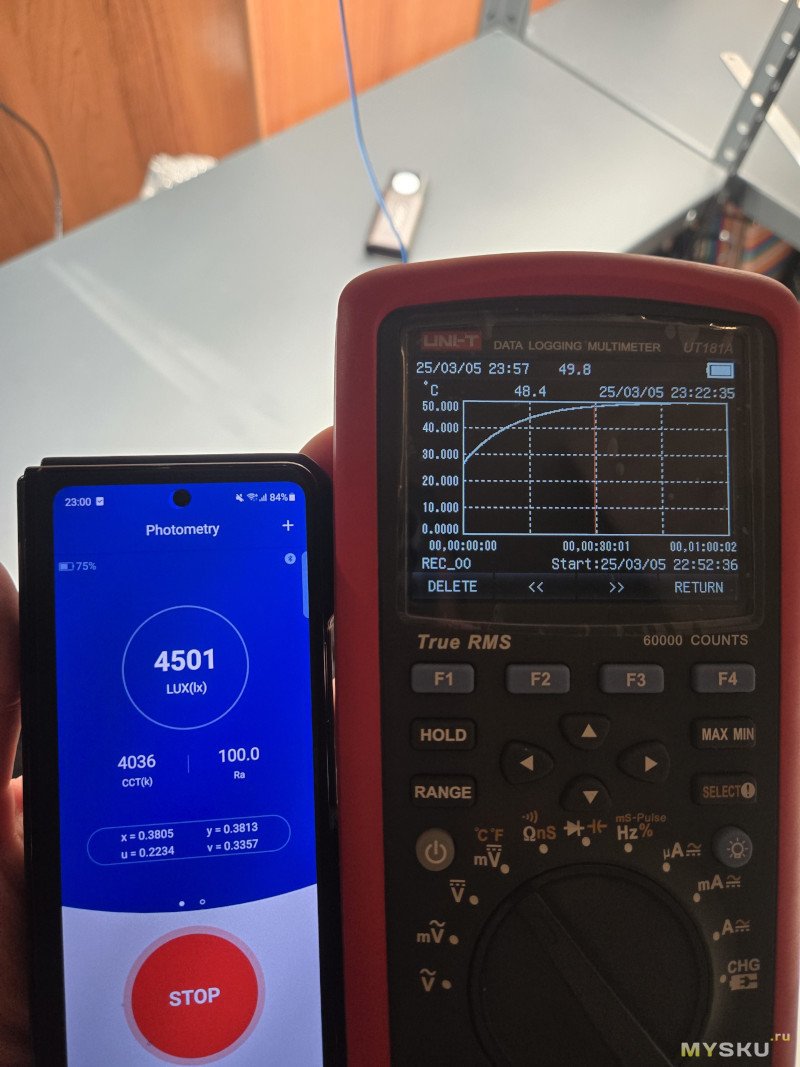

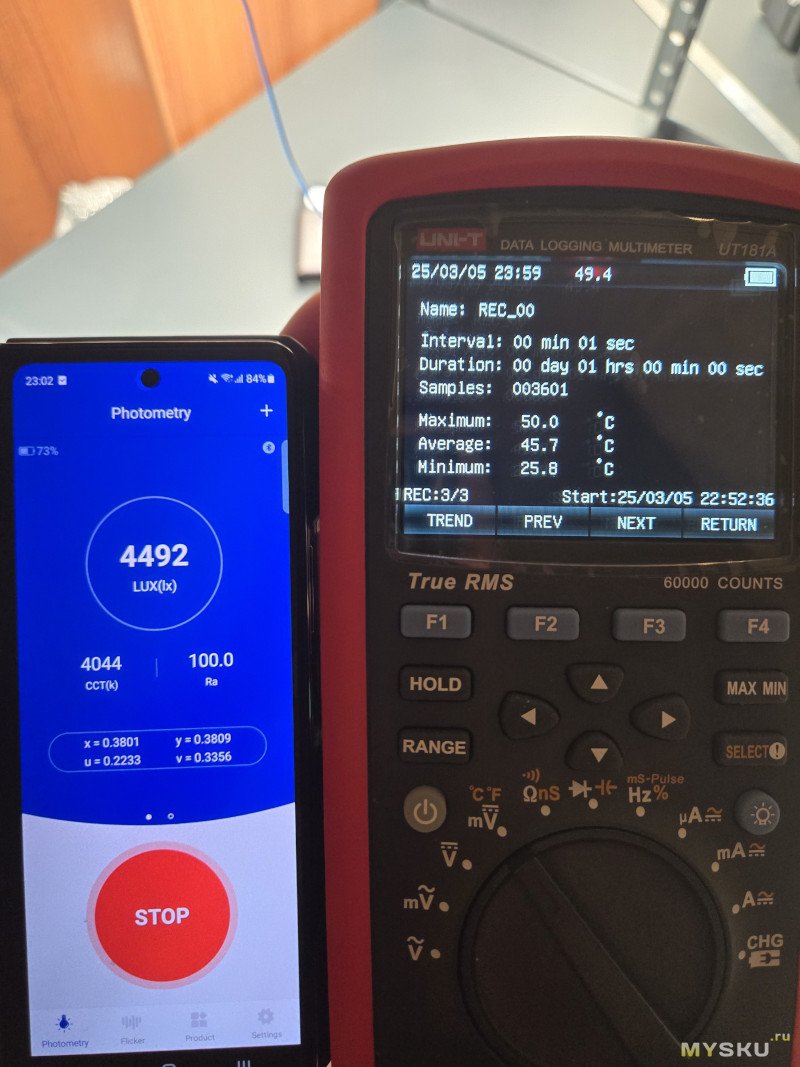

Проведем теперь тест на нагрев всего этого дела. Для эксперимента собрал два типа ламп. На одной наклеил одну полосу светодиодной ленты, а на другой две полосы. Начинаю замер температуры:

Проведем теперь тест на нагрев всего этого дела. Для эксперимента собрал два типа ламп. На одной наклеил одну полосу светодиодной ленты, а на другой две полосы. Начинаю замер температуры:

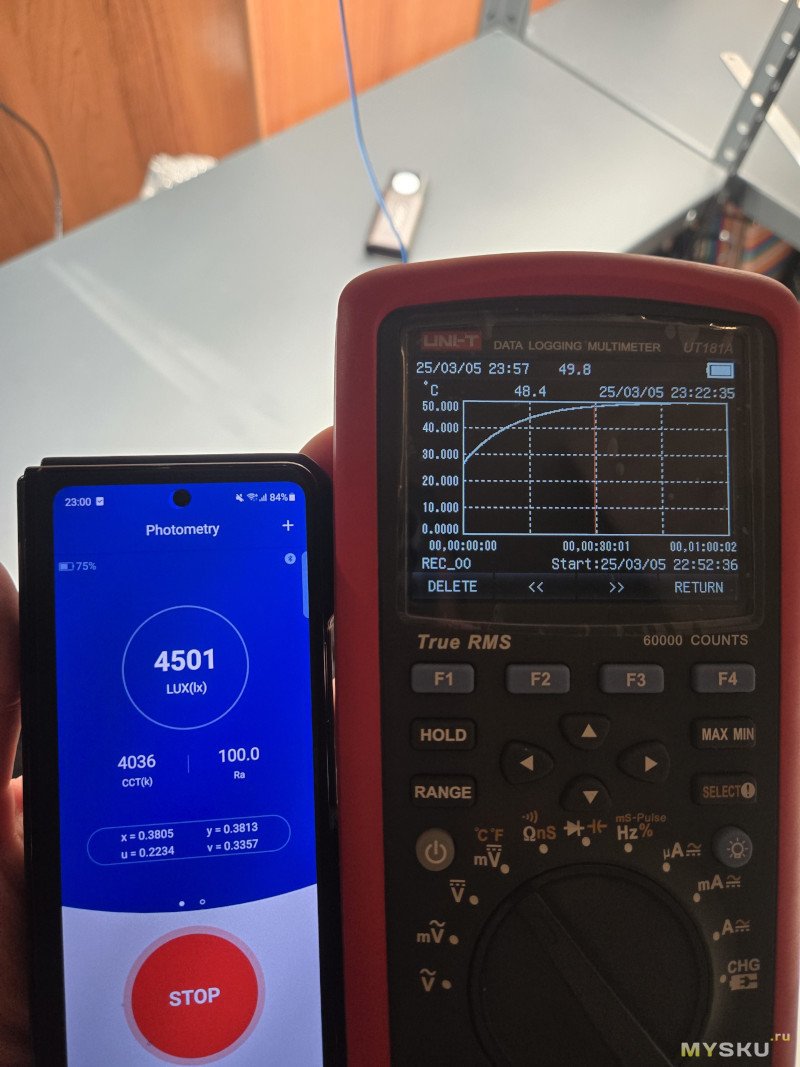

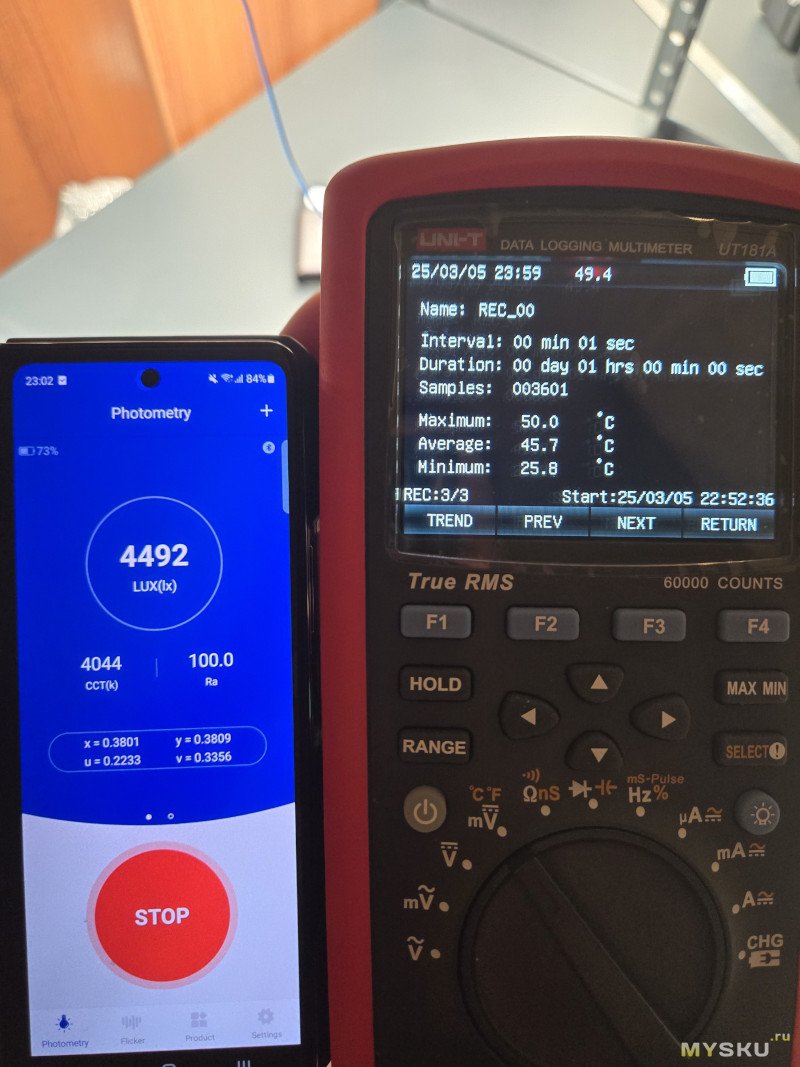

Температура нагрева лампы с двумя лентами после выдержки один час составила ровно 50,0 градусов, при комнатной 26 градусов, напряжение подавалось 24В и потребление составило ровно 1А и заодно замерил яркость люксометром Opple Light Master Pro, высота от лампы до полки около 27 см.:

Что удивительно люксометр показывает Ra все 100.0, т.е. как у солнца.

Что удивительно люксометр показывает Ra все 100.0, т.е. как у солнца.

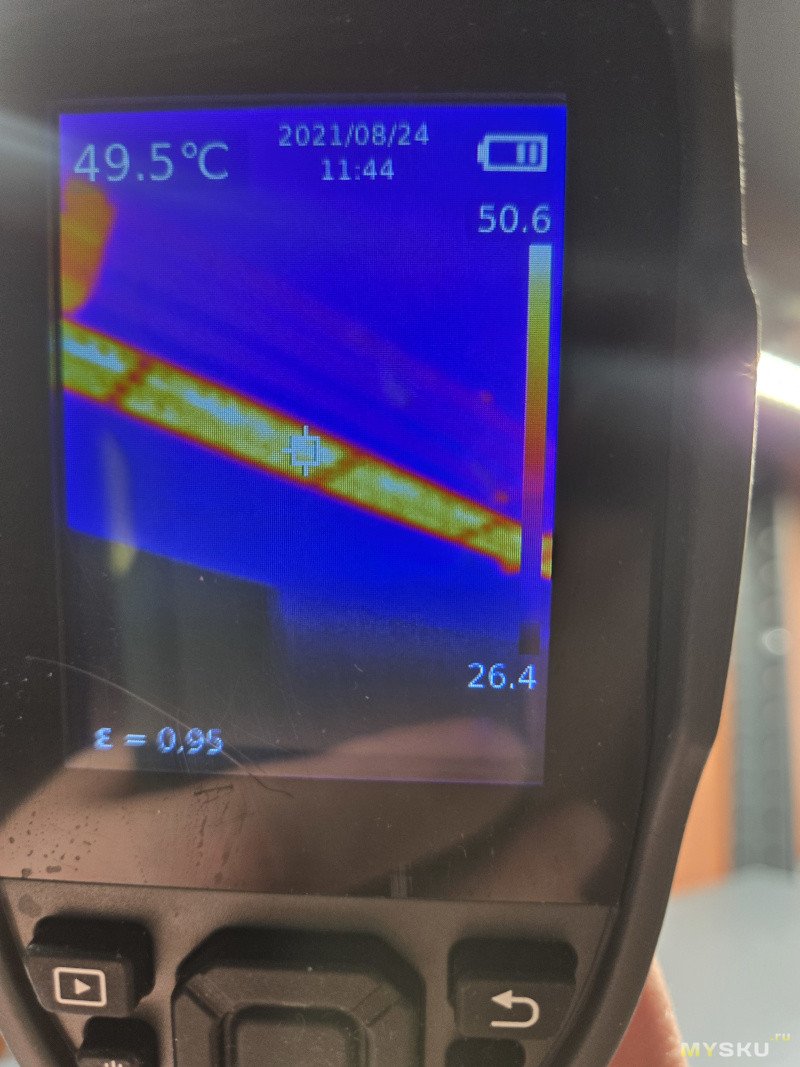

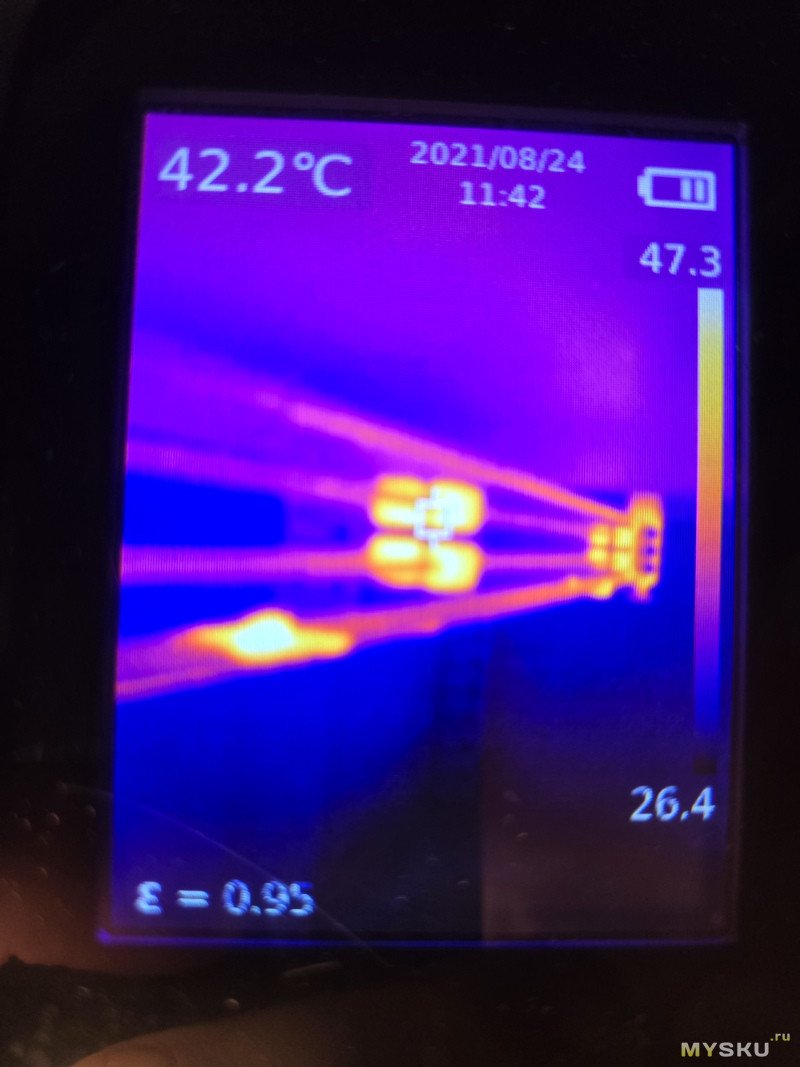

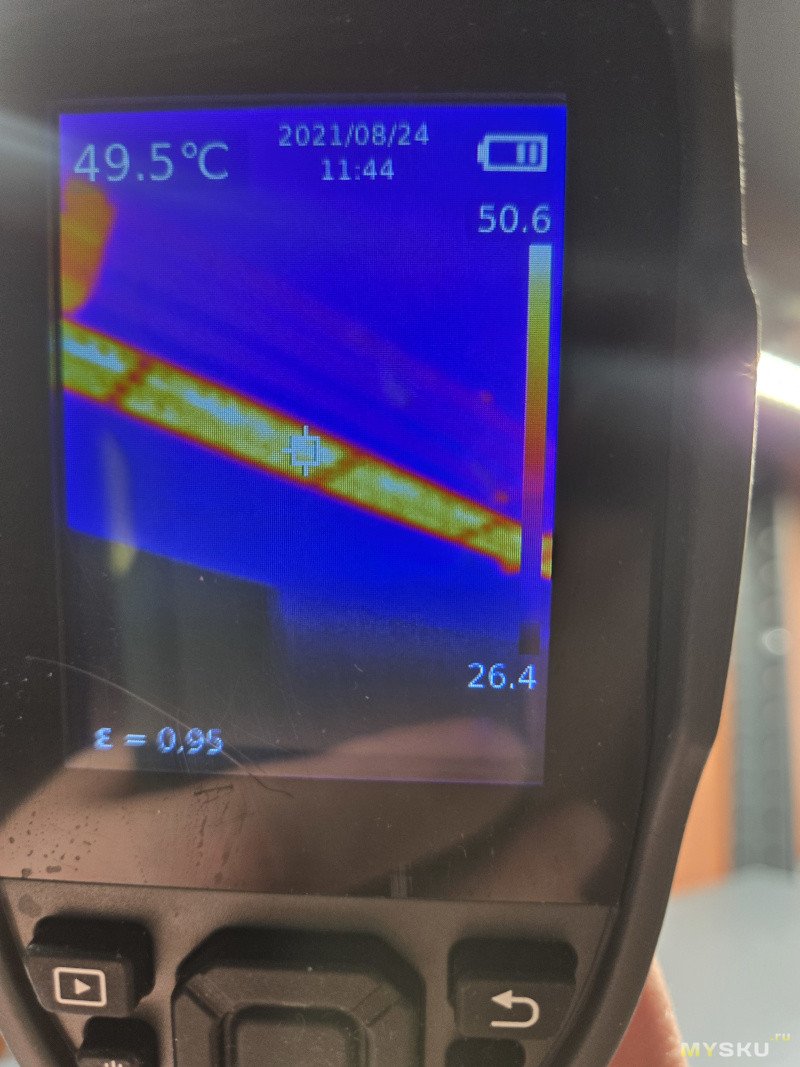

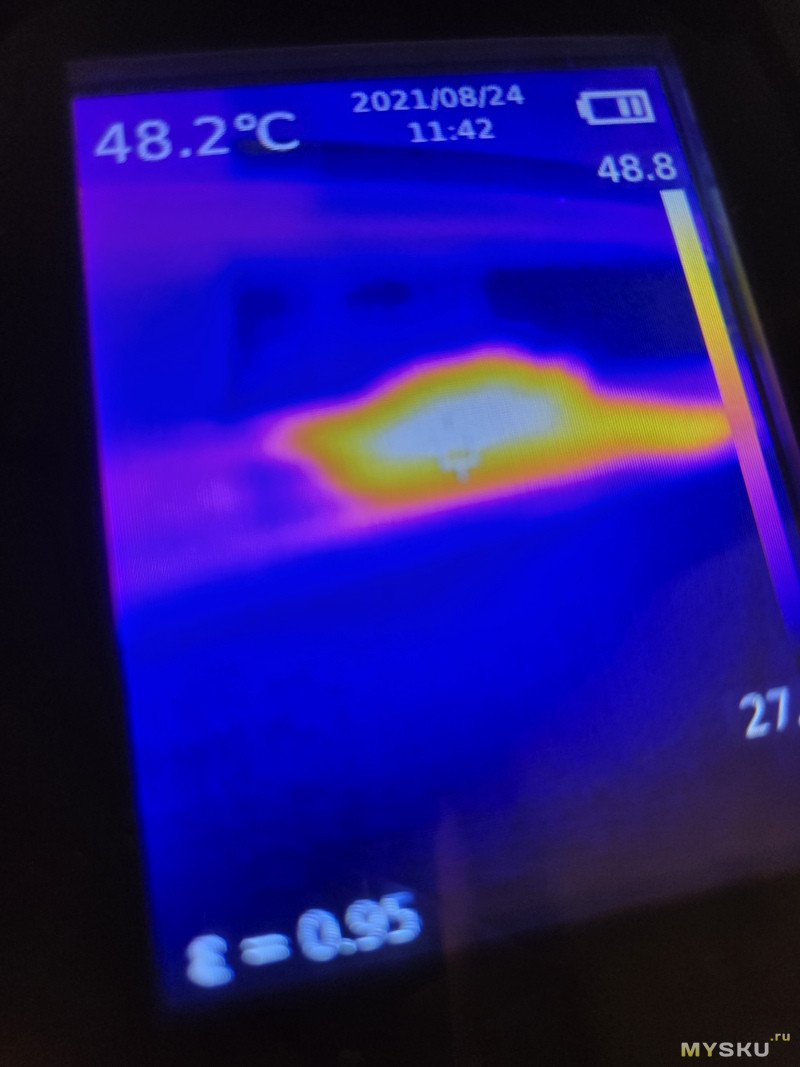

Замерил также нагрев тепловизором, навел на светодиоды, получилось 50,6 градусов:

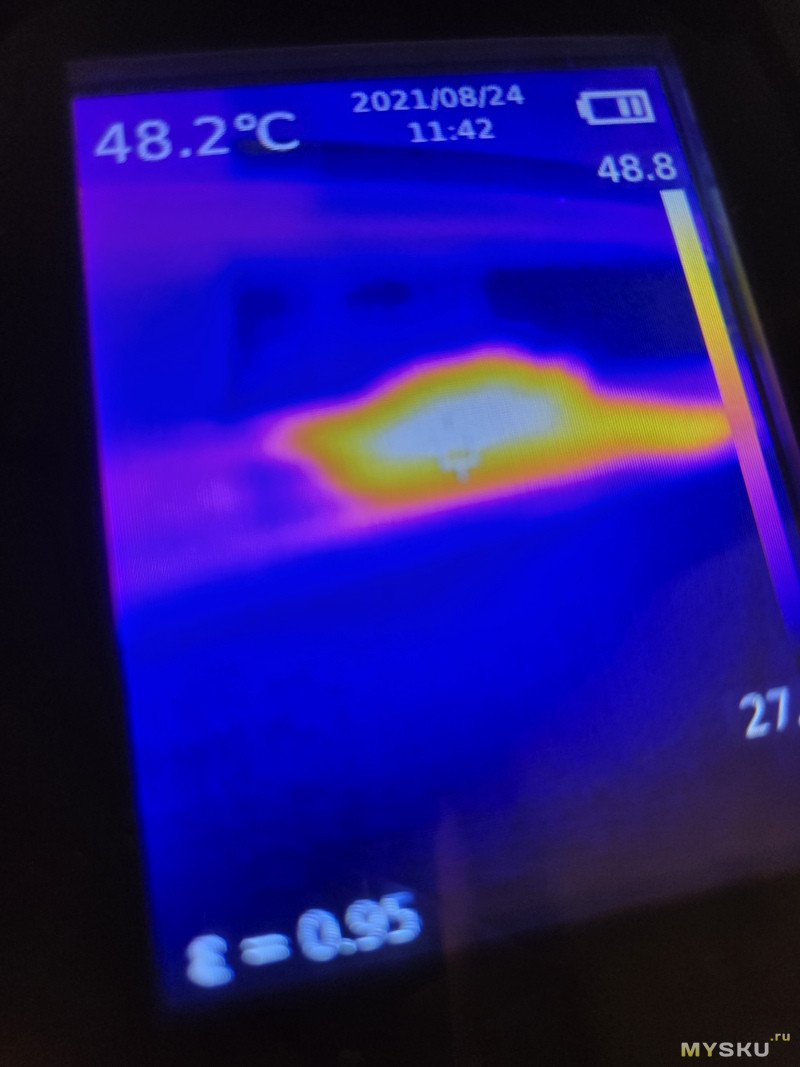

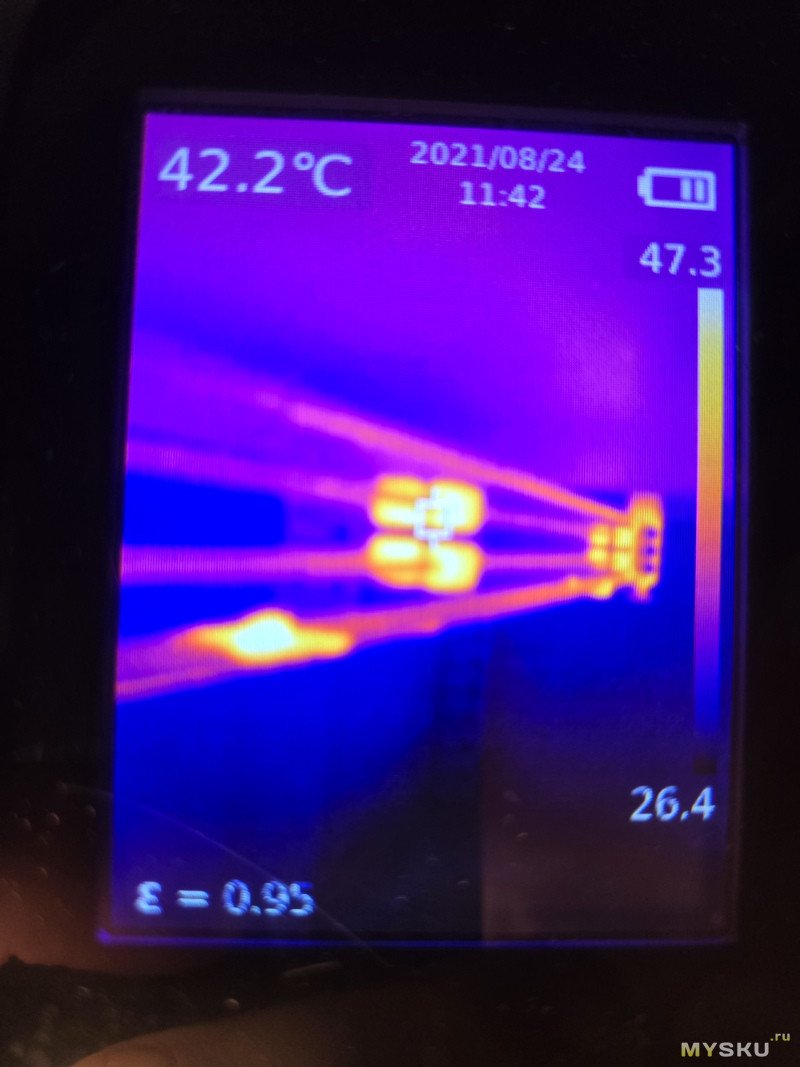

Для замера температуры алюминиевого профиля тепловизором помазал самый нижний участок профиля белой замазкой, иначе тепловизор не видит излучения:

Получилась такая картина, как видно белые пластиковые перемычки тоже прекрасно передают картину нагрева:

Получилась такая картина, как видно белые пластиковые перемычки тоже прекрасно передают картину нагрева:

Поднес поближе к белой замазке:

Поднес поближе к белой замазке:

Как видно все довольно прилично и не похоже, что они перегреваются, профиль как теплоотвод работает отлично.

Как видно все довольно прилично и не похоже, что они перегреваются, профиль как теплоотвод работает отлично.

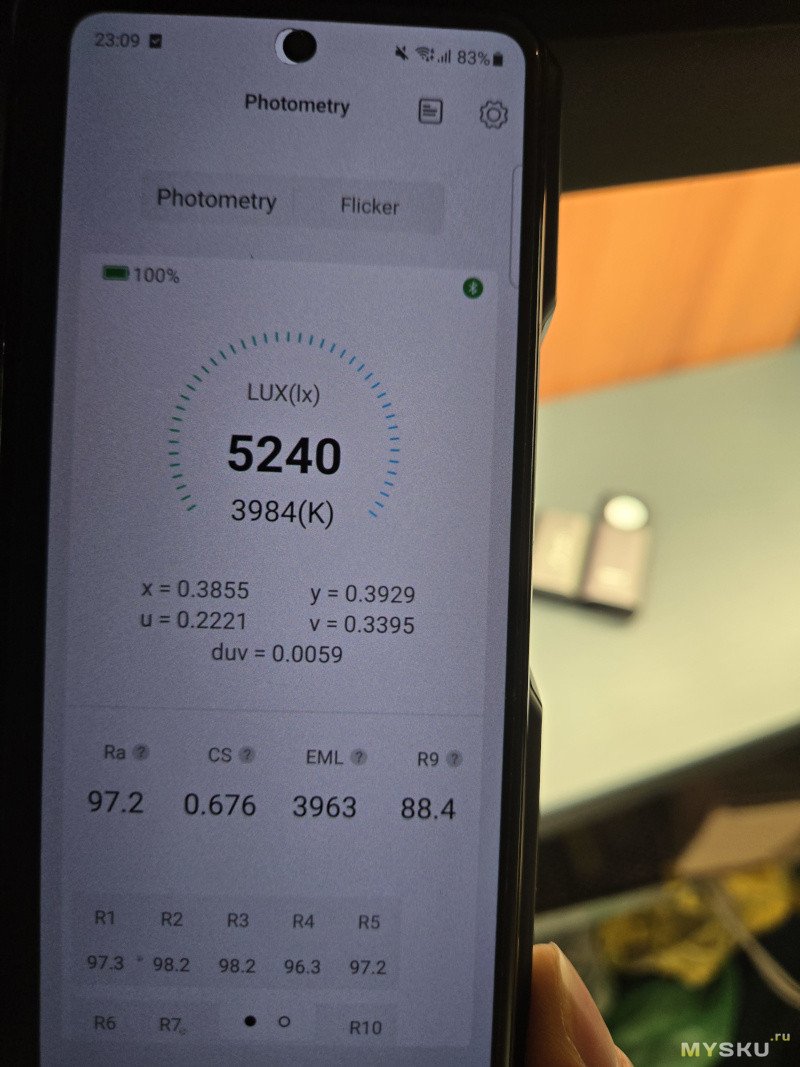

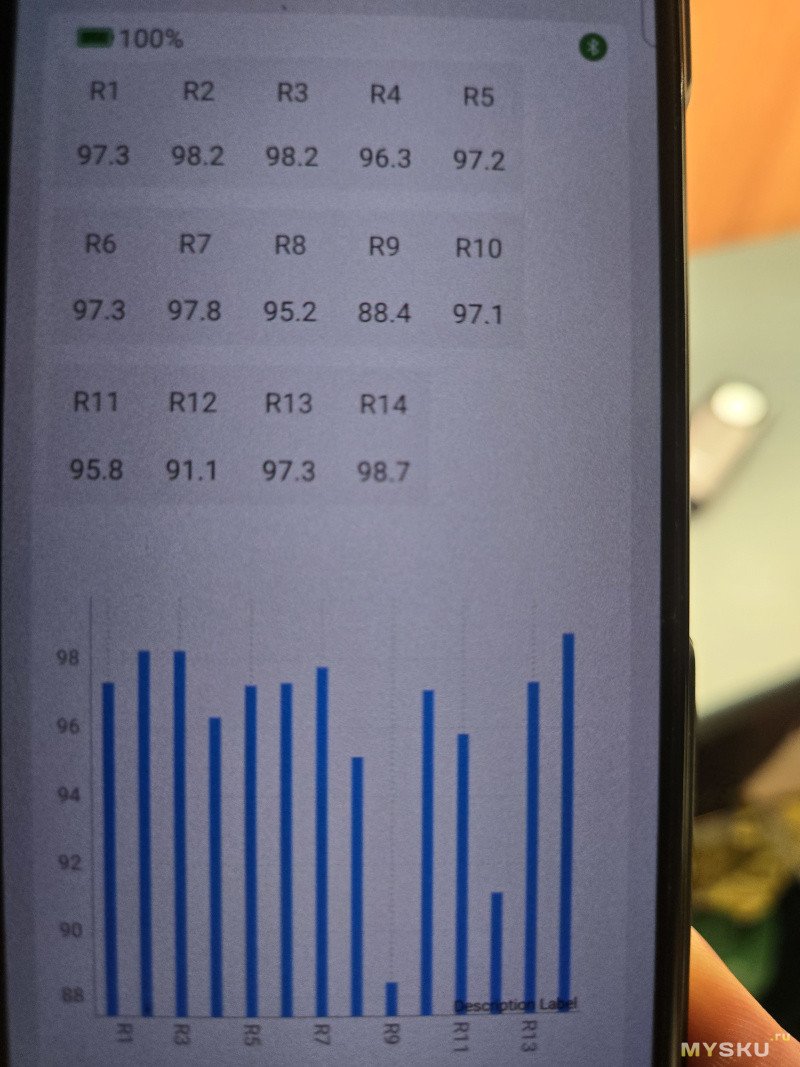

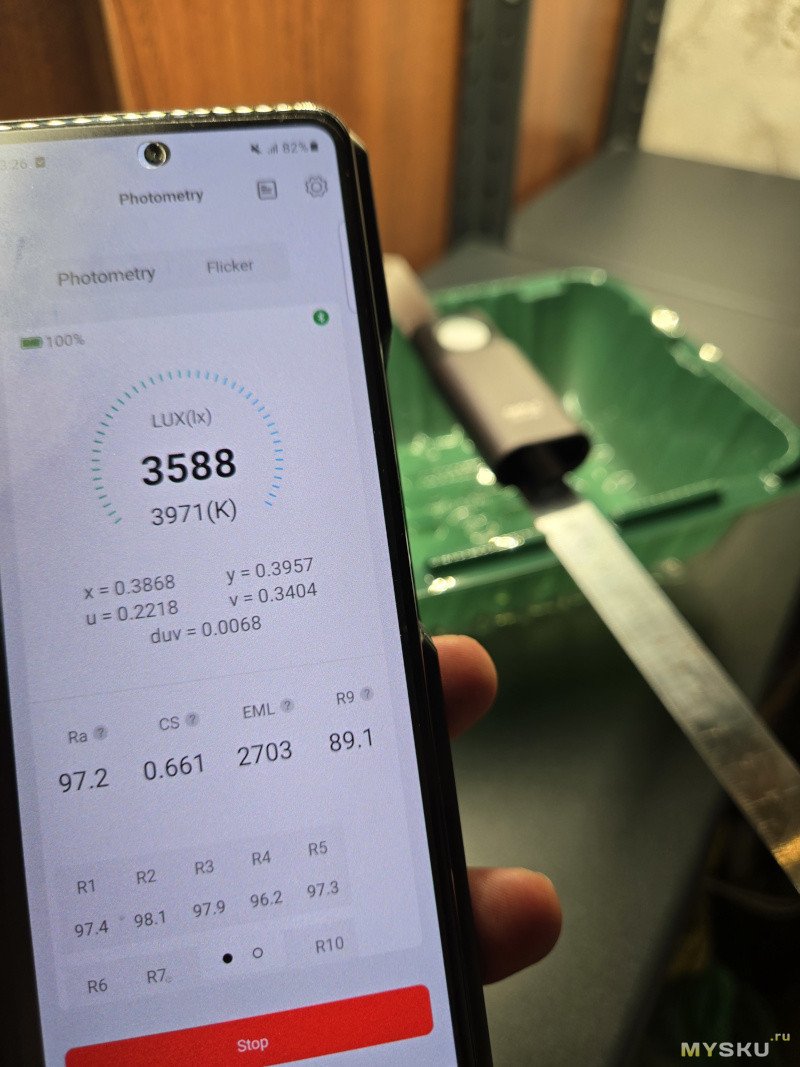

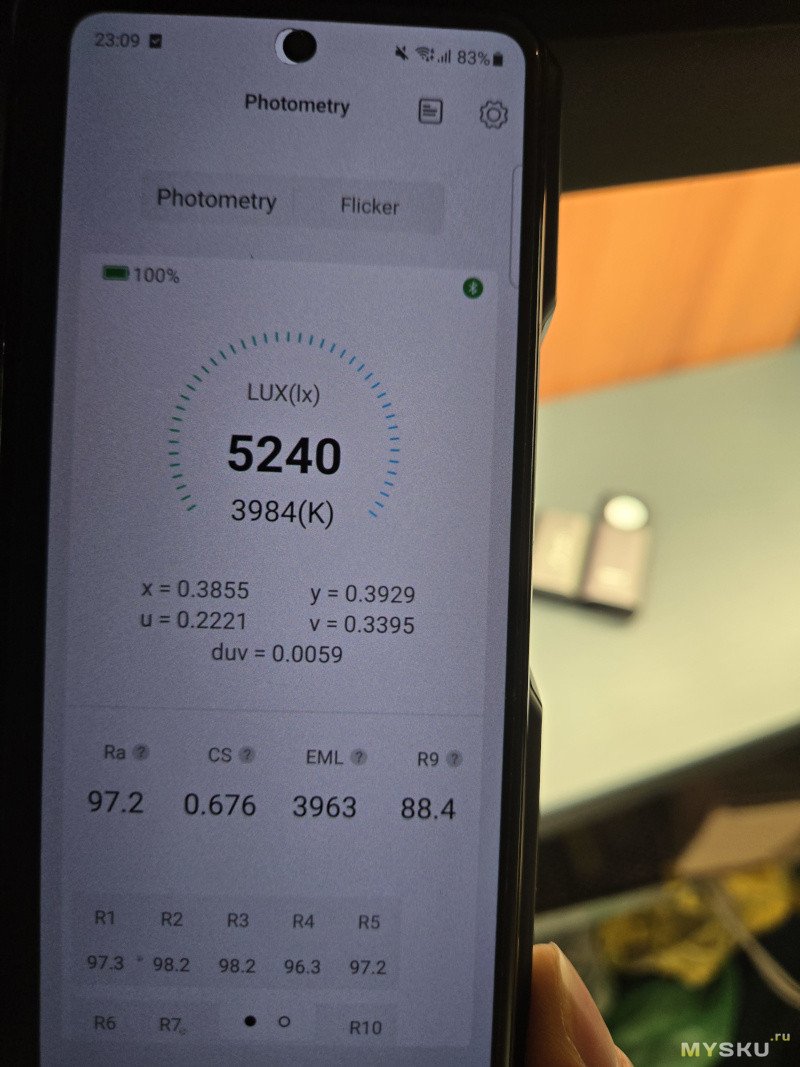

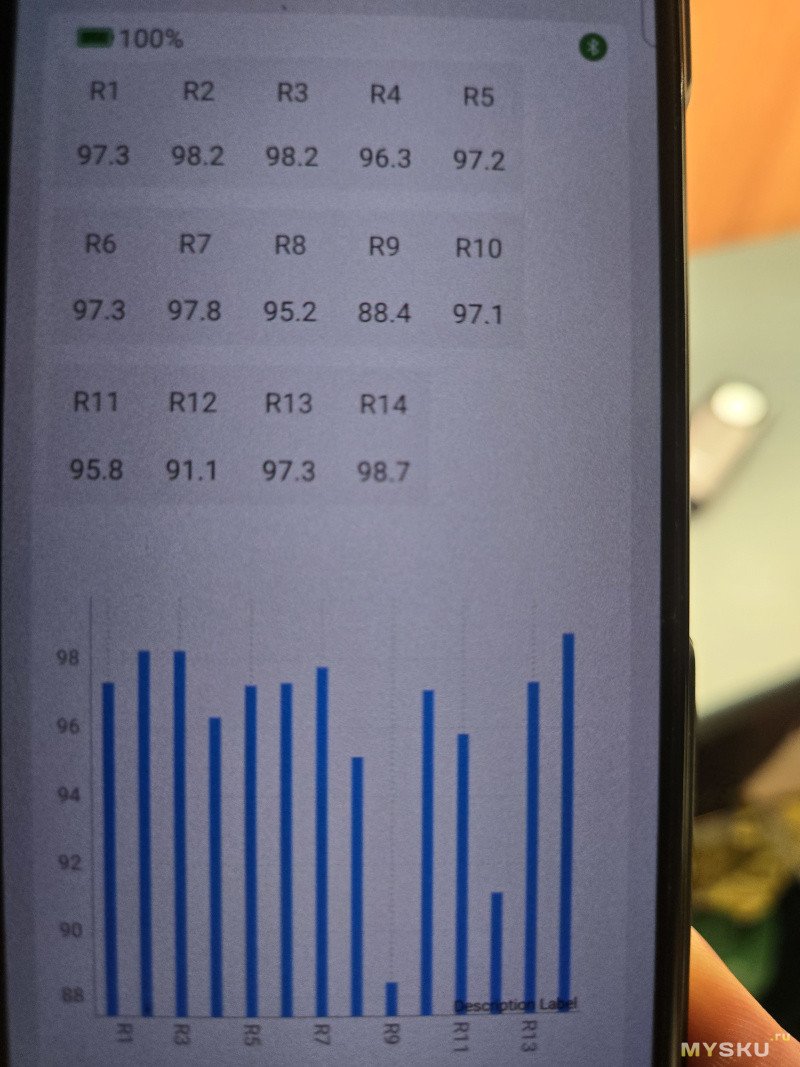

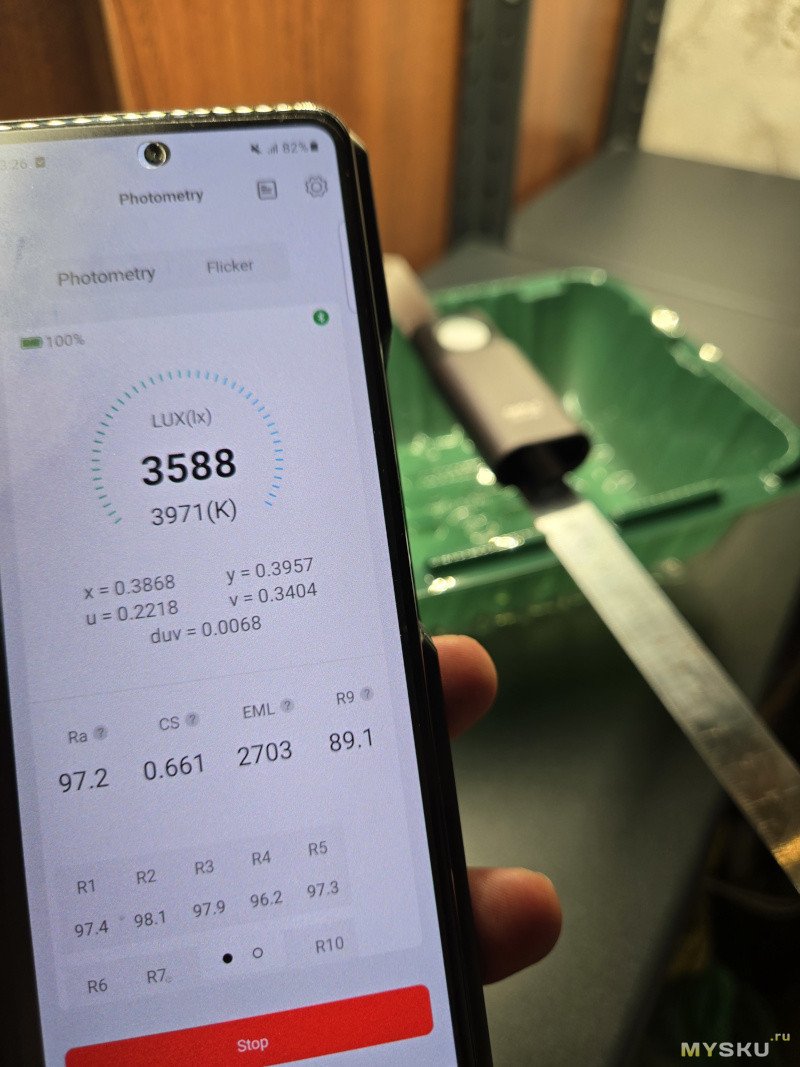

Есть у меня еще люксометр Opple Light Master 4, вот его показания:

Как видно Ra у него более приземленные 97.2, чему я верю больше.

Также решил посмотреть, как будет себя чувствовать одинарная лента на такой же конфигурации профиля, но уже установил 4 лампы для равномерного свечения на будущие растения на полке. В таком исполнении уже соседние лампы должны немного подогревать друг друга:

И тут у меня случилась небольшая, но ожидаемая проблемка: если при установке новой лампы слабо зацепить соседнюю, то она падает, просто силы прижатия магнитов не хватает удерживать. Но это решил печатью треугольным расширителем для наращивания дополнительных креплений с магнитами:

Одна секция имеет четыре магнита диаметром 5х3мм, с каждой стороны добавил еще по одной такой секции и проблема ушла.

Одна секция имеет четыре магнита диаметром 5х3мм, с каждой стороны добавил еще по одной такой секции и проблема ушла.

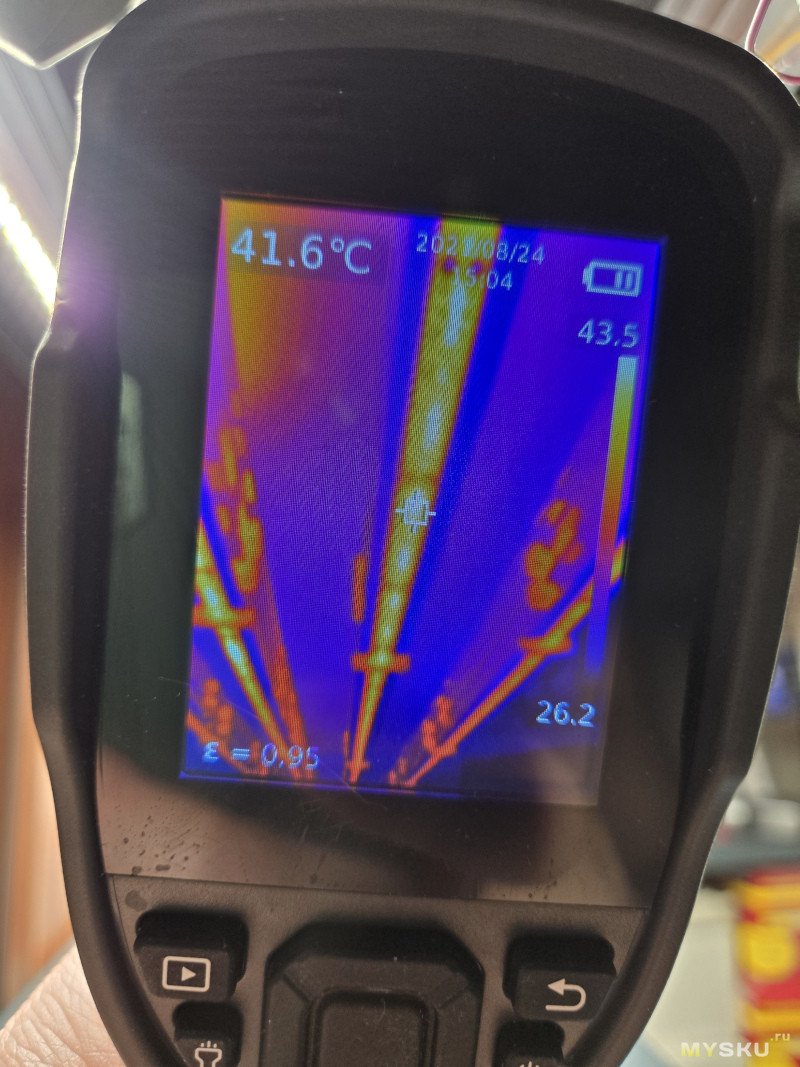

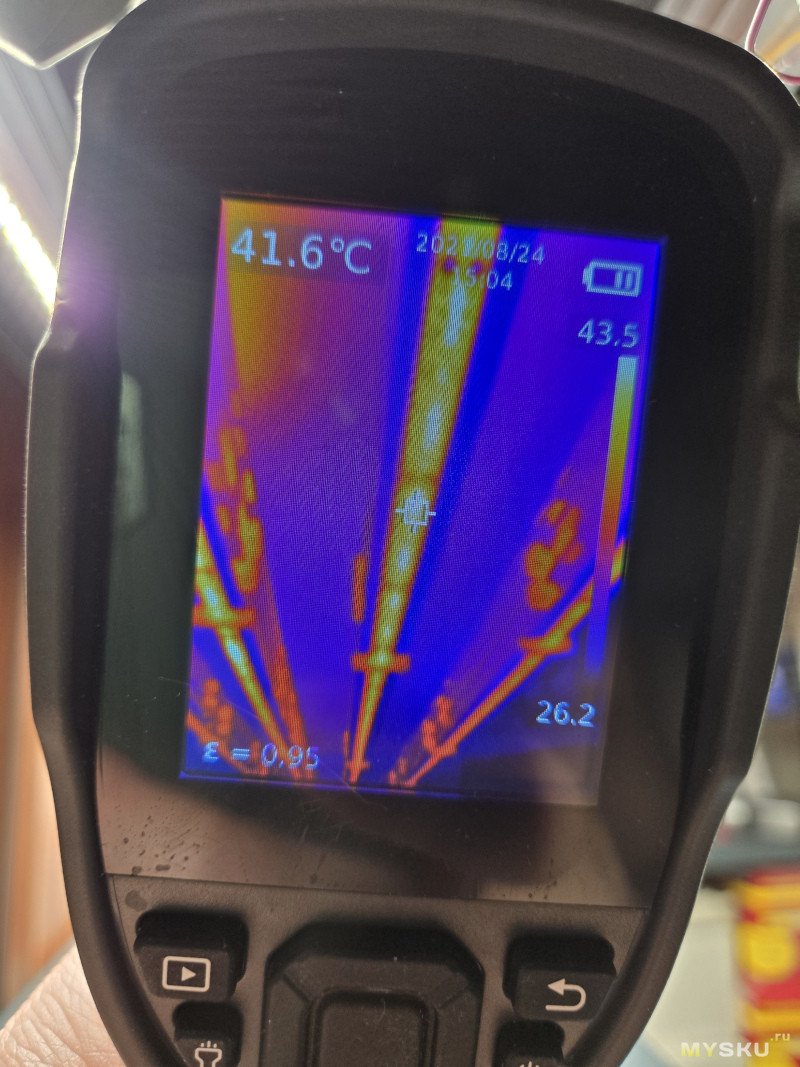

Итак температура нагрева лампы с одной лентой получилась по тепловизору 43,5 градусов после того как лампы поработали 2 часа, питание 24В и потребление 0.5А:

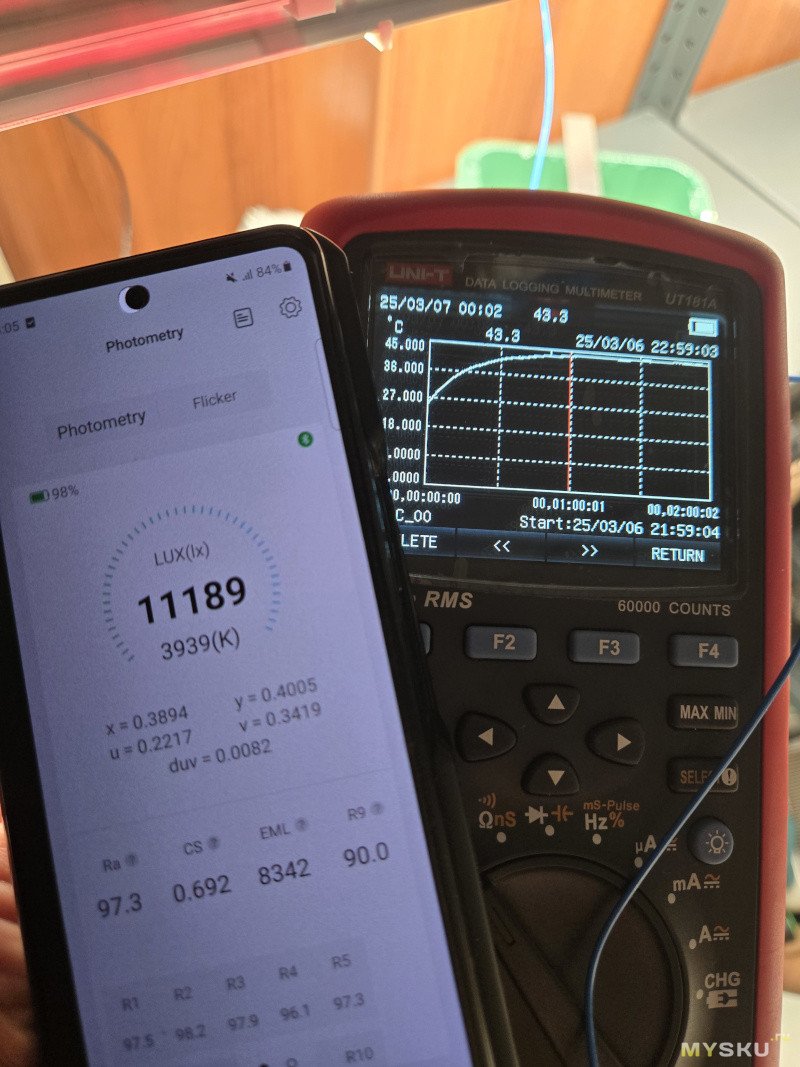

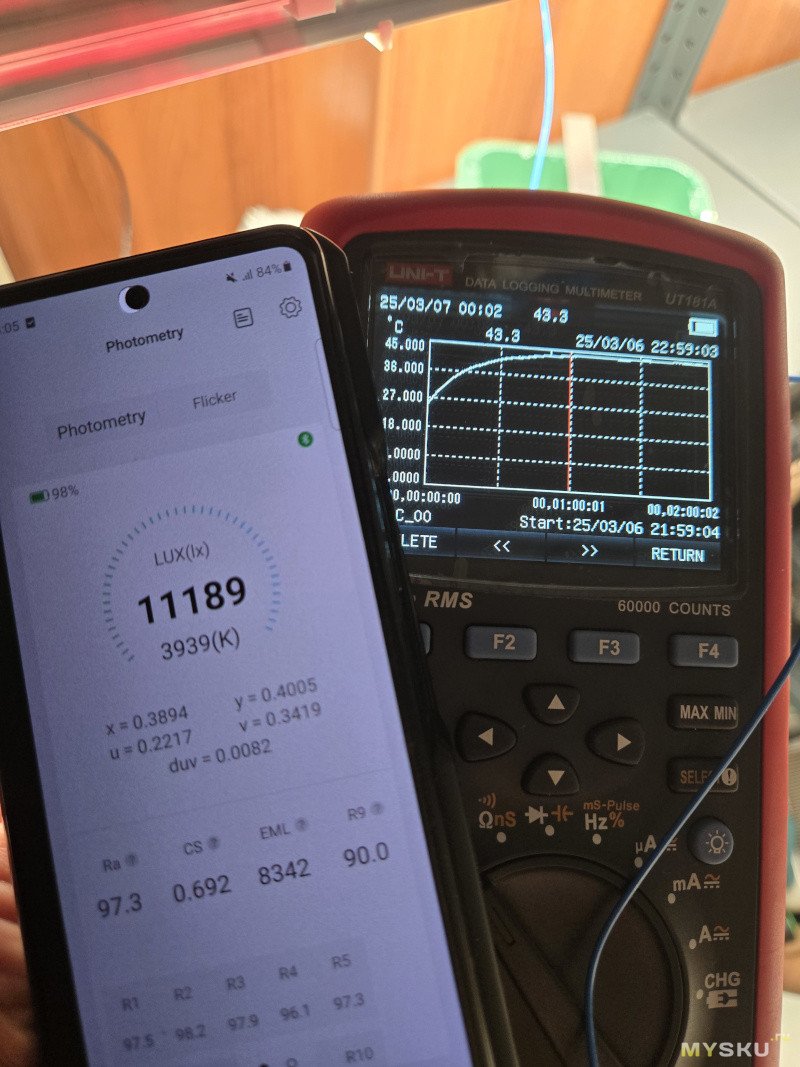

Температура по датчику не превысила 45 градусов после двухчасовой работы лампы:

Температура по датчику не превысила 45 градусов после двухчасовой работы лампы:

Освещенность составила более 11 тысячи Люкс (четыре одно ленточных лампы напомню), но тут я уже приподнял люксометр на 10 сантиметров, как бы имитируя нахождения там листьев.

Освещенность составила более 11 тысячи Люкс (четыре одно ленточных лампы напомню), но тут я уже приподнял люксометр на 10 сантиметров, как бы имитируя нахождения там листьев.

Все само собой замечательно по температуре раз с двумя лентами было неплохо. Выбрал сборку таких одно ленточных ламп для дальнейшего своего использования, т.к. температура профиля не равна температуре кристаллов светодиода, а хочу, чтобы они жили долго и счастливо и не перегревались, ну и находиться лампы могут в месте с плохой конвекцией. Также повесил лампы на окне и когда повернуло солнце в сторону окна, то потрогав рукой профиль не смог долго удержать пальцы, а значит температура была явно выше 65 градусов, солнце хорошо догревало профиль, решил не мучать лампы, а после 15:00 отключать лампы по таймеру, как солнце поворачивалось к окну, на этом фото замерял одну ленту на окне, но с двух профильным исполнением лампы, данные потерял, но на память там температура была на 5 градусов выше чем у трех профильного исполнения:

Видны еще фиолетовые светодиоды и мне они не нравятся, тяжело смотреть на то что они освещают, полезность сомнительная, в общем сейчас уже их убрал.

Видны еще фиолетовые светодиоды и мне они не нравятся, тяжело смотреть на то что они освещают, полезность сомнительная, в общем сейчас уже их убрал.

Померил яркость лампы с одной лентой двумя люксометрами которые были расположены как на полке так на высоте 10 см от полки:

В целом светодиоды отличные, хороший свет от них. Лампы сделал для выращивания клубники, в целом пока идет все по плану:

Все находится в квартире и имею сочные цвета при наблюдении. По цене с учетом метра светодиодов (чуть меньше на самом деле, не лезло, длина получилась 95 см ленты, отрезал секцию из 6 светодиодов), трех штук профиля и плюс пластик для печати, а также магнитики получилось 750 рублей за лампу, что конечно выглядит дорого за примерно 12 ватт света и это без учета блока питания, но на полку получилось 4 лампы и один блок питания: (750р * 4) + 350р = 3350р на качественно освещенную полку.

На подоконнике убрал фиолетовые лампы повесил три таких лампы (одна двух ленточная, две одно ленточные):

P.S: Лампы чисто для комнатного использования, не для теплиц, поэтому заморочился c CRI :)

Ранее брал одиночные светодиоды по 3W и путем долгих манипуляций собирал лампу из Н-профиля, получалось монструозное нечто с кучей печатных 3Д-Деталей и соединений с помощью WAGO-клемм для оперативной замены светодиодов (за год так и не сгорел ни один), под каждый светодиод вырезал термопрокладки, итог представлен на фото:

Для интересующихся светодиоды с высоким CRI использовал такие: https://aliexpress.ru/item/33010472788.html

Для интересующихся светодиоды с высоким CRI использовал такие: https://aliexpress.ru/item/33010472788.htmlДрайвер такой:

https://aliexpress.ru/item/32692411241.html

Больше так заморачиваться не захотелось и решил пойти другим путем, а именно светодиодную ленту, но хотел также чтобы была высокая цветопередача для радования глаз, ведь использовать буду в комнате. Нашел на Али такую ленту на светодиодах Sunlike, взял с температурой 4000К и напряжением 24В. Производитель заявляет о таких характеристиках спектра, что кстати подтверждают покупатели в комментариях:

H-профиль взял в Лемана Про (бывший Леруа Мерлен), цена была 97 руб за метр, сейчас цена взлетела:

H-профиль взял в Лемана Про (бывший Леруа Мерлен), цена была 97 руб за метр, сейчас цена взлетела: Решил на каждую лампу использовать три куска профиля по одному метру и прижимать их между собой. Напечатал на 3Д-Принтере такие зажимы с прижимным барашком:

Решил на каждую лампу использовать три куска профиля по одному метру и прижимать их между собой. Напечатал на 3Д-Принтере такие зажимы с прижимным барашком: В них предусмотрел магниты, т.к. крепить их буду к потолку в железных стеллажах:

В них предусмотрел магниты, т.к. крепить их буду к потолку в железных стеллажах: И собрал все в единую конструкцию:

И собрал все в единую конструкцию: Видны белые перемычки вдоль профиля – это распечатанные прижимы для уменьшения зазора между профилем для лучше теплопередачи между ними, и оно помогает, думал даже промазывать термопастой, но с перемычками надобность отпала в этом.

Видны белые перемычки вдоль профиля – это распечатанные прижимы для уменьшения зазора между профилем для лучше теплопередачи между ними, и оно помогает, думал даже промазывать термопастой, но с перемычками надобность отпала в этом.Далее просто наклеил светодиодную ленту на профиль предварительно обезжирив ее спиртом, лента уже имеет свою клейкую основу и прижал ее напечатанными скобами для предотвращения возможного отклеивания.

Для питания светодиодов на авито взял Б\У блок питания, благо их там много и по доступным ценам, 24В 4.2А обошелся в 300 рублей + доставка, но я брал несколько и доставка размазалась и в итоге получилось по 325 рублей за штуку:

Проведем теперь тест на нагрев всего этого дела. Для эксперимента собрал два типа ламп. На одной наклеил одну полосу светодиодной ленты, а на другой две полосы. Начинаю замер температуры:

Проведем теперь тест на нагрев всего этого дела. Для эксперимента собрал два типа ламп. На одной наклеил одну полосу светодиодной ленты, а на другой две полосы. Начинаю замер температуры:

Температура нагрева лампы с двумя лентами после выдержки один час составила ровно 50,0 градусов, при комнатной 26 градусов, напряжение подавалось 24В и потребление составило ровно 1А и заодно замерил яркость люксометром Opple Light Master Pro, высота от лампы до полки около 27 см.:

Что удивительно люксометр показывает Ra все 100.0, т.е. как у солнца.

Что удивительно люксометр показывает Ra все 100.0, т.е. как у солнца. Выдержка из интернета: Ra (Color Rendering Index, CRI) – это показатель, характеризующий способность источника света верно передавать цвета освещаемых объектов. Он измеряется в диапазоне от 0 до 100, где 100 Ra соответствует идеальной цветопередаче, как у солнечного света.CCT равное 4000К соответствует указанной продавцом. Освещенность 4500 Люкс, грубо говоря для клубники рекомендуют около 10 000 Люкс чтобы на лист падало, с учетом что листья будут выше полки, двух таких ламп будет достаточно.

Замерил также нагрев тепловизором, навел на светодиоды, получилось 50,6 градусов:

Для замера температуры алюминиевого профиля тепловизором помазал самый нижний участок профиля белой замазкой, иначе тепловизор не видит излучения:

Получилась такая картина, как видно белые пластиковые перемычки тоже прекрасно передают картину нагрева:

Получилась такая картина, как видно белые пластиковые перемычки тоже прекрасно передают картину нагрева: Поднес поближе к белой замазке:

Поднес поближе к белой замазке: Как видно все довольно прилично и не похоже, что они перегреваются, профиль как теплоотвод работает отлично.

Как видно все довольно прилично и не похоже, что они перегреваются, профиль как теплоотвод работает отлично.Есть у меня еще люксометр Opple Light Master 4, вот его показания:

Как видно Ra у него более приземленные 97.2, чему я верю больше.

Также решил посмотреть, как будет себя чувствовать одинарная лента на такой же конфигурации профиля, но уже установил 4 лампы для равномерного свечения на будущие растения на полке. В таком исполнении уже соседние лампы должны немного подогревать друг друга:

И тут у меня случилась небольшая, но ожидаемая проблемка: если при установке новой лампы слабо зацепить соседнюю, то она падает, просто силы прижатия магнитов не хватает удерживать. Но это решил печатью треугольным расширителем для наращивания дополнительных креплений с магнитами:

Одна секция имеет четыре магнита диаметром 5х3мм, с каждой стороны добавил еще по одной такой секции и проблема ушла.

Одна секция имеет четыре магнита диаметром 5х3мм, с каждой стороны добавил еще по одной такой секции и проблема ушла.Итак температура нагрева лампы с одной лентой получилась по тепловизору 43,5 градусов после того как лампы поработали 2 часа, питание 24В и потребление 0.5А:

Температура по датчику не превысила 45 градусов после двухчасовой работы лампы:

Температура по датчику не превысила 45 градусов после двухчасовой работы лампы: Освещенность составила более 11 тысячи Люкс (четыре одно ленточных лампы напомню), но тут я уже приподнял люксометр на 10 сантиметров, как бы имитируя нахождения там листьев.

Освещенность составила более 11 тысячи Люкс (четыре одно ленточных лампы напомню), но тут я уже приподнял люксометр на 10 сантиметров, как бы имитируя нахождения там листьев.Все само собой замечательно по температуре раз с двумя лентами было неплохо. Выбрал сборку таких одно ленточных ламп для дальнейшего своего использования, т.к. температура профиля не равна температуре кристаллов светодиода, а хочу, чтобы они жили долго и счастливо и не перегревались, ну и находиться лампы могут в месте с плохой конвекцией. Также повесил лампы на окне и когда повернуло солнце в сторону окна, то потрогав рукой профиль не смог долго удержать пальцы, а значит температура была явно выше 65 градусов, солнце хорошо догревало профиль, решил не мучать лампы, а после 15:00 отключать лампы по таймеру, как солнце поворачивалось к окну, на этом фото замерял одну ленту на окне, но с двух профильным исполнением лампы, данные потерял, но на память там температура была на 5 градусов выше чем у трех профильного исполнения:

Видны еще фиолетовые светодиоды и мне они не нравятся, тяжело смотреть на то что они освещают, полезность сомнительная, в общем сейчас уже их убрал.

Видны еще фиолетовые светодиоды и мне они не нравятся, тяжело смотреть на то что они освещают, полезность сомнительная, в общем сейчас уже их убрал.Померил яркость лампы с одной лентой двумя люксометрами которые были расположены как на полке так на высоте 10 см от полки:

В целом светодиоды отличные, хороший свет от них. Лампы сделал для выращивания клубники, в целом пока идет все по плану:

Все находится в квартире и имею сочные цвета при наблюдении. По цене с учетом метра светодиодов (чуть меньше на самом деле, не лезло, длина получилась 95 см ленты, отрезал секцию из 6 светодиодов), трех штук профиля и плюс пластик для печати, а также магнитики получилось 750 рублей за лампу, что конечно выглядит дорого за примерно 12 ватт света и это без учета блока питания, но на полку получилось 4 лампы и один блок питания: (750р * 4) + 350р = 3350р на качественно освещенную полку.

На подоконнике убрал фиолетовые лампы повесил три таких лампы (одна двух ленточная, две одно ленточные):

P.S: Лампы чисто для комнатного использования, не для теплиц, поэтому заморочился c CRI :)

Самые обсуждаемые обзоры

| +75 |

3011

62

|

Ещё в прошлом веке эффективность собственно фотосинтеза оценивали перемножением спектра излучения на участке от 400 до 700 нм на спектр поглощения листа. Спад на зеленом участке спектра листа совсем небольшой.

При освещении растений обычно свет мощный, киловатты, иначе плодоношение пострадает.

В общем, странный какой-то спор, пошёл я мимо.

Кстати, наглядый пример, что сила света цветопередачу не исправляет, да и не может — собственно, кто натриевую лампу вблизи держал — то знает, что оттенки синего там не появятся ни при какой мощности.

К сожалению, это всё, что могу сказать. Нормальные учебники и сборники статей сейчас вдалеке от меня. Жаль(((

Энергия кванта ни при чём вообще. Один квант — один электрон. Всё!

Фотовозбуждение электронов:

квант синего света поднимает электрон на второй синглетный уровень, квант красного света — на первый.

Кванты света должны обеспечивать переходы электронов с низкоэнергетических на высокоэнергетические уровни. Это возможно в том случае, когда разница между энергетическими уровнями при переходе электрона с орбиты на орбиту равна энергии кванта света. Должны были образоваться такие вещества, в молекулах которых эти электронные переходы соответствуют энергии поглощенного кванта света.

В зависимости от того, какова энергия поглощенного кванта, электрон может перейти на разные энергетические уровни: квант синего света поднимает электрон на второй синглетный уровень, квант красного света — на первый.

ссылка

Если электрон залетел на второй, то всё равно падает на первый.

Фотохимическая работа осуществляется только с первого уровня.

А статью прочитать?

А свет поставить 30 000К и проверить?

Да, проверено, уж как 20 лет.

https://aliexpress.ru/item/1005004287454542.html

У вашего продавца — первый пик нарисован на 420 нм (это вообще так бывает?))

И я отметил, что если

совралисмухлевали про Sunlike — неизвестно что там со спектром на самом деле.Это же али…

Но если работает как обещано — отличный вариант.

И если у китайцев вранье в этом месте, то без проверки спектра одним из обзорщиков — покупка будет рискованной.

Китайцы все подобные диоды называют санлайками, не претендуя, что это сеуловские изделия. Примерно как у нас все копиры — ксероксы.Конкретно на этой ленте, как и у автора топика, они влепили сеуловское лого санлайка, но благоразумно сам Seoul Semiconductor нигде не упоминают. На той ленте, что что у меня, изначально известно, что это какие-то китайские диоды юез каких-либо отсылок к санлайку, Oppo LightMeter CRI 100 кажет, как и на настоящих сеуловских санлайках, которые я в заведомо приличном месте брал. В топике CRI им же проверен и с тем же результатом, так что хоть китайцы и мутят, спектр вроде нормальный. Впрочем, конкретно эту я заказал, как приедет — померяю и отпишусь, если не забуду.Там на левой картинке нет надписи SunLike, а на правой — есть ))

И на правой первый пик примерно на 1/4 от промежутка 380… 480.

Т.е. 380+25=405

Поискал даташиты.

Для COB — у них нарисован первый пик около 430

для 0,2 Вт — около 410-415

Странно. В итоге, и у них 3 графика — и фсе разные ((

Мне завтра ещё один вариант ленты с HighCRI доедет, так что на него ещё гляну.

Если уменьшить мощность ленты в 5 раз, она станет работать в 1.5 раза эффективнее. Значит на ту же яркость понадобится в 3 раза больше диодов — зато в 1.5 раз меньше блока питания, и в 2-3 раза меньше радиатора. Также лента будет сразу жрать в 1.5 раза меньше электричества из розетки и не потребует полной замены через несколько лет.

мнеприборам и расчётам.Вот первый попавшийся более-менее современный светодиод: ledcalc.fonarevka.ru/?led=SST20WxH На токе 1500 мА эффективность 123.2 lm/Вт, на 300 мА — эффективность 180.2 lm/Вт. 180.2/123.2 = 1.46 раз, и это без учёта нагрева.

Со своими линейками (в смысле алюминиевыми лентами) на 5730 я просто использовал амперметр и люксметр. Вы тоже так можете. Увидите, что там разница ещё больше. Не потому что мелкие светодиоды такие совершенные, а наоборот — на «номинальном», то есть, не устану повторять, максимальном токе и реальных лентах (устройствах для перегрева светодиодов) работают хуже описания.

download.luminus.com/datasheets/Luminus_SST-20-WxH_Datasheet.pdf

Кроме того в табличке с 3 страницы тоже совсем другие данные. Мне кажется производитель не будет сам нагло врать в даташите. Я в курсе что при большем токе forward voltage будет больше, но там и близко не наберется 1.46 раз.

Во-первых, снова повторю: ток надо снижать радикально. 700 мА всего вдвое ниже типичных 1500 и менее чем втрое — крайних в табличке 2000.

Во-вторых, даже в этой табличке видно что и недостаточное снижение тока от 2000 до 700 сразу даёт прирост в 23% эффективности. Без учёта напряжения и без учёта температуры.

В-нулевых же, в даташитах надо не молиться на цифры, а читать методы. В примечании написано что диод измеряется один раз при 350 мА, а вся табличка получена пересчётом.

Вот, например, даташит — там есть все нужные кривые. www.seoulsemicon.com/assets/product/20250507/7a802c11-3346-4236-8cc2-13440567890c

Кстати те подъездные лампы, у которых горят драйверы, должны ещё сильнее пугать учебник. У них соединение последовательно-параллельное (как у литиевых аккумуляторов): группы по шесть диодиков параллельно собраны последовательно, девять на одной линейке (всего 18). И драйвер 400 мА 60 В. По-вашему, тут надо вообще к каждому диоду выравнивающий резистор паять.

В даташите ещё красива фиг. 9. Там показано, что 200 мА — произвольно выбранное значение, а реально ограничивается ток лишь при температуре выше 70°.

На фиг. 9 английским по белому написано, что она Ambient Temperature vs Maximum Forward Current при Tj — логично, что именно для него и приведена кривая. Могли бы для 180 или 210 привести — была бы другой формы, да и всё, но Maximum Forward Current указан выше в 200мА. А почему они именно 200 мА выбрали — это уже их внутреннее дело, и к критериям выбора этот рисунок никакого отношения не имеет. Другими словами, 200 мА выбран по каким-то другим соображениям (и нет, «вам не сказали» не равно «произвольно»), но начиная с какой-то температуры окрыжающей среды это уже слишком много, потому что градиент падает и охладить светодиод не выйдет, и ток надо ограничивать сильнее.

Если этот предел надо учитывать нам, дело резко становится наружным. Электроника — не религия, в которой требуется верить священным писаниям, ни в коем случае им не сомневаясь, и пробивать головы в спорах чьё писание священнее.

Предел выбран по замечательно очевидной причине, которую не надо вам говорить за банальностью: на большем токе невозможно обеспечить допустимую температуру перехода с обычным хреновым теплоотводом. Вдобавок к неизбежному сопротивлению самого диода, написанном на графике — на «номинальном» токе (и тепловом потоке как раз ватт) кристалл на 40-45° горячее платы. Что заодно потеря ещё 10% эффективности.

Делать мелкому ленточному диоду хороший теплоотвод, который бы позволил разогнать его аж до 400-500 мА, совершенно нерационально. Дальнобойного фонаря всё равно не выйдет, а в лампе гораздо выгоднее сэкономить на плате и радиаторе, чем на числе диодов.

Зато с меньшей стороны графики начинаются от 5-10 мА. Значит такие режимы производитель считает вполне разумными.

А электроника — это инженерия. Которая, как и любая инженерия, держится на спецификациях и стандартах, а не богатой фантазии и «типа экспериментах». Если чего-то не знаем — не экспериментируем, а спрашиваем у производителя или берём те компоненты, для которых нужная величина известна. Сопротивление диода надо, кстати, не на графике читать, а в данных на первых станицах — 10°/W. А здесь — судя по всему, именно полное с «хреновым теплоотводом». Ну и ватта там, конечно, нет — потому что в тепло только процентов 60 энергии уходит.

Эксперименты нужны для понимания написанного в даташитах и ответах производителей. Да и для учебников неплохо бы. Чтобы не применять свою необузданную реальностью фантазию к wishful thinking — ну ведь диоды на максимальном токе работают ничуть не хуже, чем на умеренном, производитель ведь разрешил, в мурзилке ведь написано!

Ок, то есть читать надо «горячее радиатора». Потому что такие диоды не паяют на медные звёзды с прямым контактом. В том числе из-за совмещённого с питанием теплоотвода, требующего исключительно параллельного соединения, хе.

Почти ватт там есть: максимальная мощность 1.32 Вт, КПД на ~100 лм/Вт ближе к 30%. Но даже 0.8 Вт тепла дают 30° разницы.

Насчёт «максимального» — напоминаю, что речь изначально и была о том, что «максимальный» и «номинальный» — не одно и то же, как вам почему-то кажется (что, конечно, не исключает того, что конкретные китайцы обнаглели и влупили больше номинала). Ну а если даташит — это мурзилка, то дальше разговаривать, в общем, не о чем.

Между «медными звёздами с прямым контактом» и «всё совсем плохо» — очень большой диапазон. Ладно, мне надоело бороться с верой, основанной на единичном «личном опыте». Успехов.

У ленточных диодов честно пишут только максимальный ток, за номинальный его предлагают считать уже читатели — на ленте ведь написано 24 ватта на метр, значит ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ!!!, надо вдуть все 24 ватта на метр, и ни в коем случае не слушать случайных персонажей со случайным опытом и случайными расчётами!

У мощных диодов «номинальным» током можно считать разве что тестовый при биновке. Поздравляю, это традиционно 350 мА, при максимуме в 3000 как раз мои десять процентов.

А так конечно да, глубочайше не одно. Понятие «максимальный ток» для светодиодов определено однозначно (хотя само его значение выбирается произвольно), а вот «номинального тока» у светодиодов не существует в принципе.

Большой и пустой. У лент и даже линеек в принципе нет главного: площади медных полигонов, чтобы пропихнуть тепло через неизбежный слой изолятора. У плат он в принципе мог бы быть, но и там всегда экономят.

Резистор всё же 36 Ом.

На большем токе зря сгорает 0.05 Вт (~1.4 В, 5% мощности), на меньшем 0.0005 Вт (0.8% мощности). Даже если учесть эти лишние проценты, полтора раза всё равно останутся полуторами разами.

Есичо, напряжения и сопротивления резисторов я тоже мерил напрямую. Потому говорю обоснованно: при питании умеренным током резисторы не нужны, но и убирать их смысла нет.

Лента обычная, на 3-6 диодов, других в природе не встречается. И слишком малый резистор ставить тоже нельзя, пропадёт всякая защита от повышенного напряжения. В крайнем случае на 24 В можно бы сделать 7 диодов с резистором в единицы Ом (и недокалом даже на номинальном напряжении), но оно уже просто нестандарт, требующий жёсткого контроля тока — а если есть контроль тока, зачем вообще резистор?

Померил своё ближайшее — на 17 мА диоды берут по 2.9 В и резистор 0.65. То есть 7% таки идёт в балласт. На штатном питании это будет 17-20%. Хотя у меня у самого ток уменьшен не радикально — «номинальный» на деле не максимальные для 5730 100 мА, а около 50.

Но суть не меняется — фактически весь выигрыш из-за того, что мы срезаем напряжение, котороые высаживается на резисторе, то есть компенсируем идиотский подбор элементов. А так — разница в эффективности между 24 и 16.5 (где, собственно, и света-то уже нет — в 8 с лишним раз падение освещённости, толку никакого) — меньше 20% в соотношениях попугаев к мощности, потраченной на диодах.

Один раз ты заплатишь больше за диоды (а может и вообще сэкономишь купив более простые модели и дешёвые блины), но сэкономишь на охлаждении (адекватное охлаждение стоит сопоставимые с диодами деньги), а потом еще весь срок службы экономишь на электричестве, а сами диоды прослужат дольше.

Так что стоимость действительно волнует, но выигрыш может быть в долгую.

То есть где-то 15% от максимума, а где-то 25%. Ужас что от такого может случиться, моментально перегорят один за другим! Я же первое что утверждаю: светодиодов надо брать с многократным запасом мощности. Тогда любые дисбалансы влияют лишь на эстетику, а надёжность и эффективность остаются.

Устарели насмерть и давно неактуальны. Сейчас существуют только «ленточные» диоды типа 2835 и 5730, на ток до 100 мА — и сразу мощные, типа XP-*, с током от полутора ампер, требующие специальных звёзд. А драйвер постоянного тока и к ленте никто не мешает поставить, будет только компактнее и дешевле.

В традиционной ленте, светодиоды соединены последовательно в группу с падением напряжения чуть меньше питания ленты (12в = 3 шт, 24в = 6шт). Остаток напряжения гасится резистором, и по-совместительству задает ток через группу. При удалении резистора (и снижении напряжения питания ленты так, чтобы ток через группу оставался в пределах номинала) — лента светит, но любой разбаланс (например, солнышко нагрело один край) — будет приводить к положительной обратной связи в части светодиодов (греемся — больше ток — еще больше греемся — еще больше ток). В итоге, при _общем_ номинальном токе ленты — часть диодов работают «в недокал», а часть — «в перекал».

В принципе, вы можете переделать ленту с постоянного напряжения на постоянный ток — но для этого вам придется повозиться с разрезанием и соединением дорожек — чтобы вместо параллельного соединения групп 3 (или 6) светодиодов — получить последовательное соединение всех диодов в ленте. При этом вы, наверное, упрётесь в максимальное напряжение. Если ваши диоды в ленте 0.3вт, то вам их надо будет в три раза больше чем 1-ваттных. При этом драйверу придется обеспечить для сотни последовательных светодиодов ~350вольт 100ма, что вполне себе смертельно при случайном касании (а особенно рядом с водичкой и растениями).

В сухом итоге — или лента постоянного _низкого_ напряжения, но с балластными резисторами. Или более крупные светодиоды последовательно, но на постоянном токе.

К тому же, у «традиционной» есть большое падение напряжения по собственной длине. У начала 12В, к концу остаётся 10 или 9. Никакие резисторы не могут его выровнять, и никакого баланса с самого начала не остаётся. И чем больше мощности вы вдули в одну ленту, тем больше это падение.

Кратко: балластные резисторы в любом подключении не вредят, но и пользы от них нет никакой.

Все ленты прекрасно работают на постоянном токе. Ленте вообще всё равно, идёт ли на неё 12 В 700 мА или 700 мА 12 В. Да, ток поделится по сегментам неодинаково, но и это неодинаково в любом случае будет одним. Разница лишь в том, что с постоянным напряжением от прогрева ленты её мощность вырастет, что способствует перегреву дальше, а с постоянным током мощность наоборот уменьшится.

Если вам очень хочется именно последовательного соединения, не обязательно переделывать ленту целиком. Можно последовательно соединять крупные куски ленты, как это кстати делают в множестве заводских лампочек. Если драйвер например «для 1 Вт диодов» на 350 мА, лента на 5730 (макс. 100 мА) подключается кусками от 4 (номинально) до 20-24 (для долгой и эффективной работы) сегментов.

У мощных диодов обычно даже не «PN-переход» пробивает, а тупо перегорает проводочек, передающий ток на верхнюю сторону кристалла. При желании его можно припаять обратно, светодиод заработает снова, пусть деградировавшим и синюшным.

Полупроводниковые приборы работают немножечко в других режимах, и соединяют их параллельно с одной целью: загнать в режимы вообще запредельные. Никому не придёт в голову взять дюжину диодов Шоттки на 1 А, соединить параллельно, и подать на них всех 700 мА. Светодиоды же мы выбираем по характеристикам света, а не электрическим. И светят они гораздо лучше там, где до предела электрических характеристик ещё очень-очень далеко. То же самое кстати с параллельным соединением аккумуляторов.

И всё это счастье при питании 20 мА из 100 «номинальных» — как горб в берлинском зоопарке.

Параллельное соединение светодиодов — абсолютная норма, что в плохих светильниках, что в хороших и очень хороших. Никаких извращений для него не требуется, кроме обычных терпимых условий каждому отдельному диоду.

Мнение из интернета — годы практики тысяч людей. И конкретных опровержений на него просто не существует. Общие принципы из азбуки не являются возражением, ибо написаны про совершенно другие детали и условия. Так-то в учебниках и делитель напряжения неиронично нарисован, давайте его использовать для питания вместо импульсных и линейных драйверов?

О, самое интересное: а где в учебниках соединение диодов с балластными резисторами?

Ну либо они предлагают использовать линейные регуляторы дальше — но просто пачкой пихать диоды, разумеется, не советуют.

На деле же сейчас (и весьма давно) нет ни биновки светодиодов по напряжению, ни хоть сколько-то заметного разброса этих напряжений на одном токе. Учебники надо читать чтобы учиться, а не чтобы бездумно переписывать оттуда решения, минусуя скопом сразу всю практику. В которой просто так напханные пачкой диоды замечательно работают — если им созданы нормальные рабочие условия. И дохнут, несмотря на любой балласт, если загнаны «номинальным током» в перегрев.

Случайный персонаж из интернета широко показывает копытом на вообще всю технологию применения светодиодов. Хотите спорить — спорьте со всем миром, а не с одним мной. В которой последовательно-параллельное соединение применяется повсеместно. И кстати существуют замечательно заводские матрицы, где диоды соединены в параллельные цепочки прямо внутри корпуса, опять без всяких резисторов. Как безымянные, так и заводские. Cree MT-G например — 12 кристаллов в одном корпусе, соединённых или все последовательно, или 6 или 4 параллельно.

Самодельщиков тоже слушать полезно. Они загоняют полупроводниковые приборы в запредельные режимы, никаким заводом не гарантированные, и получают с них измерения. Причём заинтересованы они исключительно в истине, а не в лени и продажах.

Насчёт «все лампы и фонари» 0 проверить затруднительно, хотя если наскочу на раскурочивание чего-нибудь приличного — поинтересуюсь. Сам я не имею привычки в работающие устройства без нужды лезть, а лампы как-то упорно не умирают :-)

Спецификации написаны как компромисс, одинаково не устраивающий всех. С чётким пониманием своей задачи читать их надо внимательно, а не бездумно переписывать решения уже оттуда. Ну и график эффективности например из спецификаций ещё высчитать надо.

Лампы у вас не умирают только потому, что все плохие уже умерли. А обзоров и уже написанных хватает.

Максимум из одной корзины. А есть ещё варианты RGBW, в которых все четыре кристалла заведомо разные.

Моё «например» — лишь один пример из бесчисленного множества, который я и сам трогал, и даташит читал. Я уже поминал китайские безымянные матрицы от 10W (3P3S) до 100+ Вт, где и температура по площади основания сильно меняется, и с подбором явно никто не морочился. А примеров включения с резисторами всё так же нет ни одного.

А в целом — я как-то не понимаю идею «кратного запаса по мощности». Ну умрут они или станут слишком тусклыми за несколько лет — поменять, к тому времени как раз что-нибудь новое будет, получше, и вообще идеи появятся, как лучше свет сделать. Не говоря о том, что для «запаса» надо пихать какие-то непонятные источники питания вместо стандартных на стандартное напряжение. Я в своё время штук тридцать ламп-«экономок» рабочих выкинул, заменив светодиодами — после расчётов оказалось, что это окупается за какое-то вменяемое время тупо по электроэнергии.

Диоды как раз сейчас дошли до теоретического предела, что эффективности, что цветопередачи, дальше ждать нечего.

Нахрена? Даже на обычном блоке питания с «традиционными» лентами достаточно скрутить напряжение до 9-10 В. Это позволяет любой хоть как-то регулируемый. Я ставлю блоки питания постоянного тока (стандартные «для лампочек») лишь потому что они дешевле и много компактнее, а результат примерно один. Важно само количество диодов, чтобы они работали без жлобской перегрузки, на токе максимальной эффективности.

Лампа над земляникой на подоконнике у меня работает 12 лет. Лампа над станком работала 8, деградировала вконец, переделал, с тех пор уже 2 года. Даже лампочки в люстрах я не меняю годами, так что любые движения в эту сторону не норма типа уборки, а авария, сравнимая с подтекающим краном.

Неудобство, да. Вот в этом плане БП постоянного тока тоже выигрывают, с ними можно подобрать количество диодов под фиксированную мощность питания.

Сюрприз — у меня светодиодные E24 в основном лет по пять живут. И что?

Насчёт номиналов. Открываем даташит — к примеру, первый попался на COB SAWS1566A от Seoul Semiconductor. Есть максимум — 1.44А, есть номинал, на котором все кривые строятся — 0.72, и где светоотдача принимается за 100%. На максимуме она, кстати, недалеко от 200% ушла (что-то вроде 185). Учитывая, что напряжение при этом меняется с всего на 2 вольта — с 35 до 37 — никаких полутора крат и близко нет (вниз тоже практически линейно) — при адекватном охлаждении, конечно. Или вот STW9C2SB-S — (тот же Сеул) — номинал тока 150мА, максимум 200, в плане зависимости светимости от мощности — то же самое. По току — почти под 45 кривая, по напряжению — зависимость мала, никаких полутора раз, как ни крутись. Понятно, что отдельный вопрос — что там в китайской ленте и на каких режимах там диоды работают, но тут не уверен, как выяснить. Но в любом случае «поправка на китайское качество» и «работа заведомо ниже номинала» — это разные вещи.

Токовые источники вообще хороши. Единственная проблема — опять же, для High CRI местами нужно что-то довольно странное, а их мало. Вот для этих, которые 6В/150мА, начинается мутная магия с параллельными ветками.

И то, что нет смысла делать плохо, что наверняка придётся переделывать, когда можно на пару копеек дороже сделать хорошо. Главные затраты здесь всё равно труд и время.

Только что же написал: «номинал, на котором все кривые строятся» — произвольно выбранная точка, ради удобства измерений. И да, на средних токах эффективность меняется мало, именно поэтому надо брать диодов обязательно с большим запасом. Чтобы они работали не на 50% мощности (ПНКК), а на 10-20%. Там и находится максимум эффективности самого диода, и заметно улучшается теплоотвод — и внутри диода, и с диода на ленту. Тепловое сопротивление конечно остаётся, а вот падение температуры на нём получается в разы меньше. На кристалле получается уже не 80-100°, а 40-50.

6В = 2S в характеристиках источника. А в параллельном соединении нет ничего ни плохого, ни даже сложного.

Именно — главные затраты — труд и время. Поэтому самый вменяемый вариант — тупо берётся покупное, слего сменяемое и максимально стандартное во всём, что не критично. Собственно, за это я E24 больше всего люблю. Вообще не надо ничего делать.

Насчёт теплоотводов — кроме вопросов экономических (к примеру, радиаторов будет ровно столько же, скорее всего, потому что это профили, на которые лента клеится и крепится) я до сих пор сильно сомневаюсь в наличии самой проблемы, во всяком случае, если что-то странное не делать. Даже те самые E24 лампы живут много лет, а там вообще условия катастрофические. Лента на алюминии всяко лучше охлаждается.

Профили бывают очень разные. Обычного профиля шириной 12 мм еле-еле хватает на охлаждение 10% мощности ленты. Профиль шириной 25-30 уже терпит 20%. А чтобы гонять ленту на все сто, нужна алюминиевая полоса не меньше 50 мм, с рёбрами или обдувом.

Это вам кажется, что «профиля едва хватает». А на «алюминиевой полосе не меньше 50 мм, с рёбрами или обдувом» на метре можно ватт сто светодиодов поставить (а если с обдувом — то скорее триста). Ну просто потому что любой банальный плоский профиль такой ширины даст площадь радиатора ~10 см², добавляем рёбра — и можно умножать минимум на два.

Это термометру и люксметру кажется. Я же привычно говорю о том, в чём разбираюсь.

Механически да, ватт сто на полосу поставить можно. А физически при работе они насмерть перегреются, даже с обдувом. На сто ватт с мощным обдувом рассчитан радиатор компьютерного процессора, площадью (стоковый у четвёртого пня) 600 см². У профиля 5х100 этих сантиметров примерно столько же, 500 (другая сторона обычно закрыта, рёбра бесполезны) — и обдува нет никакого. То есть десять ватт светодиодов на метр полосы будет комфортно, 20-30 уже горячо.

Обычно считают, что на 1 ватт рассеянной мощности надо квадратов 20 радиатора. Причём это с огромным избытком — напоминаю, что E27 таки работают годами, а там на весь десяток ватт эти 20 квадратов (ладно, 30). Ну а то, как считают — «тут поверхность не работает, там рёбра выкинем» — вижу не в первый раз.

Что до пней — там вообще просто. В те времена предельная температура процессора была градусов 70 — внутри, а в норме её старались хотя бы до 50 опустить. Плюс заложиться на то, что в корпусе будет довольно тепло, плюс заложиться на всё, что можно, чтобы не было претензий — и имеем такую махину. А если посмотреть графики для светодиодов (например, здесь — причем статья пятилетней давности) — то видим, что для junction temp в 85° для «конкурентов» падение потока до 70% получается на 35000 часов (а для «их» светиков — так все 100000). Другими словами, наружную температуру мы вполне можем себе позволить градусов в 65. То есть дельта гораздо больше, радиатор работает намного лучше.

В моём «обычно» для 1 Вт диода достаточно 20 мм звезды, это 3-4 см² на 0.6 Вт тепла. У приличной лампы (сходил померил неновый Филипс 10.5W) площадь цоколя порядка 50 см², плюс ещё немного уходит через колбу и цоколь. Так что перегрев больше зависит от теплового сопротивления внутренностей, чем от уноса в атмосферу. И вот здесь важный нюанс: припаянные на алюминиевую печатную плату относительно мощные диоды имеют меньшее тепловое сопротивление, чем ленточная мелочь без распределяющих тепло полигонов. 100 ватт мощных диодов на пятисантиметровую полосу прикрутить ещё можно, но диодные ленты перегреются и деградируют стремительно. А потеряют десятки процентов яркости они вообще прямо сразу, как и в вашей же статье сказано.

Производитель может себе позволить греть диоды. В худшем случае испортившуюся лампочку из патроны выкрутят и ему взад ввернут. Но если делать для себя, нет смысла экономить буквально на спичках, лучше сделать заведомо хорошо. Чтобы и работало эффективно, и переделывать через несколько лет не пришлось бы. Потеря аж 30% яркости всего через четыре года работы для самоделки неприемлема, особенно если можно сделать так чтобы заметной деградации не было вовсе. Представьте, что у вас чайник или табуретка за несколько лет становятся в полтора раза хуже — а диодный светильник от них ничем не отличается, такой же предмет мебели.

https://aliexpress.com/item/1005007293133997.html

https://aliexpress.com/item/1005007929712302.html

Свет для людей — 6800 — 7000К.

Вот фото на 30 000 Кельвинов. Фото зеркалкой Баланс белого — на автомате.

Где тут «серое»?

При чем тут CRI ???

Чисто синий был бы не 30 000К, а 470нм.

Вы не понимаете, что спектральная чувствительность глаза, люксметров, фотоаппаратов… одинаковая — заточена под глаз. Наибольшая чувствительность — ор.-зеленый.

В общем, сначала сделайте = потом спорьте с аргументами.

лохматить бабушкуэкспериментировать с обычными ЛЕД или глаза портить от фито ламп. Главный минус санлайк и подобного — низкий КПД. То есть для нужного уровня освещения надо их много и будет жрать энергии больше, чем обычные ЛЕД. Про добавить — вы, наверное, про IR, а не УФ? (например у меня в фито-лапмпах в наборе диодов были и IR. Ну когда я это еще использовал). УФ в жилую комнату я бы не ставил :)Пики поглощения:

~430 нм (синий)

~662 нм (красный)

Хлорофилл b

Пики поглощения:

~453 нм (синий)

~642 нм (красный)

Каротиноиды (β-каротин, лютеин и др.)

Пики поглощения:

~400–500 нм (фиолетово-синий)

Стадии вегетации:

Нужно больше синего 430–460 нм

Красный (640–670 нм) — способствует удлинению побегов

Цветение

основной акцент — около 660 нм, потому что именно этот пик максимально активирует хлорофилл

дальний красный (700–750 нм) влияет на продолжительность дня

Дополнительно: фитохромы

Растения регулируют рост не только через фотосинтез, но и через сигнальные системы:

Фитохромы — чувствительны к:

Красный свет ~660 нм

Дальний красный ~730 нм

'широкий' по самое нехочу)

Энергия ≠ цветопередача…

Вот цветовая температура важна, да, как и состав удобрений, в зависимости от фазы роста растих — курите мануалы…

Для ЛЛ: важны килолюксы (топливо), а не CRI, а уж если растим ради цветов — то и К в фазе цветения…

Тогда не будете писать, то что Вы написали.

Про килолюксы. Когда-то были распространены для уличного освещения натриевые лампы низкого давления. По килолюксам на единицу мощности с ними никто не мог сравниться. Но вырастить что-то приемлемое под светом от них никому не удалось.

В начале 2010-х на этих лампах работали чуть менее чем все тепличные хозяйства.

У натриевых ламп низкого давления в спектре две близких линии 589,0 нм и 589,6 нм. Почти монохром.

А килолюксов на единицу мощности как раз у НЛВД бывало и больше.

Больше давление паров натрия — лучше цветопередача и хуже эффективность.

3W дают меньше 200lm это деньги на ветер

Сегодня должно быть больше чем 300lm т.е. больше 100lm на 1W

Больше чем на 30%

Посмотрел на Digikey есть 300лм на 1W, ну 200 для ширпотреба

Вот например магазин бренда со светодиодами с хорошим спектром: https://aliexpress.ru/item/32951576956.html и у них же платы любого форм-фактора: aliexpress.ru/store/2335145?page=1&pgId=512951038 (дороже среднего правда)

Но будет, конечно, дороже покупных.

А «готовое» вы можете и к сборке на нормальном материале «привинтить», одно от другого ничем не отличается.

Кастом имеет смылс там, где хочешь получить какой-от особый результат — если я буду делать лампу в виде лилии со светящимися лепестками — там да, логично. А для стандартных решений применяют стандартные компоненты.

Я совершенно уверен, что китайцы производят если не готовые платы где хайкри на алюминиевой подложке, то отдельно платы уж точно. Надо просто найти и купить стандартные компоненты сделанные «не для лохов». Но это требует определенных усилий, тут вы правы…

А так — я лет пять за этим слежу уже — хайкри вобще редкость, а уж на алюминии только COB видел, но там цена абсолютно неинтересная. Только самопал, а это — лишняя суета.

Цветопередача как обещано, на 24 вольтах жрёт 0.8 ватт на 12 диодов (т. е. 10 см ленты). Светооотдачу как измерить, чтобы было с чем-то сравнимо — не знаю (из приборов только Oppo Light Master 3). Потыкал кусок, а так лежит на полке пока, так что о надёжности ничего сказать не могу.

Это выставочное оборудование, оно не постоянно работает, но часов 200 отработало уже. Правда светики rgbw. Полки действительно греются слегка.

В общем-то никто не мешает алюминиевые подки слелать, ценник правда будет побольше… Это мысль кстати.

3535 3W SMD LED Diode 3V-3.6V 1000ma AMBER 1800k

Брал тут MCHZ Store такие же красные, очень яркие

начал наполнять немного инфой телеграмм канал о ней, поиском в телеге proleyka можно почитать о ней (не знаю приветствуются тут ссылки на телегу)

Сейчас у Ikea появились лампочки LED2315R3 с ещё более высокой эффективностью (345 lm / 2.5 W = 138 lm/W), но пропали лампы на 4000 K, есть только 2700 K, а они для нас желтят — почти везде в квартире 4000 K и только в спальне «тёплый» свет. Жду, мне кажется что уже бывало такое: когда идёт новая партия, то Ikea вначале делает 2700 K и только потом появляются 4000 K, и то не все модели.

Я всё это к чему — выглядит всё это куда эстетичнее. Но мы и не растим клубнику, просто у жены хобби — выращивать разные растения. Может кому-то будет полезно знать, что 1 маленькой лампочки на 300 люмен (с направленным светом) может быть достаточно для нескольких растений.

Фотосинтетически активное излучение измеряют в других единицах.

Источник ближе — дальше. Поток в центре и в стороне от него. Количество источников. И т.п.

А энергоэффективность фотосинтеза растений = синий. И это свет 20 000К — 30 000Кельвинов.

Проверено на всех аквариумных растениях, на клубнике, помидорах, «Рождественнике», Азалии…

Спор же между красно-синим и белым спектром идёт давно, явного преимущества ни у одной из сторон нет. Результат примерно одинаков что у оранжевого натрия, что у красно-синих диодов, что у розовых, что у белых. И зависит больше от тупого количества мощности, чем от нюансов.

Мы вот расписываем спектры и материи, думая о растихах и фотосинтезе, а ТС ведь хотел просто эстетики…

«Сочные цвета» удались; и это в квартирном садоводстве имеет смысл, а для всего остального —

mastercardДНаТ