Тест: какой ток выдерживает кабель ВВГ 3x1.5

Наконец-то мне удалось проверить, какие токи выдерживает силовой кабель, сечением «полтора квадрата».

Это очень важное знание для понимания, где допустимо использовать такой кабель и какими автоматами его нужно защищать.

У меня в квартире ко всем розеткам проложены кабели 1.5 мм², защищённые автоматом 16А, и мне всегда хотелось понять, насколько это допустимо.

Почти все электрики придерживаются правила «кабель 1.5 мм² годится только на свет, а для розеток нужно прокладывать 2.5 мм²».

Продвинутые электрики утверждают, что кабель 1.5 мм² необходимо защищать автоматами 10А, а кабель 2.5 мм² автоматами 16А, аргументируя это тем, что любой автоматический выключатель с характеристикой «С» выдерживает ток в 1.45 раза выше номинального до часа.

Ещё ходит байка, что 2.5 мм² на розетки начали прокладывать тогда, когда весь кабель был «поддельный», сделанный по ТУ, и его реальное сечение было существенно меньше номинального.

Уверен, что никто из этих электриков никогда не проверял реальные характеристики кабеля и не может чётко сказать, что будет с кабелем 1.5 мм², если в течение часа по нему будет идти ток 24А. А я это проверил.

Электрики исходят из цифр, приведённых в ГОСТ в ПУЭ.

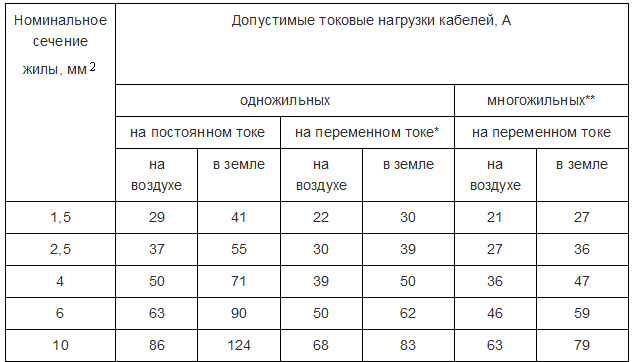

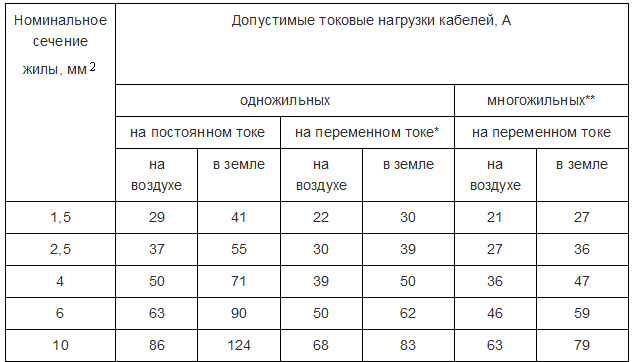

ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией...» содержит таблицу 19 «Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов».

Согласно этой таблице, допустимый ток для кабеля ВВГ 3x1.5 при прокладке на воздухе составляет 21А.

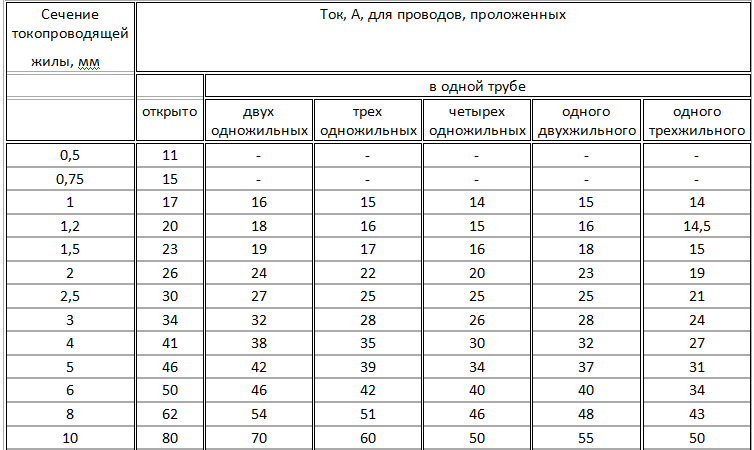

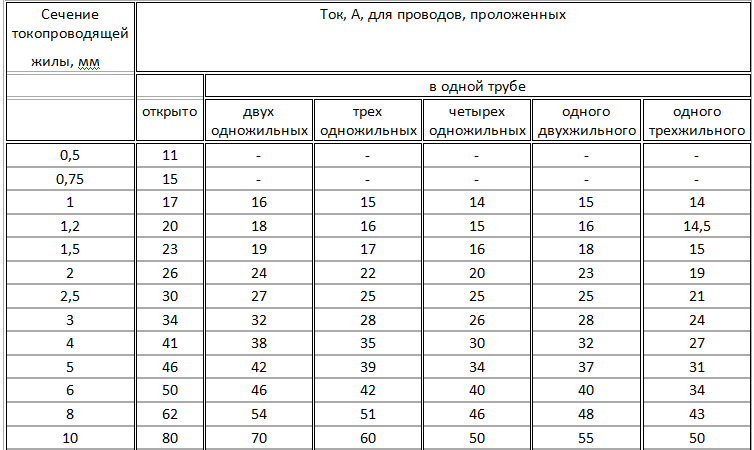

В ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок. Издание 7) есть таблица 1.3.4 «Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами».

Кабель ВВГ 3x1.5 правильно считать двухжильным, так как только по двум его жилам течёт ток в рабочем режиме. Согласно таблице, такой кабель выдерживает 23А при открытой прокладке и 18А при прокладке в трубе.

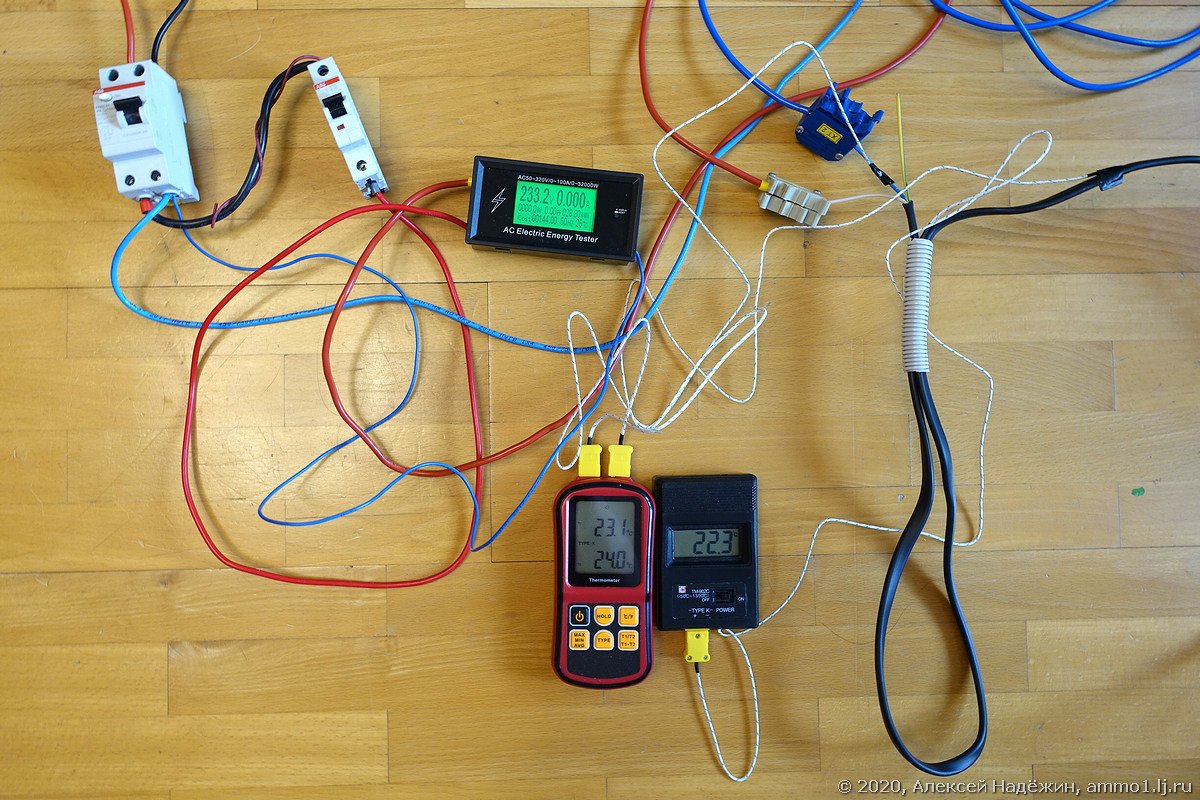

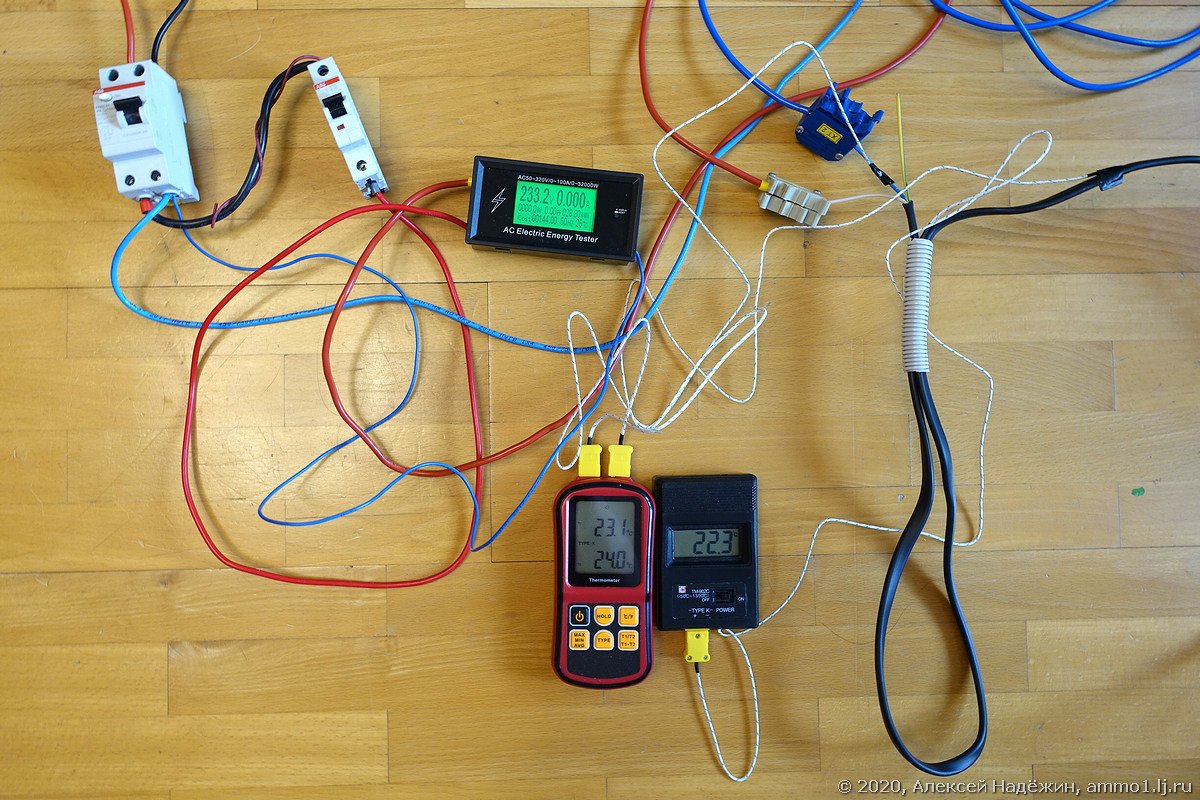

Для проведения эксперимента я взял пятиметровый отрезок кабеля ВВГ 3x1.5 ГОСТ (по результатам моих измерений этого кабеля его сечение составляет 1.45 мм², сопротивление километра жилы 12.1 Ом ) и подключил через него шесть тепловентиляторов, каждый из которых обеспечивал нагрузку 4 или 8 ампер.

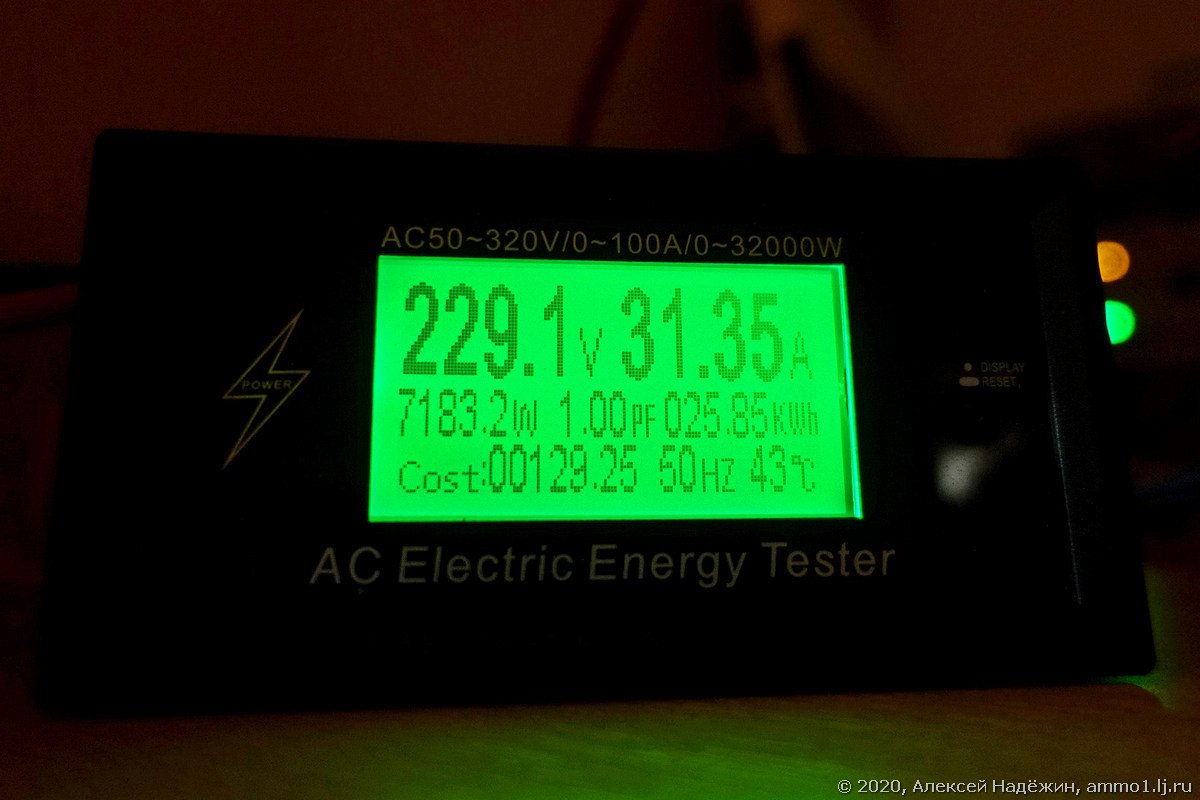

Для контроля и измерения тока использовался измеритель мощности Atorch AT3010.

Петля кабеля была пропущена через отрезок гофротрубы.

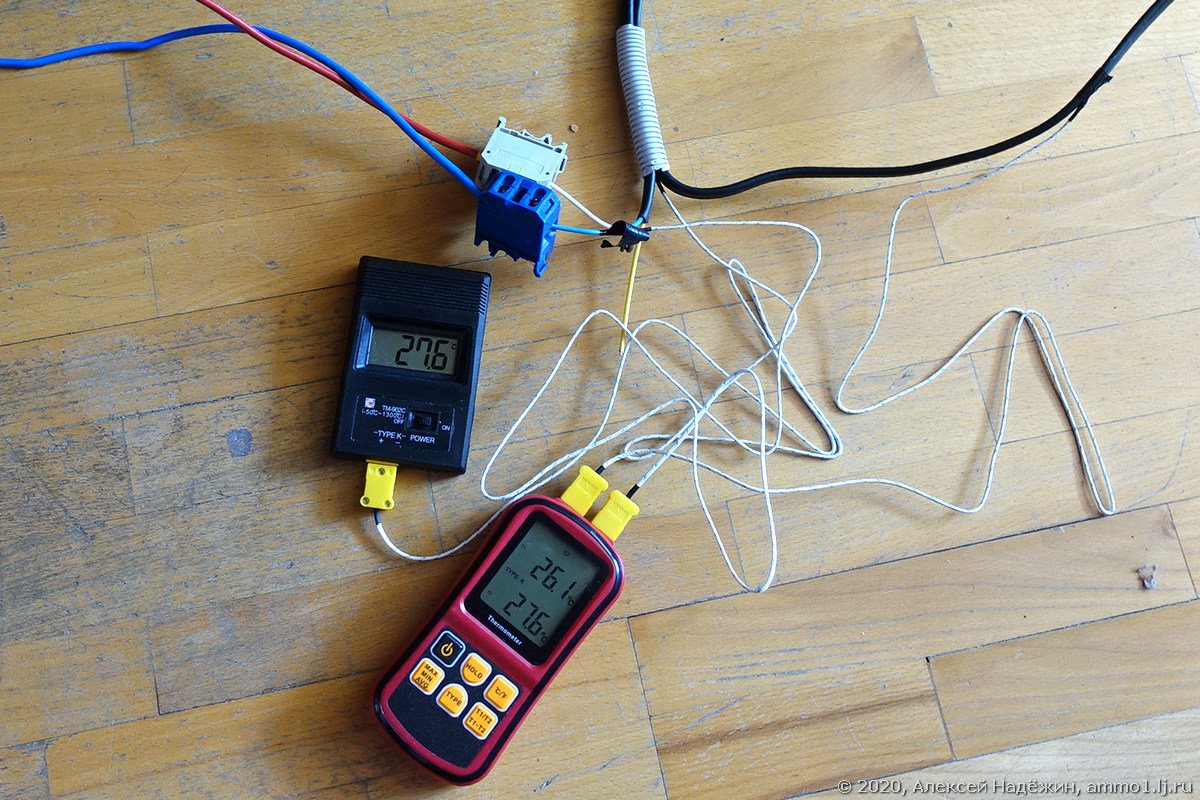

На кабеле были закреплены три термопары (одна на оболочке кабеля, вторая непосредственно на жиле, третья в трубе между двух кабелей), подключенные к термометрам GM1312 и TM-902C.

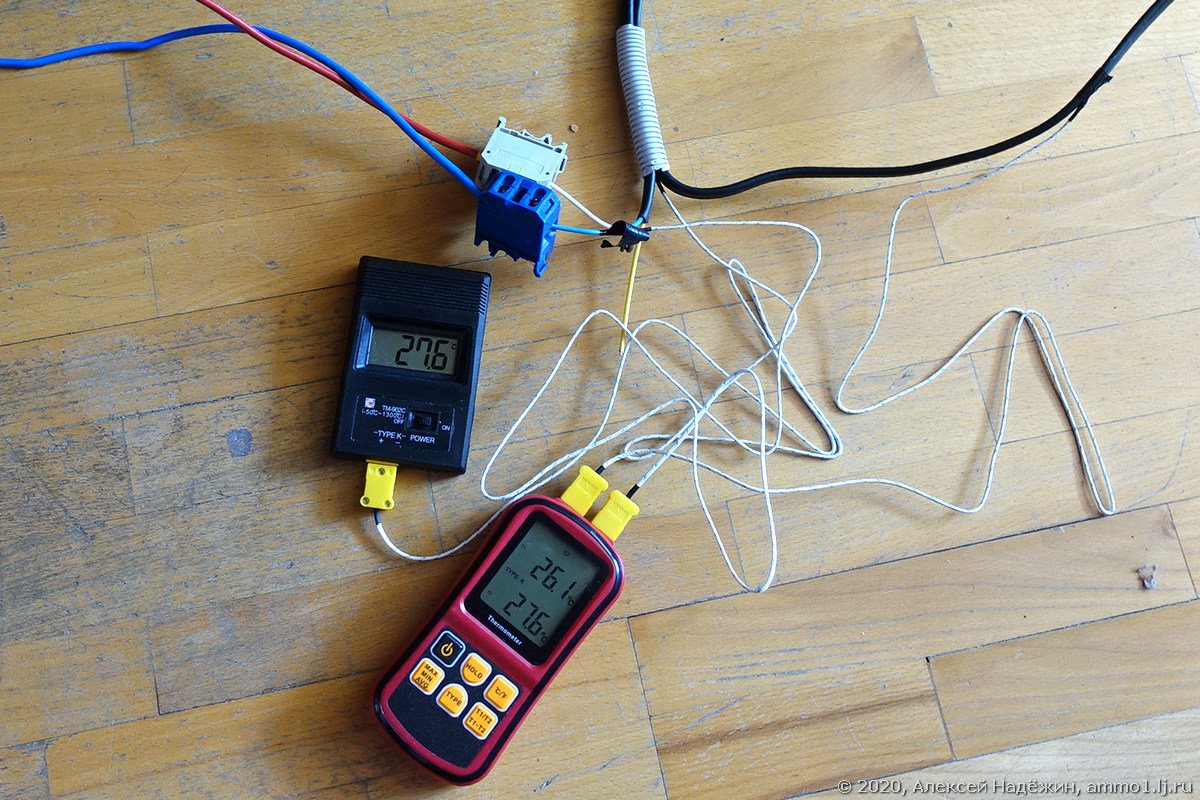

Сначала я нагрузил кабель током 16А.

Через 30 минут температура стабилизировалась: на поверхности оболочки кабеля 34°, на жиле 33°, в гофротрубе с двумя участками кабеля под нагрузкой 42°.

Второй эксперимент — 24А. Это ток, который может проходить по кабелю до отключения автомата 16А (напомню, он может не отключаться час при превышении 1.45x, то есть до 23.2А).

Через 5 минут температура в гофре достигла 60°, через 20 минут она стабилизировалась на уровне 67° и осталась такой же и через 30 минут. Температуры на кабеле, лежащем на воздухе составили 49° и 46°.

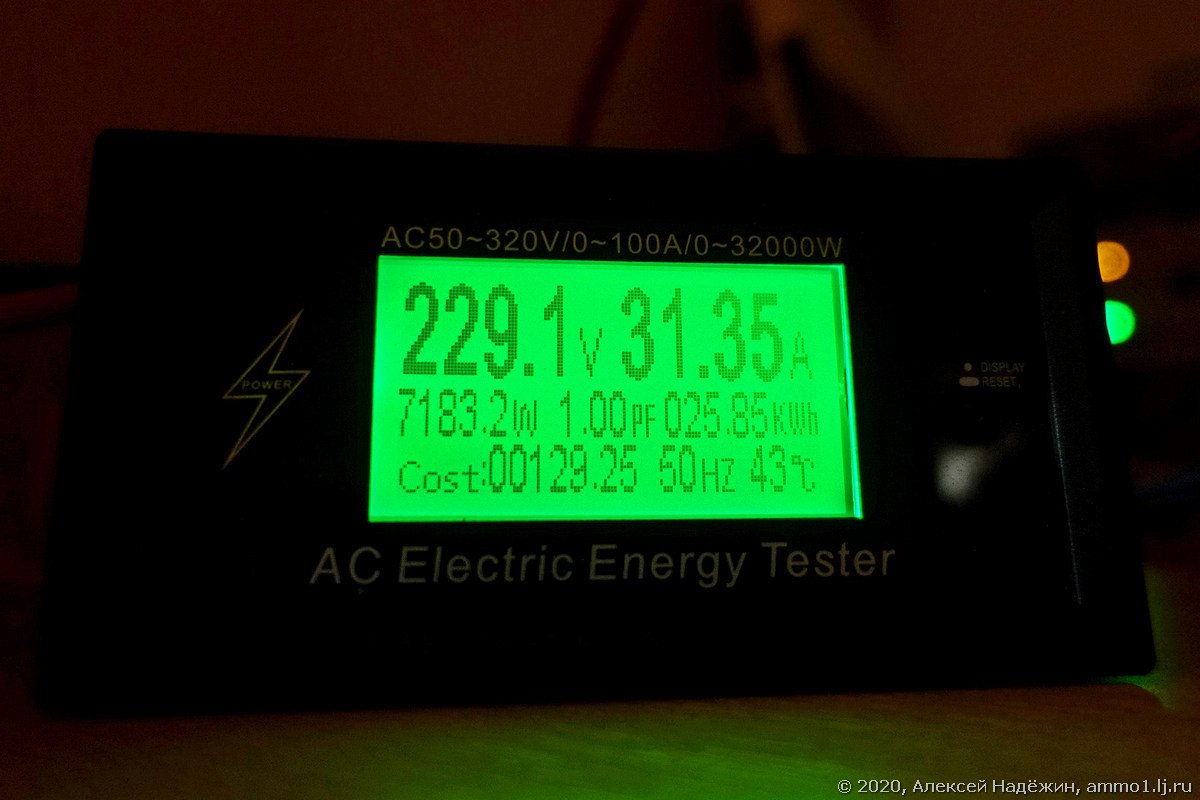

Третий эксперимент — 31.3А. Это ток, который точно не стоит пускать через кабель 1.5 мм². :)

Через три минуты в гофре было 64°, через 5 минут 80°, через 10 минут 97°, через 15 минут 104°, через 20 минут 105° и температура стабилизировалась, — через 30 минут были всё те же 105° в гофре, 82° на поверхности кабеля, лежащего на воздухе, 68° на жиле.

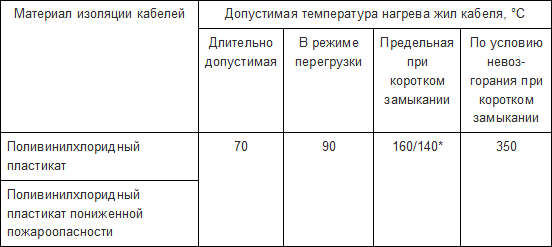

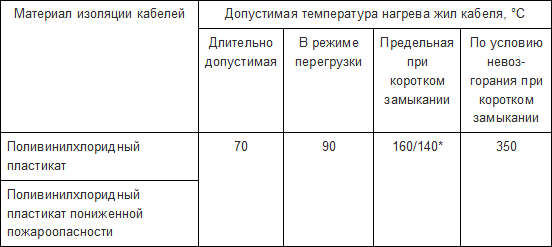

В таблице 18 того же ГОСТ 31996-2012 указаны допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей.

Длительно допустимой считается температура 70°, предельной — 160°.

Я для себя могу сделать выводы, что 16А это лёгкий режим для кабеля 1.5 мм², при котором он почти не нагревается. 24А тяжёлый, но вполне рабочий режим. 31А экстремальный режим, при котором с кабелем ничего плохого не происходит (он не плавится, не горит, но конечно не должен работать в таком режиме). Получается, что кабель 1.5 мм² вполне можно защищать автоматом 16А с характеристикой «C» (но лучше конечно «B», чтобы он отключался быстрее при аварийной перегрузке).

Насколько это было возможно, я снял эксперимент на видео.

Я лишь провёл эксперимент и не собираюсь спорить с электриками, ПУЭ и ГОСТом. Важные для меня выводы я из этого эксперимента сделал, а вы делайте выводы сами.

© 2020, Алексей Надёжин

Это очень важное знание для понимания, где допустимо использовать такой кабель и какими автоматами его нужно защищать.

У меня в квартире ко всем розеткам проложены кабели 1.5 мм², защищённые автоматом 16А, и мне всегда хотелось понять, насколько это допустимо.

Почти все электрики придерживаются правила «кабель 1.5 мм² годится только на свет, а для розеток нужно прокладывать 2.5 мм²».

Продвинутые электрики утверждают, что кабель 1.5 мм² необходимо защищать автоматами 10А, а кабель 2.5 мм² автоматами 16А, аргументируя это тем, что любой автоматический выключатель с характеристикой «С» выдерживает ток в 1.45 раза выше номинального до часа.

Ещё ходит байка, что 2.5 мм² на розетки начали прокладывать тогда, когда весь кабель был «поддельный», сделанный по ТУ, и его реальное сечение было существенно меньше номинального.

Уверен, что никто из этих электриков никогда не проверял реальные характеристики кабеля и не может чётко сказать, что будет с кабелем 1.5 мм², если в течение часа по нему будет идти ток 24А. А я это проверил.

Электрики исходят из цифр, приведённых в ГОСТ в ПУЭ.

ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией...» содержит таблицу 19 «Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов».

Согласно этой таблице, допустимый ток для кабеля ВВГ 3x1.5 при прокладке на воздухе составляет 21А.

В ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок. Издание 7) есть таблица 1.3.4 «Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами».

Кабель ВВГ 3x1.5 правильно считать двухжильным, так как только по двум его жилам течёт ток в рабочем режиме. Согласно таблице, такой кабель выдерживает 23А при открытой прокладке и 18А при прокладке в трубе.

Для проведения эксперимента я взял пятиметровый отрезок кабеля ВВГ 3x1.5 ГОСТ (по результатам моих измерений этого кабеля его сечение составляет 1.45 мм², сопротивление километра жилы 12.1 Ом ) и подключил через него шесть тепловентиляторов, каждый из которых обеспечивал нагрузку 4 или 8 ампер.

Для контроля и измерения тока использовался измеритель мощности Atorch AT3010.

Петля кабеля была пропущена через отрезок гофротрубы.

На кабеле были закреплены три термопары (одна на оболочке кабеля, вторая непосредственно на жиле, третья в трубе между двух кабелей), подключенные к термометрам GM1312 и TM-902C.

Сначала я нагрузил кабель током 16А.

Через 30 минут температура стабилизировалась: на поверхности оболочки кабеля 34°, на жиле 33°, в гофротрубе с двумя участками кабеля под нагрузкой 42°.

Второй эксперимент — 24А. Это ток, который может проходить по кабелю до отключения автомата 16А (напомню, он может не отключаться час при превышении 1.45x, то есть до 23.2А).

Через 5 минут температура в гофре достигла 60°, через 20 минут она стабилизировалась на уровне 67° и осталась такой же и через 30 минут. Температуры на кабеле, лежащем на воздухе составили 49° и 46°.

Третий эксперимент — 31.3А. Это ток, который точно не стоит пускать через кабель 1.5 мм². :)

Через три минуты в гофре было 64°, через 5 минут 80°, через 10 минут 97°, через 15 минут 104°, через 20 минут 105° и температура стабилизировалась, — через 30 минут были всё те же 105° в гофре, 82° на поверхности кабеля, лежащего на воздухе, 68° на жиле.

В таблице 18 того же ГОСТ 31996-2012 указаны допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей.

Длительно допустимой считается температура 70°, предельной — 160°.

Я для себя могу сделать выводы, что 16А это лёгкий режим для кабеля 1.5 мм², при котором он почти не нагревается. 24А тяжёлый, но вполне рабочий режим. 31А экстремальный режим, при котором с кабелем ничего плохого не происходит (он не плавится, не горит, но конечно не должен работать в таком режиме). Получается, что кабель 1.5 мм² вполне можно защищать автоматом 16А с характеристикой «C» (но лучше конечно «B», чтобы он отключался быстрее при аварийной перегрузке).

Насколько это было возможно, я снял эксперимент на видео.

Я лишь провёл эксперимент и не собираюсь спорить с электриками, ПУЭ и ГОСТом. Важные для меня выводы я из этого эксперимента сделал, а вы делайте выводы сами.

© 2020, Алексей Надёжин

Самые обсуждаемые обзоры

| +54 |

1849

72

|

| +109 |

4321

64

|

Купил себе квартиру, с частичным ремонтом. В кв заходит 5мм.кв. До зала идет кабель 2,5 кв по ТУ, по измерениям там 1,9 мм.кв. Идет он на свет и на розетки одновременно.

Включил я как то в зале строительный фен на 2 КВт. И светодиодные точечные светильники бедняги заморгали, не сильно, слабо заметно, но все же. Т.к. я продолжаю делать ремонт, то переделал этот колхоз на скрутках, под потолком, подвел от щитка отдельно 2.5 мм.кв. до розеток (благо ТУ кабель идет от каждой розетки свой), а на свет оставил тот 2.5 по ТУ который шел до комнаты. Соединения все гильзами обжимными, гидравлическим прессом. Автоматы на розетки «В» 16А. После подключал фен, ничего не моргало, все красиво.

Вот все говорят Лучиано Паворотти офигенный певец — я послушал так фигня фигней!

Ты был на концерте!????

Та не, мне сосед напел.

Скорее так — … утюгов, три из них были включены. Это число «ПИ» подумал..., явка провалена.

То есть, на ваш кабель нужно ставить автомат на 12 Ампер.

Ну и на каждое помещение свои автоматы и на освещение и на розетки (как бы для удобства, если вдруг нужно будет в каком-то отдельно взятом помещении что-то отключить, семья не будет страдать).

У меня в двухкомнатной 5 ламп по 11 Ватт и люстра на кухне 21 Ватт.

Ростите чё? ;)

Прихожая 10вт

Санузел 20вт

Гостиная 8*20вт люстра, и 4*7вт два бра. Ещё ночник 1вт

Гардеробка 15вт.

детская 5*7вт люстра и настольная лампа 5вт

Это меньше 1кВт. Ничего не ращщу, т.к. я алкаш и самогонщик. Точнее жена всякие цветы растит, но они без освещения

Но если это энергосберегайки или светодиодные, то косинус Фи там далек от 1, соответственно и ток в цепи поболе будет. Поэтому ставить меньше 1.5кв на освещение опрометчиво во всех случаях.

отличный напиток даЙотА к примеру на розетки со старой Алюминиевое проводкой другу пришлось подключить два тепловентилятора что бы высушить квартиру после затопления. На работе пришлось подключать телообогреватели из за того что собственник здания не включил отопление.

Жена включила после купания стирку (2 квт нагрев) и фен для волос.

Так что лучше что бы все было но принятым нормам.

А вообще хочу что бы была гос приемка скрытых работ, по опорным конструкциям, проводке, воде, газу, фундаментам, заземлению и так далее. И все это вносилось в паспорт жилья. Так вроде в штатах, и это требовалось при страховке, сдаче жилья и подобных случаях.

А так все понимаю и сам вынужден делать с нарушениями, пострадать могут и соседи и другие люди, многие при покупке не будут ничего переделывать а будут просто пользоваться тем что есть, а там на стиралку 1,5 квадрата, а то хватает, отдельная линия и одна розетка, а потом хочу две розетки что бы фен или самогонный аппарат на 3,5 квт подключить в в ванной.

Кстати было упоминание на модули автоматизации (реле) что на светодиодные лампочки из за их блока питания нужно брать реле мощнее.

в кабель канал

плинтус.

От пола к розетке и от потолка к выключателю. Никогда не случайно не просверлишь, зная это.

А класть провода сикось-накось это моветон.

И только потом уточнение.

Или вы не можете осилить смысл текста из 2 предложений или читаете одно предложение и считаете что на нем мысль закончилась?

p.s. минусы не мои, если что.

В своём сообщении я поставил :), что намекает на несерьёзность данного сообщения.

И это вы ещё не затронули тему ВАГО с их 25А :)

Я почти 20 минут доказывал штатному электрику в СНТ (меняли все счётчики в СНТ, выносили на фасады, чтоб не особо воровали электричество), что перед счётчиком хочу автомат.

Его позиция — так нельзя, потому что так никто не делает и так нельзя.

Убедить удалось только ссылками на ПУЭ и зачитыванием цитат оттуда вслух.

Электрик — профессионал, а я — обыватель, начитавшийся умных слов и ни разу даже близко не подходивший к цепям выше трёхфазных.

Во-вторых, на этой даче иногда бывают пару раз в год, нафига счётчик будет кушать свои лишние пару ватт? Обесточил и забыл.

В-третьих, родителям так спокойнее :)

Вопрос-то в другом — 3 ватта на 1000 садовых участков и вот уже 3кВт/ч холостого потребления круглый год.

Если 70% дачников обесточат счётчики перед зимней консервацией, то это экономия 1.5 МВт/ч в месяц или 9 МВт/ч за 6 месяцев массового отсутствия.

Вроде и мелочь, но при цене 5 руб/кВт это экономия в 45 т.р. на пустой трате энергии.

На эти деньги можно заложить хоть какое-то доп обслуживание собственной электросети.

«А какие ещё бывают???»

И электрики разные бывают…

Свыше 1000В бывают группы 3-5

Организацию работ может проводить только 5 группа

p.s. у меня 4 группа до и свыше 1000В :)

Обывателю просто необходимо иметь представление обо всём, с чем ему приходится сталкиваться. Пусть даже по верхушкам и из Youtube'а.

К моему ужасу даже с врачами часто нереально говорить без «нахватывания по верхушкам».

По любым более менее сложным вопросам сидишь и читаешь сначала интернет, а потом уже задаёшь вопросы врачу, чтоб как-то заполнить дырку межу состояниями «да что вы заранее паникуете» и «что ж вы так поздно пришли-то??»

Есть масса методов — коробки, пломбировочные заглушки, ЩУР…

Дальше будет лирика.

Я могу понять пофигизм сбытов в случае приемки ПУ в многоквартирном доме — если есть ОДПУ, то дом все равно оплатит им все в случае подключения до прибора учета нерадивого товарища, однако, насколько я знаю, по крайней мере у нас в регионе, сбыт и сетевики всеми силами пытаются произвести опломбировку вводного АВ в случае учета в индивидуальном доме, по очевидным причинам.

Правда электрик из мосэнергосбыта был совсем с этим не согласен, но он такого у меня понаделал при замене счетчика, что не считаю его хоть в чем-то авторитетным)

Прям нищеброды, как будто. Им кошель свой дороже своей же безопасности.

По мне так сэкономить иногда можно на жратве, всегда на туалетной бумаге и пр.

что не угрожает напрямую вашей жизни. На какой-то шмотке жопу прикрыть и т.п.

Прочли данный материал?

Маловато будет, как говорил один известный персонаж из мульта.

я например до сих пор не могу понять требование прокладки кабеля в дереве в трубе

с чем оно связано: с возможной подвижкой стен, грызунами, защитой при возгорании проводки, защитой от шального гвоздя, термораспределением нагрева, или др.

вот мне интересно

для богачей www.youtube.com/watch?v=qBZVhQC389k

для среднего класса (я примерно так в бане сделал) www.youtube.com/watch?v=hbyeoIfMuUo

вот так тоже реально самому сделать www.youtube.com/watch?v=hddOClcij0U

Локальные возможные перегревы по металлу трубы рассеиваются и не допускают повышения температуры, достаточного для возгорания дерева.

получается локальный перегрев 400+ градусов? это уже разрушение кабеля с замыканием жил об трубу

все же не с теплоотводом связано, а с локализацией пожара провода рамками трубы

например СП 256.1325800.2016

пп 15.15 чётенько нам говорит, что именно локализация пожара и далее таблица нормирует толщину стенки трубы в зависимости от кабеля

в ПУЭ пп 7.1.38 тоже «локализация пожара»

но это для горючих материалов, если кабели проложены в негорючем коробе допустим из ГВЛ то это ограничение вроде как не действует

есть еще открытый монтаж в коробах плинтусах и тп, но там оговорочка в соответствии с ГОСТ Р53313, а с этим гостом не забалуешь «коробчушка» должна выдерживать 960 градусов

не знаю как пластики проходят вообще по этому госту, я видимо чтото не догоняю

Так что теплоотвод самое то как одна из причин. Не отрицая, естественно, локализации возгорания проводки.

они например разрешают законную прокладку негорючего кабеля в пластиковых коробах по дереву открыто, якобы эти короба от чегото там защитят

а я допустим хочу купить кабель ВБШвнг(А) 3х2,5 и нагло класть его на дерево без коробов

но ПУЭ какого-то х это не одобряет

хотя бронепровод в стальной ленте негорючий по мне всяко безопаснее чем обычный НГ в пластиковом коробке.

мне интересно взять такой и сжечь превышающим током, как он себя поведет будут ли языки пламени во все стороны. существуют кстати трубки из стеклоткани они держат пламя легко, правда дорого стоят.

И это не шутка. И он был живой.

Электрощитков на этажах не было никогда в советских 9-этажках. Счетчики были сразу в квартирах. В квартиру заходил алюминиевый кабель и подключался к счетчику.

Медь раньше в ЖКХ не ставили. Сейчас конечно меняют домовую проводку на медь, но сильно зависит от старших домов. Где-то деньги тратят на шашечки, где-то на ехать. Квартирную проводку самому поменять несложно, а вот с домой проводкой намного сложнее.

То есть как в поговорке — прочность цепи определяется самым слабым звеном.

Да, китайцы делают такое г… обмеднённое. Но что б это использовать при строительстве… Вообще надо или совесть или мозг потерять.

У меня в многоэтажке внутреннюю разводку именно 4 делали, дому больше четверти века, на медь было менять лениво. Работает и ладно.

P. S. Сам электрик. Другим проводку делаю — всё правильно. А у себя половину проводки только на медь переделал. ( сапожник без сапог).

Ну как… Есть же собственники. Вот они и должны менять. Вот только когда их под тысячу в доме… Согласия никогда не будет. Да и всем плевать на то, что за пределами квартиры. Пусть там другой делает — УК, дядя Вася, правительство…

Не должно быть такого…

откровения… это правда жизни без фантиков.

Пишите еще, с интересом послушаю.

На фото промежуточный этап, щиток пустой и на времянках.

Металлическая труба гнутая (провод можно продёрнуть прямо в стене), на торцах — керамические втулки, чтобы провод не тёрся о металл.

Я меня ехал по трассе, там словно асфальт сошел как кожа сгоревшая на солнце… Его судя по всему, уложили 2см поверх старого. Черный асфальт свежий сверху как пятнами в остатках, а снизу старый светлый ))

Фактически — перерасход кабеля и лишние деньги/время на работу.

Стиралка, водонагреватель, чайник, микроволновка, кофемашина, холодильник, мультиварка… Пылесос, фен…

Автоматы на 16А, Мульти9 Шнайдеровские. Ни разу не сработали.

Ну не может жена одновременно пылесосить и голову сушить )))

И да, там был такой глубокий ремонт, что электрика (вся, включая освещение, разведённая в гофре медью 3*2.5 и автоматами АББ) не сильно сказалась на стоимости. Не потому, что отделка была кожей с крокодильего ануса, а потому, что кривое и дырявое было всё — стены, трубы, потолки, пол, всё.

Одновременно запросто работали стиралка, сушилка, кондей, мультиварка, хлебопечка и какой-нибудь блендер «на сдачу». Не говоря уж о компах в соседней комнате.

Холодильник имеет большой ток в момент старта. Из-за этого — на него пришлось поставить 10А.

А вот жена и ребенок — легко.

А папа, мама и дети — пылесос, стиралка, фен, посудомойка, плита, микроволновка, чайник — запросто.

Из виденного включенного одновременно — микроволновка, чайник, плита, кофеварка, мультиварка. Потребление 1, 2, 1,5+1,5, 0,7, 1,5 киловатта соответственно. 38 ампер суммарно. Обычный завтрак в выходной :)

И из всего этого только кофе- и мультиварка живут на одном автомате, хотя и на разных кабелях. В кухню идет емнип или 7 кабелей на розетки, плюс толстый на плиту. Кухня она просто начинена мощными потребителями.

Экономия кабеля на фоне остальных затрат выходит копеечной и не компенсирует бонусов в виде отключения только одной группы розеток при КЗ и возможности точечного отключения.

А что и как будет включать пользователь я думать не имею права, моя задача — худший сценарий.

Отдельные вопросы вызывает подведение отдельного кабеля к кондиционеру (12000 BTU потребляет порядка 800 Вт, то есть, 4 А).

Стиралки, духовые шкафы, чайники, утюги, фены, пылесосы — в своем большинстве потребляют до 2.2 КВт каждый, то есть, до 10 А. Получается, на один такой автомат (и соответствующий ему провод) можно повесить три таких прибора в штатном режиме и 4-5 в кратковременном.

В каждую комнату по 3-кВт обогревателю.

Потом лето наступает. Приходит в голову, что неплохо бы кондиционеры повесить. В каждую комнату, ага. Вот вам еще жрущие в каждой комнате. Хотя изначально их в планах не было.

Я так считаю — своя ноша и запас карман не тянут.

каждая комната — 2 группы розеток (левая и правая стена) + 2 группы света (люстры и бра/подсветка)

плюс — у каждого окна отдельная розетка, вдруг приспичит кондей. Весной в них обогреватели включали.

плюс — отдельно «на компьютер» — у щита стоит ИБП, бра/подсветка светодиодные, подключены к нему же.

Итого 6 линий в каждую комнату.

коридор — розетки лево и право, роутер и NAS от ИБП, свет, бра и подсветка от ИБП. итого 7 линий

Ванная — стиралка, розетка для фена, свет — 3 линии

Кухня — отдельные линии на холодильник, посудомойка, микроволновка, чайник, ещё к окну, и на фартук 1 или две, свет — люстра и подсветка, и ещё толстый на плиту.итого 9

Автоматов в щите меньше чем линий. Это для укладки доп кабеля надо уродовать ремонт, а автоматы можно добавить по мере надобности.

И эта, при всём при этом в итоге НЕ ХВАТАЕТ линий и розеток. Сейчас родным рисую систему — там будет больше.

парувру, одну новую группу от щитка проложил медью.На даче между строениями закопал АВВГ 5*6 — он банально дешевле ВВГ 5*4, один фиг на вводе на участок автомат 25А.

Проложен в ПНД трубе, сверху закрыт досками — бюджетная замена кирпича.

Кабель закапывают на десятки лет.

Замена брони на ПНД трубу была сделана осознанно, для повышения надежности.

Против острой лопаты она устойчивее кабельной брони.

Только какой дурак будет это делать на глубине полметра в глине?

Сам недавно готовил место под посадку кустов, попался огромный корень от ранее вырубленной дикой сливы, начал его вытаскивать, корни ветвились и были очень толстые, решил вытащить всё, очень удобно было работать топором. Подкопал корень под самый низ, и как жахнул топором с размаху — в руках добытый корень, а в лицо фонтан чистой артензианской воды. Перебил ПНД трубу 32мм чуть ниже, магистраль от скважины в садовую зону, сам лично её закапывал годом ранее на глубину 350-400 мм.

А сейчас они рассовываются по карманам капиталистов «частных предпринимателей»…

-«Потребители хотят адекватной цены? -нельзя допустить падение 400% прибыли! Яхта, вилла, остров, — делайте дешевле за счёт качества и материалов»… И тут на сцену выходит давно забытое, панельные дома, алюминиевая проводка, дома муравейники без инфраструктуры, квартиры без отделки и другая дикость… Уже нет речи про скрытые недостатки и дефекты… -каждый сам ответит на вопрос «почему же так получается?!» +)

Северный Казахстан, год постройки домов — с 1984 года.

ЗЫ: Пятиэтажки, кстати, тоже были с щитками в подъезде

ЗЫЫ: А вот в Иркутской области — знаю пятиэтажки с щитками в квартирах

Во наших девятиэтажках в городе есть как общие щитки, так и индивидуальные.

Года 4 назад нужны были по работе (для галочки) корочки на сосуды под давлением

Оформили в учебный центр, тетенька много букв рассказала про всякие баллоны и трубы.

Ей я тоже обеспечил разрыв шаблона фактом о 9-и этажке с газом при СССР — по ее представлениям, таких домов не было

У меня батя был нач пож отряда, сейчас в отставке на пенсии. У пожарных раньше все интересно было, были добровольные пож. профессиональные, военизированные, и военные, это сейчас все МЧС. Я в пять лет на пожарном фиате кабину откинул, труханул капитально, думал машину сломал )), а там рычажок вроде тумблера, нажал и готово))

Импортной техники достаточно много при союзе закупалось. Только она вся шла по министерствам нефтяной и газовой промышленности, минатома и тд. В городах на выезде ее невозможно было увидеть, она стояла в СВПЧ (специализированная военная пожарная часть), при заводах и пр объектах повышенной опасности.

И хотя не это было причиной использования алюминия в советской проводке — но это тот фактор, который снижает количество пожаров в «советской» застройке…

КЗ в меди почти всегда приводит к расплавлению изоляции, жила же остается целой.

На больших сечениях становится выгоднее положить более тяжелую и дорогую медь, чем завышать сечения люминя.

А на средних — да, главенствует люминь. Но, опять-таки, не из-за веса, а из-за банальной дешевизны.

Но алюминий в проводке запрещен. (Был разрешен в 80-х годах 5 или 6 лет)

Это у нас ПУЭ выпустили и забыли, а у них требования меняют каждый год. Но алюминий не разрешают.

Может не в пружинах дело?

В советское время просто не было столько мощных бытовых потребителей, как сейчас, поэтому расчет проводки в квартире был на меньший ток. А экономические нормы применимы и сейчас и прописаны в ПУЭ при выборе сечения проводов.

Собственно, чем плох (скорее, неудобен) алюминий для квартирной проводки, так это более высоким удельным сопротивлением (в 1,6 раза, как мне помнится). Поэтому вместо меди 1,5-2,5-4 мм пришлось бы 2,5-4-6 мм алюминий тянуть.

За алюминий в квартире не агитирую.

6,3МВА 35кВ — не очень маленький

Трансформаторы 10кв/0,4

Сварочные трансформаторы.

Дросселя в стабилизаторах.

В пылесосе обмотка статора.

Промышленные асинхронные двигатели.

Кабель витая пара.

Но раньше, годах в 60-80-х — да, слишком мощные трансы были только медными. Слишком сложны в изготовлении мощные обмотки из люминя.

Забавляйтесь дальше :)

По выбору проводов есть такое понятие, как экономическая плотность тока. Это тоже компромисс между затратами и потерями.

Выбор в большинстве случаев алюминия экономически обоснован.

А аварийный режим очень сильно зависит от предзагруза. У меня вот сейчас есть масялники (с медными обмотками, кстати), у которых предзагруз почти единица. И в аварийном режиме они могут жить всего 1 час с перегрузкой 1,3

Там вообще куча всего интересного (вы знаете), но самый кайф — это два транса с предзагрузкой 0,4 и пиковой не больше 0,8…

youtu.be/Hl_6rkaKWN0 30 секунда.

Удивляет подключение этой ленты к шпилькам выводов — слабое место однако.

Вот заминусить — это они умеют (специальных знаний-то для этого не требуется).

P.S.

тем временем kirich сидит в сторонке и гнусно с нас хихикает :)

Медь тоже текучая, но у неё коэффициент теплового расширения меньше отличается от стали, и используемые в проводке медные сплавы более упруги чем довольно чистый алюминий, что был раньше.

СИП — алюминий, но там что-то дюралеподобное, и поэтому он НЕ течет в зажимах. Зато этаким «бонусом» имеет большее сопротивление и должен быть немного толще чистого. Но с другой стороны — СИП это хх одинаковых жил, а не как раньше — стальная осевая + алюминиевые вокруг неё.

НЯЗ на «родных» орехах при разумном их подборе можно пренебречь.

Да и не подтянешь его — болт при затяжке срезается.

На производстве, где имеются вибрации от работы оборудования, или нагрев от перегрузок — возможно и требуется подтяжка.

А если по-другому: «60 лет живу и все было нормально»?

А вот тут мы плавно подходим к понятию «экономическая плотность тока» и пониманию, что «провод выдержит какое-то время» и «комфортная эксплуатация» — это две большие разницы. :)

Электрощит на 4 квартиры в подъезде, был в единичных 9-этажках — одноподъездные дома.

Где тут про «Ваш город», «у нас» и т. д.?

По-моему, звучит однозначно и категорично.

У нас подъездные щитки установлены (в 9-этажках), только в проектах на одноподъездные дома.

Вы сказали категорично «не было никогда в советских 9-этажках». А теперь крутитесь, как уж на сковородке.

Отучайтесь от этого максимализма и привычки оперировать непроверенными факторами.

Рязань, дом постройки ~1975-1985 годов, 12 этажей и электроплита — проводка на его высочестве Люминии.

Москва, дом 1968 года, 9 этажей, газовая плита — всё тот же аллюминий.

Квартирные счётчики в коридоре, там же рубильник перед счётчиком и автоматы после.

Единственный счётчик в квартире видел в Рязани, 4эт доме где-то 1950-1960 годов постройки.

В доме в Москве лет 10 назад меняли общедомовую проводку на медь, заодно сменив все счётчики и автоматы (аж УЗО поставили!).

Но в любом случае менять проводку в квартирах нужно, во многих домах гарантийный срок проводки давно уже прошёл.

Причём если посмотреть его сечение и то что включаю только я, то уже много аз думал — почему он не оплавился…

Вообще писАл совсем не про щитки, а про алюминевую проводку в советских домах.

5 баллов (из 5 конечно!)

1. Испытание в трубе вы не проводили от слова совсем.

Вот этот вот маленький кусочек гофры — это не труба! ПУЭ прямо предписывает игнорировать локальный нагрев кабеля в гильзах (обычная длина 0,5...0,7 метра!) и даже футлярах (типовая длина 1,5...3 метра).

То есть, ваш кусочек гофры — не более чем «прокладка кабеля в пучке из двух кабелей». И для случая групповой прокладки вы ожидаемо получили больший нагрев, чем для случая одиночной прокладки. Но, повторюсь еще раз — вы не провели испытания кабеля при прокладке в трубе.

2. Вы очень красиво взяли данные из таблиц, которые применяются при испытаниях кабелей. На первый-то взгляд всё корректно… Если бы не одно «но», а именно — полностью проигнорированые начальная нагрузка кабелей и условия их прокладки. Из-за которых кабель никогда не будет иметь начальную температуру, соответствующую температуре окружающего воздуха.

В немецких VDE предлагают считать, что кабель в гофре имеет начальную температуру +35 градусов при температуре воздуха +25 (стандартной). Французы — что температура кабеля в стене на 10 градусов больше, чем открыто проложенного одиночного. Даже наш ГОСТ вводит поправочные коэффициенты на все это удовольствие, эквивалентные приравниванию начальной температуры жилы к +30...+40 градусов.

А в остальном — да, благодаря удачно сложившимся условиям измерений, вы получили результаты лучше, чем полученные специалистами в оборудованных лабораториях.

У него много тестов на эту тематику, много интересного.

и

Уже второй раз поражаюсь в обзорах Алексею. После его тестов ламп, его сайта я заочно считал его профессионалом. Первый раз натолкнулся на вопиющие ошибки в другом обзоре, и был неприятно поражён. И вот опять обзор — и опять отовсюду торчит дилетантство.

что мешает добавить в обзор некий дисклеймер? типа

«я сделал так-то, но вы всё делаете на свой страх и риск, правильно будет почитать ПУЭ, ГОСТ, СНИП и че там ещё...» все таки это безопасность. ну и уже готовые выдержки типа

а опубликовано-то (хоть и не на профильном) но форуме, а школота (и не только) сейчас очень опасная — заштукатурят 1,5кв.мм. (если честные) и нагрузят 4-5кВт — нагрев-то допустимый (в обзоре).

если бы моя жена увидела такой обзор — она бы меня в хлам разорвала за разбазаривание семейного бюджета на провода по 2,5 и 4 «квадрата». это хорошо, что у нас каждый за свой участок отвечает, а бывает и по другому…

прям вон следующее сообщение ниже пишут почему

счётчики стояли в каждой квартире.

Теперь все переносят в низ подъезда.

Кроме всех плюсов для энергетиков есть ещё один важный:

Потери в кабеле до шестого этажа оплачивает потребитель.

Те самые ваши градусы…

Есть счётчики на свет в подъезде.

Есть счётчики на лифт.

6 этажей, 18 квартир.

25 Ампер на каждую 450 Ампер в сумме. 100 килоВатт.

Освещение лестницы 6 по 20- 120 Ватт — 0.5 Ампера.

Теперь считаем погрешность измерения тока 0.5 на фоне этих 100-400А.

В начале шкалы приборов погрешность максимальна.

И может быть и 100 и 200 процентов.

Поэтому в опломбированном шкафу проще и дешевле чем счётчик на 500 Ампер

поставить пятиамперный счётчик на лестничный свет

и просто писать в счёте:

«Освещение лестничной клетки- 2 рубля.»

На основании показаний этого счётчика.

И никаких вопросов.

Также и с лифтом.

З.Ы.

Я знаю что все токи в трёхфазке вряд-ли кто сразу потребляет.

Другой причины я не вижу.

Те самые ваши градусы… — с точки зрения оптимизации потерь энергии и использования материалов в электротехнике неправильное решение.

Смешно. Всё собрано на воздухе сверхкороткими отрезками (и даже гофра продувается), и на основании измеренного делаются глобальные выводы.

Но обычно речь идёт о разводке в стене (и тогда надо учитывать коэффициент для изоляции бетоном) или в гофре, разведённой в наливном полу (бетон) / под фальшпотолком, где или невозможно, или затруднено охлаждение конвекцией и остаётся только излучение и термоперенос (а бетон ещё и теплоизолятор). И там будут совсем другие температуры.

И как-то странно: на жиле температура меньше, чем на изоляции? Жила охлаждается через термоперенос на изоляцию и только потом та — конвекцией и излучением. Если эта система не успевает отдать больше, чем получает — температура растёт. Если температура стабилизировалась — значит, система отдаёт столько же тепла, сколько получает. Но при этом температура жилы не может быть ниже температуры изоляции.

Простите, но в стабилизированной системе их температуры бы уравнялись: происходил бы перенос тепла с изоляции на жилу (это помимо охлаждения конвекцией и излучением наружу).

Если поставить кастрюлю на две конфорки с температурой 50° — кастрюля нагреется до 100°? 70°?

Что-то «не то в консерватории».

Если на поверхности кабеля была t°=82°С, то температура жил под ней (а только это и интересно, а не открытые участки) была не ниже (а скорее всего выше).

Вообще, я нахожу это какой-то «лженаукой»: проведён эксперимент с множеством нарушений, результаты трактуются неверно, и на основании всего этого делаются глобальные выводы.

А теперь попробуйте повышать ток до того момента пока автомат не сработает на самом деле, а не по ГОСТу и посмотрите как разогреется кабель.

Причем тут термостабилизация и открытый воздух?! Вы вообще, видимо, физику плохо помните.

Какая конвекция внутри кабеля?! Речь о том, что бессмысленно измерять температуру голой жилы на воздухе, т. к. важна температура жилы внутри изоляции, и она не может быть ниже температуры изоляции (кроме случаев, когда «холостой» кабель греется от соседнего через изоляцию, но этот случай не рассматривается), т. к. термоперенос происходит именно от жилы к изоляции. Температура изоляции не может быть выше температуры жилы, т. к. в этом случае направление процесса поменяется, и в стабилизированной замкнутой системе их температуры сравняются. На практике же температура изоляции будет ниже, чем температура жилы внутри неё.

Так вот, в любой системе (открытой/закрытой) без использования материалов с односторонней теплопроводимостью нельзя нагревателем с температурой 50° нагреть тело теплопередачей до любой другой без изменения температуры нагревателя, т. к. эта пара будет стремиться к одной температуре.

С проводом конечно по-другому.

Температура ОБОЛОЧКИ (пассивного теплоотвода) — даже теоретически не может быть выше температуры тела, от которого они отводят тепло.

И какая температура получилась на поверхности кабеля на воздухе?

На воздухе не мерял.

По всем законам физики от напряжения и типа тока нагрев зависеть не должен, но разница большая. Может быть всё же есть какие-то причины, из-за которых на сетевом напряжении при том же токе меньше греется?

В ТУ допуски (как и всё остальное) может устанавливать производитель.

Т. е. указываем «1.5 мм²» (крупно на этикетке), а в своих же ТУ пишем («1.5 ± 40%»). И берём «минус», разумеется. В свои ТУ уложились, но сечение уже 1.5 мм² *0.6 = 0.9 мм². А можно в «трудные времена» ещё чуть нарушить — никто не накажет.

а то я почему то думал что если написано сечение, то какие нафик плюс\минус 40 процентов от сечения..., а оказывается и там можно апманывать…

А еще есть пункты ГОСТ по максимальному и минимальному диаметру жил, и по ним, к примеру, 150мм2 физически не может быть 150мм2(иначе по максимальному диаметру жилы не пройдет).

Зачем тут это или вы ГОСТ никогда не читали?

По госту мерят предельную силу тока определяемую сопротивлением. А остальное просто для масс и ориентира… Грубо говоря шильдик.

Так что кабель может быть и менее 2,5 если там медь чище и ток/сопротивление положенный для 2,5 он держит. Или больше если медь имеет более высокое сопротивление.

Учите мат часть. Нам это в голову еще в шараге вбивали. И несмотря на то, что это было мое первое тех образование я помню все основы «электрика силовых установок».

Вот так там менеджеры и оправдываются, а на практике — это просто экономия такая. Нет там никакой особой меди, есть просто «бюджетный» кабель, который по документам 2.5, а на деле…

Как молоко 920 или 870 мл. Только на молоке хоть где-то, да честно написано, а тут на кабеле написано 2x2.5 мм². У них даже на сайте написано номинальное значение. А измеряешь — там хорошо если 1.9 мм², а то и 1.6 мм². Но ты-то хочешь то, за что заплатил! Потому что чудес не бывает, сопротивление напрямую зависит от сечения и никакими сказками про чистую медь его не изменишь. Справочное номинальное сопротивление и так для чистой меди указано…

А продаётся он хорошо, потому что «в проекты» хорошо закупается: тут «сэкономили», там «сэкономили»… Вот и премия, а ещё и откат… Рулят «д'эффективные» менеджеры, а им всё равно: «Вот написано 2.5, по документам 2.5 — зачем платить больше?! У нас бюджет, сроки, сдадим — там хоть трава не расти!»

А домой, смотришь, люди что-то придирчиво выбирают между «Электрокабелем», «Камкабелем», «Севкабелем», «Конкордом», «Алюром» и т. д. И за свои кровные себе лично готовы заплатить больше. Потому что сэкономишь 300-500 руб. на бухте сейчас, а кабель будет лежать лет 15-20, и никак ты уже за те же 500 руб. его не «исправишь».

Да мне как человеку работающему с силовой электрикой много лет, положить на сечение.

Для меня главное сопротивление, а точнее номинальный ток. И чем чище медь тем выше этот показатель. И Ели кабель будет сечением 1мм но будет иметь характеристики как и другой с сечением 2мм то я буду выбирать по критерию задача и цена!

И я лучше возьму медь 0,49 чем алюминь 0,51 когда сетку раскидываю… Но уже из иных соображений коих вам не уловить.

Как проверять будешь? Километр кабеля купишь и измеришь?

Тебе так же не этикетке что хошь напишут.

Это тоже верно

met-all.org/wp-content/uploads/2016/02/Tt4.jpg

Вот только способ для лабораторий только. Реально лучше именно на сечение ориентироваться, как пишет Аватара, либо в более продвинутом варианте покупать нормальный прибор

Так не бывает. Точнее бывает только с китайской 'медью'. Но такое рассматривать смысла нет вообще

— тоньше (монтировать удобнее)

— легче (таскать легче)

— дешевле (экономия налицо)

:)

В ГОСТе вполне конкретно написано из чего делаются токопроводящие жилы, нет никакой «чище».

И про физические размеры(диаметр) в ГОСТе тоже есть.

В процессе разделки новых кабелей из магазина, я был ну очень идивлен, сечение жил значительно отличалось в меньшую сторону. Я проверил еще раз маркировку, вдруг взял по ошибке 1,5 мм2, но нет, всё было правильно. Пришлось отложить их на прокладку под освещение.

Вы же крутой специалист, пальцы веером, или сами не «гуглите», не солидно?

Здесь написано из чего должны состоять токопроводящие жилы:

docs.cntd.ru/document/1200100953

А здесь написано что это такое, загадочное «медь»:

docs.cntd.ru/document/1200112292

Спасибо что пишите такое не стесняясь, дает понять с кем велся диалог и сэкономить свое дальнейшее время.

Откройте свой документ и читайте внимательно, вы же его просто для красоты сюда сунули. Мне гугл не нужен, есть в печатном виде все.

Так вот ваш замечательный документ настолько древний, что ссылается на ГОСТ 2112-79 — Проволока медная круглая электротехническая, который давно не действует.

Меня по этому госту и учили когда-то.

Но на вопрос вы не ответили — сколько в медном проводе должно быть меди в %?

Предлагаю вам гуглить дальше)))

А зацитируйте это место из документа пожалуйста.

они и приводят

Написано — 2,5 кв.мм, нагрузка 4,2 кВт (таких кабелей в Леруа больше не продают).

По факту — 1,04 кв.мм (диаметр жилы 1,02 мм по штангену), при нагрузке ~2,4 кВт потекла (в прямом смысле — сплавилась с жил) изоляция.

Короче, диаметром проводник был 1.02 (сечение, получается, порядка 0,8 должно быть)

Т. е. сказать, что сечение не регламентируется — нельзя. Т. е. для достижения указанного сопротивления нужно выпускать проволоку диаметром не более указанного.

А ещё есть ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные. Термины и определения»:

И там есть про допуски и нормативные документы.

Диаметр жилы — из подменяемых, сопротивление — из обязательных стандартов.

Для кабелей с многопроволочными жилами ГОСТов будет уже 11, из которых 8 обязательных и 3 подменяемых требованиями в ТУ.

хм, а почему при одном и том же сечении допустимый переменный ток меньше постоянного? какая хрен разница, переменный ток идёт, или постоянный?

есть допустимая величина тока, скажем 10 ампер, при активной нагрузке можно брать 10 ампер, при реактивной нагрузке можно брать например не больше 7 ампер активного тока (ну и 3 ампера добавиться реактивного).

но тут же речь именно про ток.

через провод пускаем 10 ампер, всё, пофик на мощность (при 5 вольтах это 50 ватт, при 100 вольтах это кВт)…

m.habr.com/ru/post/230569/

попробую ещё раз объяснить, подключаем активную нагрузку на 230 Вт, получаем ток через провод 1 ампер. потом подключаем пылесос мощностью 230 ВА, ток через провод всё тот же 1 ампер (только уже не совпадает с напряжением), а счётчик с пылесосом намотает 150 Вт.

Провода греет ток, и без разницы совпадает ли этот ток с напряжением (активка), или не совпадает (реактивка).

Да и счётчик активку считает у вас дома, а на заводах считается и активная и реактивная мощность.

Правильно

На пылесосе у вас укажут мощность 230Вт. Например вот

www.shop.philips.ua/statik/files/icecat-pdf/fc9570-01/fc9570-01-opisanie-0.pdf

А провод будет греть его активная мощность 230вт + реактивная. Я уже не знаю как вам обьяснить. Я же вам статью подробную сбросил

А люди используют данные по активной мощности. Вот что бы народ не заморачивался с расчетами при подключении не активных нагрузок в той таблице просто умножили на коэффициент

Именно это я вам и писал

То, что мы практически не замечаем на напряжении 230 вольт — очень сказывается на 12 вольтовых цепях, например.

в ваттах измеряется активная мощность, которую и измеряет счётчик.

ПС2: через счётчик пропустили 1000ВА, а на табло показало 800Вт, вот так будет правильно.

ПС3: тема сисек для меня всё ещё не раскрыта. почему переменный ТОК (а не мощность) меньше чем постоянный

ещё раз, имеем нейкий ТОК через проводник, ВСЁ, причём здесь мощность?

при активной нагрузке, ток следует за напряжением, получаем мощность(причём активная+реактивная=полная), если же этот ток той же величины запаздывает или опережвет напряжение, то мощности уже разные, но ток один и тот же…

Вы измеряете напряжение в розетке и ток, который идет по проводу от розетки к нагрузке. Если эта нагрузка не утюг, не лампа накаливания, а какой-нибудь к примеру электромотор, то да — можно говорить о реактивной мощности. И в самом деле — фаза напряжения на контактах в розетке будет не совпадать (опережать или отставать) с фазой тока, протекающего по проводу. Здесь всё хорошо, и вопросов не должно возникать.

А вот когда мы говорим о падении напряжения, которое возникает на проводе (от розетки к нагрузке), то тут можно говорить только об активной мощности, которая характеризуется тем, что фазы тока и напряжения совпадают. Всё правильно! Падение напряжения на куске провода связано с тем, что по проводу течёт ток. Но кусок провода обладает только активным сопротивлением. Индуктивность куска провода настолько мала, что её влияние на частоте 50 Гц чрезвычайно сложно как-то обнаружить. Тоже самое касается и ёмкости кабеля (ёмкость между двумя проводами).

(Мы же говорим о низкой частоте питающей сети, а не о радиочастотах. На 50 Гц индуктивность и ёмкость куска провода можно не учитывать.)

Мы говорим про нагрев кабеля. А нагрев происходит от тока который течёт по кабелю, и величины падения напряжения на этом кабеле. А поскольку кусок кабеля обладает только активным сопротивлением, то в следствие протекания по нему тока, на нём будет возникать падение напряжения. причём фаза тока и фаза напряжения (точнее — падения напряжения на куске кабеля) будут совпадать.

Другими словами: фаза напряжения в розетке, и фаза напряжения на куске кабеля — при реактивной нагрузке не совпадают. Отсюда и взаимное у вас непонимание.

Я вам ссылку ниже скинул

Просто потому что при переменном токе напряжение это пиковое значение…

Если посчитать среднее значение по модулю на фазе то у переменного оно меньше и все…

как это понять? переменный ток и напряжение это среднеквадратичные значения, пик тут не причём

что такое фидер и волновод?

Типовой метод борьбы со скин-эффектом — сплетение в одну косу изолированных проводов малого диаметра. Причем от изоляции ничего особенного не требуется, т.к. разность потенциалов мала.

Я ведь о том же и говорю — посмотрите на срез кабеля энергомоста — на фотках очень хорошо видно, что 50-60 миллиметровые жилы состоят множества 3-4 миллиметровых проводков. Наверно не зря так сделали.

(Сейчас перечитал свой предыдущий каммент. Блин! Текст, действительно, плохо передаёт эмоциональный окрас. А смайлик вообще сыграл с точностью до наоборот.)

А толщина слоя это радиус а не диаметр

Что создает зоны локального перегрева в изоляции, примыкающей к жиле. А локальный перегрев приводит к снижению характеристик (электрической прочности, эластичности и т.п.).

то есть грубо говоря берём резистор на 5 Ом, подключаем к 5 вольтам постоянки, мощность на резисторе будет 5 ватт.

потом берём 5 вольт синус с частотой 50 Гц, подключаем резистор, мощность выделяемая на резисторе те же 5 Ватт, хотя при пике синуса (5*sqrt(2)=7.05 вольт пик синуса, 7.05\5 Ом=1.41 ампер, 1.41*7.05=9.94 ватта) выделяется 9.94 Ватта. а так как итоговая выделяемая мощность на резисторе одна и та же, то и температура должна быть одинаковая, а тогда получается и медный провод будет нагреваться до той же температуры что на переменке, что на постоянке.

Хотя если говорить про табличку в обзоре, то там дело совершенно в другом, хоть и тоже связано с реактивной мощностью. Автор просто не привел расшифровку звездочки в конце названия колонки, а в ГОСТ она расшифрована "* Прокладка треугольником вплотную". Дело в том, что две жилы кабеля, разделенные изоляцией, являются конденсатором, а весь контур «источник-фаза-нагрузка-ноль-источник» — индуктивностью. Для постоянного тока это пофиг, а на переменном токе это приводит к дополнительным потерям в кабеле и повышеному его нагреву. В табличке эти потери усреднены для наиболее частых случаев, и выдана рекомендация с запасом на безопасность.

P.S. «треугольником» означает, что мы одиночные жилы собираем в предельно плотный пучок. Т.е. жил может быть и больше трех, это просто укладка, при которой каждая следующая добавляемая жила ложится к ложбинке между двумя другими.

Если же взять прокладку «в плоскости», т.е. как шлейфы в электронике, то допустимый ток на переменке нормируется выше, примерно посередине между значениями из столбцов переменки и постоянки в этой таблице.

Что на постоянке будет (условно) 60 градусов, что на переменке 60 градусов при равной мощности.

Вот только если взять прибор с пределом интегрирования не 0,5-2 секунды, а 2 мс (0,002 с — такие приборчики были в начале нулевых в Саранском НИИ), а потом рассмотреть снятый ими график — то на постоянке график будет практически идеально прямой, а на переменке на границе раздела двух сред (жилы и изолятора) появится «пила» в несколько градусов.

Про определение действующего значения для тока, опосредованно через нагрев (выделившуюся тепловую мощность) вы верно указали. А вот вывод про про зоны локальных перегревов не очень.

Отмеченная разница значений переменного и постоянного токов скорее определяется тем, что при одинаковой температуре свойства изоляции хуже при амплитудном значении напряжения, а ведь под переменным может пониматься не только гармоническое изменение, тоесть разница между действующим значением (эквивалент постоянного тока) и амплитутдным напряжением может быть больше чем в корень из дух раз.

А по факту — да, именно так. Проводник успевает нагреваться и остывать с каждым колебанием частоты. На малых сечениях заметнее, на больших меньше (но там другие «спецэффекты» проявляются).

Надеюсь, вы не в моем доме живете…

выдержит такой 16А легко, думаю и 25 переварит.

Также не корректно пользоваться табл 1,34 так как она для проводов и шнуров. Я пробежался по вашему, российскому, ПУЕ и не понятно, по какой табл. брать ток для кабеля ВВГ.

Фишка в том, что при «удаленном КЗ» (например, в подключенном через удлинитель заряднике телефона) автомат с характеристикой В, скорее всего, сработает — тогда как для автомата с характеристикой С это замыкание останется в зоне действия тепловой защиты, то есть отключится он только спустя 5-10-20 минут, когда с удлинителя уже стечет вся изоляция и, в худшем сценарии, подожжет газеты на диване)

И да, хар-ка автомата (В, С,D, другие типы я писать не буду) выбирается не только по КЗ, но и по типу нагрузки, а именно там где есть большие пусковые токи, а это у нас двигатели, импульсные трансы и драйвера и т.д.

P.S.

А зря не стали. Любопытно-с.

Как-то на моей практике не встречалось иных причин ставить автоматы с характеристикой D…

Но лучше — разбить на несколько групп, или поставить реле задержки на часть потребителей.

А двигатель — лучше подключить через специальный «мотор-автомат». Его можно брать без диких запасов.

Так что не надо так раздавать советы, если уж на то пошло, то марки кабеля и защиты в обзор надо добавлять.

Уверен, что вы не первый… Хотя если речь идет о вечно молодых и вечно пьяных электриков из жека, то начерное да, им незачем что-то проверять.

Два двухжильных провода у Вас на картинке.

А ВВГ 3х1,5 это один трехжильный кабель с

одножильнымиоднопроволочными/монолитными проводамиТогда это получается одножильный провод:

Как им запитать что либо, что бы измерить силу тока? (замкнуть цепь на батарею или в землю не предлагать)

Может автор и прав, а я что-то не так понял… поправьте пожалуйста

Хотя если почитать примечание к таблице, то получается автор прав

То есть если мерить клещами ток всего кабеля (три жилы) то допустимая нагрузка 21А для всего кабеля, а если так же само запитать устройство, но тремя отдельными кусками одножильного провода по 1.5кв, то уже ток может достигать 22А на одну жилу?

Самонесущий Изолированный Провод

И да, вы правы — для двух одножильных кабелей ток будет чуть больше, чем для одного двухжильного (если считать по числу рабочиъ жил) — банально в силу того, что в многожильном оболочка общая, и между ней и изоляцией жил создается эффект термоса

Нельзя просто так использовать определённую плотность тока для любого сечения и любого применения.

я имел в виду ГОСТ на бумаге (ну допустим сертификат соответствия продукции) и реальные измерения сечения

По советским ГОСТам на электротехническую медь — это очень грязная медь. И ее удельное сопротивление почти на 12% хуже, чем у меди со степенью очистки 99,999.

Если про «для дяди» — необходимо и достаточно руководствоваться нормативными документами.

Представьте, что в вашем чудесном гост'овском кабеле в одном конкретном месте есть дефект. И это конкретное место будет греться сильнее остальных. А запаса-то и нет

И дело даже больше не в сечении проводов, а в том где и как скроили при закупках и монтаже и какой частью тела выполнялся монтаж.

В интернетах много историй о «два конца правильного сечения, а посередине на ступень меньше».

Личный опыт: в щитке от застройщика из четырех блоков «УЗО+автомат» на нажатие кнопки тест два отработали как положено, один не отработал просто, второй не отработал со спецэффектами в виде дыма.

Разбираться все ли сделали хотябы на удовлетворительно по мне геморойней, чем переделать все с нуля. К тому же штатное расположение розеток все равно вряд-ли совпадает с желаемым

Первым сгорит не кабель, а замурованные в стене скрутки. Если Вы думаете, что их там нет, значит Вы очень наивный человек.

Проводку от застройщика можно использовать только как времянку при проведении ремонтных работ.

Лично я пока ни разу не видел нормальный монтаж электрики от современного застройщика. Не исключаю, что он где-то существует в природе.

Ясен пень, что это выяснилось в момент, когда над кабелем уже лежал кафель…

ммать, ну сказали бы — сразу принёс бы гильзы, термоусадку…

А так — перекладка 2 м2 плитки на стене. С дополнительной радостью в виде «отколупай клей с плитки» потому как запас конечно есть, но он несколько штук, а не пара м2. Ну и ясен пень — что на общую цену работ это не влияет никак. Загильзовал, врезали коробочку, чтобы не мокло и замуровали обратно. Ну тоже хреново — но кмк 4 слоя термоусадки с клеем в коробке без контакта с бетоном, это немного понадёжнее чем синяя изолента.

Заслуженно.

Ну а далее, при выборе сечения приходится учитывать еще несколько факторов:

— в стену провода закладываются на очень длительный срок;

— бывает ощутимый разброс сечений для заявленных 1.5 мм^2;

— 16 А — это номинальный ток автомата (тоже с разбросом и старением), защита срабатывает при большем токе и не сразу;

— разница температур проводник — внешняя оболочка примерно сохраняется, да вот максимальная температура внутри определяется добавлением этой величины к температуре окружающей среды… а на солнышке или под батареей греются даже стены;

— при перегреве ПВХ изоляция разлагается с выделением диоксина;

— редко кто смотрит, сколько жрет, к примеру, утюг, когда его включают в розетку. А что одновременно в розетке в соседней комнате, тем более…

В итоге, выбор провода с сечением 2.5 мм^2 за автоматом на 16А не такой уже и избыточный вариант.

Иначе может получиться как в сказке А.С.Пушкина… «А Балда приговаривал с укоризной: „Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной“ ))

или в ПУЭ надо проводить еще расчет на допустимое падение напряжения после изначального выбора сечения?

Если не принимать во внимание химию процессов (а там тоже все не очень хорошо при нагреве), то доказано охрупчение изоляции. А постоянные циклы нагрева/охлаждения ведут, соответственно, с сжатию/растяжению, что, в сочетании с возрастающей хрупкостью изоляции, приводит к не очень приятным последствиям.

Ну не учтены в эксперименте все нюансы. Если так подходить к вопросу то и С25 проканает. А чё медь то не расплавится.

А по сути кабель может быть в гофре и не один. На кабеле могут быть затянутые барашки, гофра в штробе может быть залита монтажной пеной или вовсе прокладка в слоях стекловаты. Все эти подарочки от строителей не учесть. А от перегруза где-то и поплывет изоляция.

Автор вообще не заморачивается на этот счёт. Для него важнее подтвердить известность, а уж чистота эксперимента — дело десятое.

Меня вообще удивило то, что для эксперимента автор прибегнул к использованию розетки 220В и кучи калориферов. По уму надо было бы использовать какой-нибудь понижающий трансформатор, который может отдавать в нагрузку токи по 20-30-40 ампер. А в качестве тепловыделяющей нагрузки — какой-нибудь кусок железной проволоки. При желании можно было бы «поиграться», подобрать подходящую длину и сечение. И это было бы куда безопаснее. Да и в ходе эксперимента не экспериментатор не нажёг бы столько электроэнергии.

Но каков экспериментатор, таков и результат. Жрите, что дают!

Кроме того, на трансформаторе ведь свет клином не сошёлся, есть и другие способы пргнать по куску кабеля большие токи и получить достоверные результаты.

Но если человеку нужен хайп, то можно и «длину огорода мерить резинкой от трусов». Ачо — данные в любом случае будут получены. Следовательно, можно пиариться и обсуждать на форумах. Хайп будет обеспечен. Я не думаю, что человек, заточенный на получение научных или технических данных, будет ставить сомнительный эксперимент. Одного упоминания десятисантиметровой гофры в эксперименте уже достаточно, чтобы понять, какую цель преследует экспериментатор. В прочем, это не моё дело, пусть делает, что хочет. А то, что он за собой потащил таких же «британских учоных», ну так кто ж им доктор!

Алексей, я Вам в личку ответил, смотрите почту.

Ответ второй — 25А на 1,5мм на время ремонта — сгоришь не сразу.

Да и есть стандартные предписания по использованию защитных автоматов на линиях, где ставить В, а где С или D

Если поставите на линию розеток С, а до него В, то обесточите все помещение, а не только перегруженную линию. Это неправильно.

Зачем изобретать велосипед?

У меня в квартире ко всем розеткам проложены кабели 1.5 мм²,

А если где-то и сработает раз в год то жену можно быстро отучить совать утюг и электрочайник в одну розетку. Ну или культурно ей расказать что включать в разных комнатах. А самому доставить автоматов на разные отводы. Я ж не думаю что у вас и ввод 1.5кв.мм с невозможностью замены или все рощетки в квартире одной гирляндой.

Это ведь на граничных значениях Вы сделали себе обогрев стен с вытекающими отсюда проблемами в виде высохшей в лучшем случае изоляции проводов, а то и потекшей. С перегревающимися соединениями. Ну а где нагрев, там и проблемы посерьезнее

Пояснение — провода нормируются по «ГОСТ'у» и по «ТУ», и это совсем разные цифры. Если в обзоре участвовал нормальный провод, то «удешевленная» редакция с той-же биркой может (и будет) дать другой результат. А, с микрометром по рынкам не побегаешь.

Медный провод покраснеет и сохранит форму. Омеднённый алюминий тупо потечёт.

Так проверяют провода витой пары для ethernet-сетей — достаточно обычной газовой зажигалки. Более толстые электротехнические провода, возможно, лучше проверять с помощью газовой плиты (газовой горелки). Я лично не пробовал, но если прижмёт, то пойду таким путём.

Добавлю.

К стати, у толстых электротехнических проводлв (диаметром 1-2-3 мм), если сделать косой (продольный) срез, то можно увидеть глазом «белизну» алюминия. Тонкие провода лучше проверять зажигалкой. Как-то так.

(Для справки. Омеднённое железо выявляют магнитом.)

Материал для вставок из магазина электротоваров. Странно, но школьная формула не выполняется. Никак тут 10 и 16 «квадратов» не получить. Может «пи» изменилось, а может это экономия такая.

По поводу переменного и постоянного допустимого тока. Если эти цифры написаны на «Пилоте», то они относятся не к сечению сетевого шнура а к контакту в розетке. И тут действительно есть разница. Любые реле, тумблеры, разъемы в паспорте имеют две цифры для переменного и постоянного коммутируемого тока, а иногда еще и минимальный ток нормируется. А для провода нет разницы, потому что 220 это «ДЕЙСТВУЮЩЕЕ» значение напряжения ( и для тока аналогично). То есть «по определению» тепловой эффект от = 220 и ~ 220 V одинаковый!

====

да, и по теме статьи. Можно найти положительное. Например если есть выбор — сделать удлиннитель-времянку из провода потоньше. Но в собственном доме я бы на этот обзор ориентироваться не стал.

По госту сечение не имеется в виду в точности геометрическое. Это лишь типоразмер с соответствующими характеристиками. Главная из которых погонное сопротивление.

Я когда в новую квартиру закупал кабель то проверял не только микрометром. Делал и замер сопротивления при 20°С и сопротивоение изоляции при 1000В. И замачивал погружением на сутки все бухты и перепроверял сопротивление мокрой изоляции.

А вот еще куча параметров (механическая прочность, упругость, теплопроводность жил и изоляции, стабильность свойств, и дофига чего еще — в ГОСТах прописаны)

В современной литературе чаще используется математическое определение этой величины — среднеквадратичное значение переменного тока

==-=-=-=-

Действующее значение переменного тока — это такое значение величины постоянного тока, который проходя по сопротивлению нагрузки за тот же промежуток времени, выделит такое же количество тепла, что и переменный ток

=-=-=-=-=-==-

Тут не нужно гадать. Само понятие ( определение) предполагает равенство. От внешнего обрамления или размеров понятие не зависит. А температура кабеля при разной изоляции / теплоотводе, естественно будет разная при одном и том же токе…

====

да, поскольку в определении задействован постоянный ток, естественно речь идет только об активных сопротивлениях…

www.holdcable.com/upload/iblock/7b9/7960ac25_1255_11e8_80f9_0894ef1f8e52_f537dd56_7e41_11ea_b851_b026281add29.pdf

docs.cntd.ru/document/1200102744

То есть просто делают «запас»

Основная проблема на соединениях, вот там достаточно чуть-чуть подгореть, неконтачить а дальше процес идет лавинно.

Да был случай: дети бросили бутылку газировки на втором этаже, а она была неплотно закрыта, ну и вода потакала по полу. А в этом месте шли вертикальные линии со второго этажа в щит основной. Автоматы залило водой, заметил что что-то трещит. Проводам ничего, автоматы вечером с фонариком менял. Теперь на второй этаж вход с водой запрещен.

Но мне бы, например, не хотелось бы жить в доме, где пролив воду на пол можно умереть.

ЗЫ Вот кто улицу греет однако)

Один из таких роликов:

Кто мне запрещает использовать кабель 10мм2 на прибор мощностью 2кВт? Но я должен тогда что ли использовать автомат на 60А? Глупость. Я могу и должен занизить номинал автомата в целях безопасности.

Для стационарного подключения конкретного прибора требуемый кабель и автомат указаны в инструкции его подключения

Именно поэтому такой большой ассортимент автоматов.

Если написано плиту подключать кабелем 6кв.мм через автомат 32А — так и делайте. Если Вы подключите эту плиту кабелем 16кв.мм, номинал автомата ставьте как предписано в инструкции 32А чтобы не нарушать требования подключения.

Вы это серьёзно? :)

А вот эта ваша запись ошибочна. Я легко могу завысить сечение кабеля, взять его с запасом, но автомат останется прежним — по потреблению прибора. Автомат не зависит от кабеля, только от прибора.

Давайте ещё раз. Есть выделенный потребитель, нам надо его подключить. Допустим, потребляет он 2кВт (9А). Подбираем кабель, который длительно держит такой ток в конкретных условиях. Ближайший вариант 1,5кв. Теперь нам надо чем-то защитить эту линию, чтобы и потребителю хватило и кабель был под защитой. В данном случае разумно ставить автомат 10А. Чего тут не так? На самом деле всё немного сложнее, но общий принцип такой.

И какой тогда вы автомат поставите, на 10А или на 60А?

Ни тот ни другой.

На кабель 10мм2 поставлю автомат на 50А ибо на 60А не бывает, а 63А уже многовато

В конце линии поставлю бокс с автоматом 10А и от него пущу хвостик 1,5мм2 до потребителя.

При этом кабель 10мм2 можно использовать для подключения более мощных потребителей

ссылка

ссылка

1) Как устройство обеспечения номинальных режимов работы стационарной электропроводки (кабель от автомата и далее по цепи до розетки включительно (вот про них постоянно спорщики забывают).

2) Как выключатель.

3) Как предохранитель оконечной техники.

4) Как камень — на дальность в воду кидать.

И еще куча применений неожиданных. Поэтому если человек по каким-то своим причинам решил использовать автомат как предохранитель для техники, то он должен понимать что:

1) Кабель после него должен иметь адекватное автомату сечение (мы защитили линию).

2) Спросить разработчиков подключаемого устройства почему их аппарат не имеет самостоятельных цепей защиты. И нужен ли такой аппарат, ведь разработчики такого убер-агрегата могли накосячить еще много где внутри него.

всякое КЗ имеет определенный ток,

можно говорить о токовых всплесках при перегорании различных бытовых приборов

причём ток перегорания бытового прибора и последующего возгорания прибора и всей хаты может быть в пределах 10А запросто.

поэтому хорошие маломощные бытовые приборы проектируется так, чтоб при превышении номинального собственного тока потребления их блок питания уходил в качественное КЗ, ампер на сто и гарантированно вышибал автомат защиты.

был у меня случай, холодильник пыхнул, обгорел квадрат линолиума вокруг и как то это всё затухло

захожу в хату всё в саже, благо не сгорела

никакой автомат не вышибло

Вот и я об этом же: если по вине электроприбора ток через автомат увеличился сверх нормального, то это потому, что электроприбор вышел из строя. А в такой ситуации защищать его уже поздно.

А если электроприбор выходит из строя, не увеличив ток до критического, то автоматом его тем более не спасти.

З.Ы. неудобно — это от 6 мм2 и выше )

Отсюда и желание проверить на практике все что ему сказали знакомые электрики.

Попробую обьяснить все на пальцах.

1. Автоматический выключатель имеет много параметров. Но в нашем случае мы рассмотрим 2.

1- тепловой расцепитель.

2- токовый расцепитель.

Тепловой расцепитель нужен для предотвращения перегрузки автомата. Если автомат имеет номинальный ток 10А, а токовый расцепитель настроен на 1,45 от номинала(этот параметр у разных производителей может иметь разные значения), то 10*1,45=14,5А.

Этот ток 14, 5А автомат должен выдержать 1час и отключиться.Тем самым не будет перегрузки автомата.

К сожалению для удешевления не во всех современных автоматах ставяться тепловые расцепители.

Токовый расцепитель нужен для отключения автомата при коротком замыкании в нагрузке.

Автоматы имеют характеристики А, В,C, D,E. Для бытовухи обычно используют автоматы с характеристикой С (из-за дешевизны) или с характеристикой В. Что это означает.

При к.з. ток мгновенно достигает больших значений и автомат должен отключиться меньше чем за 2 сек.

Для характеристики С кратность тока =10. Т.е. если автомат с характеристикой С имеет значение С10А, то 10А*10=100А. При к.з. когда ток на автомате достигнет 100А он должен отключиться меньше чем за 2 сек.

Для характеристики В кратность тока =8.Т.е. если автомат с характеристикой В имеет значение В10А, то 10А*8=80А. При к.з. когда ток на автомате достигнет 80А он должен отключиться меньше чем за 2 сек.

Поэтому автоматы с характеристикой В более «чувствительны» к к.з.

2. Теперь о проводах. Медный провод имеет определенное сопротивление. Сопротивление медного провода сечением 1,5 мм приблизительно в 2 раза больше медного провода сечением 2,5 мм. Теперь рассмотрим ситуацию когда у нас стоит автомат С10А и сопротмвление медного провода сечением 2,5 мм =2,2 Ом.

При к.з ток на автомате по закону Ома будет I=U/R =220в/2,2 Ом=100А. Наш автомат сработает.

Теперь тоже самое, только сопротмвление медного провода сечением 1,5 мм =4 Ом.

При к.з ток на автомате по закону Ома будет I=U/R =220в/4 Ом=55А. Наш автомат не сработает и возможен пожар.

Так как в основном к.з. бывают в розеточной цепи, поэтому любой грамотный электрик и скахет вам, что в розеточную сеть надо ставить провод сечением миниму 2,5 мм.

3. Номиналы автоматов. Если у вас в автомате нет теплового расцепителя, то 10А или 16А или 25А и т.д. без разницы и не влияет на перегрузку автоматаю Оно повлияет только при к.з.

Пытался написать понятно. Если что- извините.

поправка, сейчас однофазка 230 вольт, а трёх фазка 400

Расчеты я тоже давал для понимания. А что принято 220 или 230 — это не важно

А теперь давайте обсудим Ваши расчёты. Провод 1.5 мм кв имеет сопротивление одной жилы 12.1 Ом на километр. Это означает, что сопротивление 4 Ом будет у 330 метров жилы или 165 метров двужильного или трехжильного (с землёй) провода. То есть Вы всерьёз рассматриваете ситуацию, когда КЗ возникло на конце 165-метровго провода?

да и возмите среднестатистический прибор, какое в нём сечение? вот вам и ответ, даже если прибор в ноль закоротит, то сопротивление не хилое будет между розеткой и прибором

Продвинутые электрики утверждают, что кабель 1.5 мм² необходимо защищать автоматами 10А, а кабель 2.5 мм² автоматами 16А, аргументируя это тем, что любой автоматический выключатель с характеристикой «С» выдерживает ток в 1.45 раза выше номинального до часа.

Это писали Вы.

Если Вы владеете вопросом, то не надо ссылаться на продвинутых электриков. Пишите только свое мнение.

Я уже писал, что все расчеты я давал для понимания вопроса. А сколько принято 220 или 230 — это не важно. У Вас есть голова, есть интернет и есть калькулятор. Остальное посчитаете сами…

P.S. Не забывайте про сопротивление петля фаза-ноль

разберем, немного

нету токового расцепителя, есть тепловой и электромагнитный.

1,45 — это параметр относится к тепловому расцепителю и такому понятию, как условный ток расцепления.

14,5А он должен выдержать до 1часа, а не 1 час, и этот 1 час для автоматов, с номинал током до 63А. Выше 63А вроде до 2 часов.

Идем дальше

и доходим до откл 2 сек. Я вот вообще не знаю как на это реагировать. Откуда эта величина? Есть проверка электромагнитного расцепителя, т.е. через автомат подается ток равный 3*In, и автомат должен откл. через 0,1с. Т.е. даже при проверке берется величина 0,1сек, а не 2сек.

Тут еще можно, расписывать. Но остановимся на этом.

Я писал для понимания вопроса. Да я ошибся в 2 секундах. Это чисто техническая ошибка, т. к. писал в дороге. Правильно будет 0,02сек. Для автомата характеристики С при 10 I ном отключение 0,03с при горячем и 0,01с холодном. 1, 45 -это конечно к тепловому расцепителю, т.к. писал про него. До 1 часа или 1 час — это не принципиально, чтобы так громко возмущаться. Токовый расцепитель или электромагнитный — как вам будет угодно. Меня учили так. Я и написал как знаю.

И еще раз повторяю если есть голова и интернет, то можете сами все посчитать. Я писал для понимания. А с цифрами могу и ошибиться.Я не на экзамене и вы не преподователь.

Ну а с двумя секундами — это вообще дичь, такое в здравом уме писать… Хотя, был случай, проектировщики под небольшие автоматы (не помню, 25-32А) втетешили кабель 16!!! квадрат. Попросил обоснование, прислали расчет — указывали на допустимый для кабеля ток КЗ. Спросил, откуда взяли время срабатывания ЭМ расцепителя и… всё, «Вы не правы, вы ничего не пон маете и вам бы электротехнику подучить» — всё в момент закончилось. Профессионалы, одно слово

Либо ток кз слишком мал для срабатывания эм расцепителя.

Мерзопакостные «экологические» итальянские электросчетчики отрубают при небольшом превышении потребляемой мощности (максимум 3300Вт) минут через пять. При большом (4,5кВт например) секунд через 30. Причем даже не ругаются громко — просто на жк дисплейчике своем пишут тихонечко «превышение максимальной мощности на N%, нагрузка будет отключена». И потом хрусть своим автоматом — и отключает. И надо идти вручную включать взад.

Но вот платить энелу по конскому тарифу не за реальную энергию или услугу, а за изменение настроек счётчика, моя внутренняя жаба считает несправедливым и возмутительным.

Мы пойдем другим путем. Солнечные батареи на крыше и Tesla Powerwall. На следующий год в планах.

А занимаюсь сейчас софтом для хирургии. Оцените глубину падения.

Меня волнует судьба проекта ИТЕР — феноменального, грандиозно сложного, Судьбоносного для всего человечества. :) Это вам не очередной полет пацанов в космос.

Мне до него часа три ехать — собрались даже в те края прокатиться давно, да с этими вирусами теперь фиг поймёшь когда получится.

Довольно просто согласуется и больше (для тёплых полов, проточного водонагревателя).

Теплые полы водяные (опять же газ).

И у всех так.

Ну хоть в чём-то не буду завидовать. :)

Мы сейчас в новом доме, в старом было всё отлажено и автоматизированно, а тут просто ставим всё на отложенный старт, так что всего один раз за последний месяц отключение словили.

Но всё равно раздражает. Почему я не могу запустить посудомойку когда мне хочется?

Не, прорвёмся. Аккумуляторы — наше всё. Ну и заодно довести дом до максимальной степени автономности — тоже интересная задача.

Другое дело что сам кондишн не захочет выставить режим обогрева с температурой превышающей уличную.

Дичайшее непонимание теории и практики :( Причем опасное для окружающих :(

а то растягиваю по квартире халявный 3*2.5 и думаю «а зачем?», если даже самый мощный потребитель нагрел 3*1.5 градусов до 30 на воздухе (духовка 4кВт стояла на балконе, там розетка пока в воздухе).

а духовка и чайник одновременно достаточно быстро вышибают ввод, сделанный в лучшем случае 60-летней давности люминем 2*4(а с виду вообще 2*3, если такой есть)

1. Условия применения, не все прокладывают кабель в гофре длиной 10см, иногда используют более длинную.

2. Не всегда в гофре идет один кабель

3. Не учтено старение кабеля, со временем у него может банально плыть изоляция

4. При нагреве изоляция может поплыть еще больше

5. Не всегда кабель имеет реальные 1.5мм

6. Использовалась активная нагрузка.

7. И т.д. и т.п.

Извините, но при всем к Вам уважении статья из разряда — я вот что-то нагрузил и что-то получил, не знаю к чему оно относится, но цифры красивые.

С остальным согласен и можно ещё несколько пунктов добавить.

Вернее не так, в каком варианте кабель будет больше греться?

И говорят, что типа больше 0.75 не надо класть. А то и 0.5 норовят. Где-то выше было такое.

С остальным тоже согласен, но всё же мне кажется, что это допустимо и не опасно. Кстати, российский автомат, который стоял у меня штатно, отключился на токе 24А через 2 минуты

Жаль не про заработки в интернЭтах…

Пример — www.sparkydirect.com.au/c/236716/building-wire-electrical-cables.html

Пс. Не знаю какой в Австралии принято, но думаю фраза «вообще не используют» не соответствует действительности.

Но вообще стандарты разные — стандарты часто ограничивают что-то не потому что плохо а для однообразия и определенности

В каком другом разделе есть одножильные кабеля?

Есть практика когда линия до блока розеток тянется ВВГнг 2.5 а в подрозетнике переходит на хвосты гибкий 1.5. обоснований несколько:

1. 1.5 разделанный проходит по тепловым нормам

2. Розетки подключаются мягким-гибким а значит исключается фактор деформаций и расшатывания винтовых клемм

3. Оконечное тборудование в розетки почти никогда не подключается на практике 2.5

4. Это сильно удобнее в монтаже

Вот мне как, считающему такую схему потенциально логичной и применяющему в своем доме, было бы интересно посмотреть на нагрев соединённых 2.5 и 1.5 на токах неотключения 16 автоматов

Пс это все не соответствует нормативам и сугубо практика индивидуальных застройщиков.

Заодно могли бы и автоматы свои проверить, при каком токе и в течение какого времени срабатывают.

Сейчас пост попадёт в «топы», проиндексируется, и, как правильно сказали выше, потом его будут находить другие и, не проверяя, пробегать по диагонали к выводам и «Ага! 1.5 мм² хватит на всё!»

Для страны, где принципиально не соблюдают никакие правила, это — не лучшая подсказка.

24А для ВА на 16А с время-токовой характеристикой С — это в границах тока условного расцепления, до 1 часа допускается время на отключение. Погрейте -ка ваш кабель 1,5 мм2 под слоем утеплителя в течении часа таким током… )

Удлинитель 50 метров, кабель ГОСТ сечением 2.5 мм², катушка металлическая. Сечение проверял сам при помощи микрометра и калькулятора, соответствует (производитель ставит кабель по ТУ с сечением 1.44 мм², так что мой пост — не реклама, в магазине продается совсем другое!). Замотал внутрь термопару, пустил по двум жилам ток 10 ампер, что соответствует примерно 2.3 кВт мощности при активной нагрузке.

Через два часа температура внутри катушки поднялась до 80°С, после чего эксперимент остановил.

При этом по форме графика видно, что до устоявшегося режима еще далеко — температура какое то время продолжила бы расти. При этом сильное повышение наблюдается уже на втором слое намотки.

И это «честных» два с половиной квадрата и всего 10 ампер. Так что все определяется плотностью укладки и условиями теплоотвода.

За обзор автору спасибо. Не потому, что я согласен с выводами (про гофру длиной 10 см уже столько написали, что добавить нечего), а по другой причине — подобные материалы вызывают живой отклик, с удовольствием прочитал множество комментариев.

Во-вторых — реактивное сопротивление вообще не при чем, даже при использовании в сети переменного тока с частотой 50 Гц. И уж тем более в моем эксперименте — ток постоянный.

На ЗУБРе (том, что был с проводом полтора квадрата) написано, что можно подключать 2000 Вт не разматывая. Поэтому и было интересно проверить, как поведет себя кабель с сечением 2,5 квадрата при такой мощности.

У меня в эксперименте 0.87 Ом, но это включая два провода с бананами, перемычку, все контакты, розетки, вилки, крокодилы и прочее. Прежде чем писать — хоть картинки поразглядывайте :).

Я говорю о том, что если полностью размотанный кабель смотать в катушку (и при этом вдруг появится заметная индуктивность), то это снизит ток в цепи и тепловыделение на активном сопротивлении.

При уменьшении сечения увеличивается активное сопротивление, при этом ток падает пропорционально сопротивлению, а тепловыделение растет пропорционально квадрату сопротивления. Поэтому вот так

«лыжи не едут» :))).